開会あいさつをする野田敦敬学長と運営の学生たち

開会あいさつをする野田敦敬学長と運営の学生たち

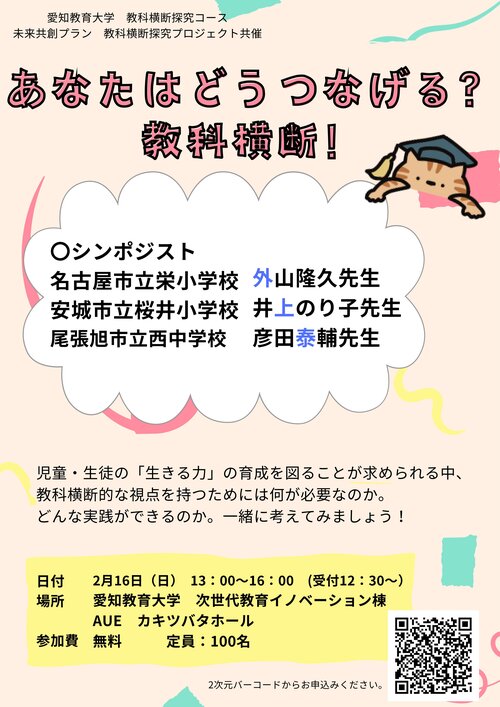

2月16日(日)、愛知教育大学教科横断探究コースと未来共創プラン戦略7教科横断探究プロジェクトが共催で、シンポジウム「あなたはどうつなげる?教科横断!」を開催しました。令和3年度に新たにスタートした教科横断探究コース1期生が中心となって、コーディネーターの岩田吉生教授(特別支援教育講座)、宮川貴彦教授(理科教育講座)の協力の下で企画し、司会や趣旨説明・問題提起等からグループディスカッションのファシリテーターまで、ほぼすべて教科横断探究コースの学生たちが運営しました。当日は、大学生、大学院生、小中高等学校教諭、教育委員会事務局、大学教職員らの多様な属性の45人が参加し、教科等横断することの具体的な実践について、参加者1人1人が思索を深める場となりました。

冒頭、趣旨説明および問題提起を行う様子

冒頭、趣旨説明および問題提起を行う様子

前半はシンポジストから各学校での実践について、ご講演いただき、質疑応答を経て、後半はグループディスカッションの時間を設け、実際にどのような教科横断的な学習を行うことができるか、教科等横断の「テーマ」、「横断している教科」および「育成できる力」について各グループで具体的な構想を行いました。

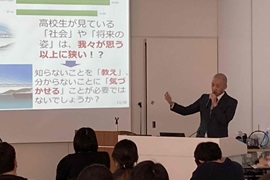

シンポジストの外山隆久先生

シンポジストの外山隆久先生

(名古屋市立栄小学校教頭)

演題:教科横断的な視点を持つためには何が必要か?

シンポジストの井上のり子先生

シンポジストの井上のり子先生

(安城市立桜井小学校教務主任)

演題:教科横断的な学習から横断的な学習へ

シンポジストの彦田泰輔先生

シンポジストの彦田泰輔先生

(尾張旭市立西中学校教諭)

演題:総合的な学習の時間を中心とした教科横断的なカリキュラム・マネジメントを通した感染症予防教育の在り方

グループディスカッションの様子

グループディスカッションの様子

最後は、各シンポジストから総括いただき、

最後は、各シンポジストから総括いただき、

未来共創プラン戦略7プロジェクトリーダーの上原三十三教授(保健体育講座)の閉会あいさつで締めくくりました

終了後のアンケートでは、「シンポジストのお話を聞き、グループワークでお話できて、教科横断に大事なことが、また少し見えてきた」「グループの皆さんの力がうまく発揮されて、学生のみなさんの素晴らしさを感じました!」「教科横断は難しいイメージがあったが、自分の専門分野の中でできることから始めればいいことがわかって、少し安心した」「さまざまな立場やさまざまな視点で教科横断について考え、自分の意見を共有するとともに実際ではどうか、より良くするにはと自分では考えられないことまで深く考えることができた」など、満足度の高い時間を共有できたことが、うかがえました。

今後も教科等横断し、協働的に学び合う次世代型プログラムの開発に努めるとともに、学生の資質向上や大学の授業改善につなげることを目指してまいります。

(教務企画課 教育課程係長 後藤成美)

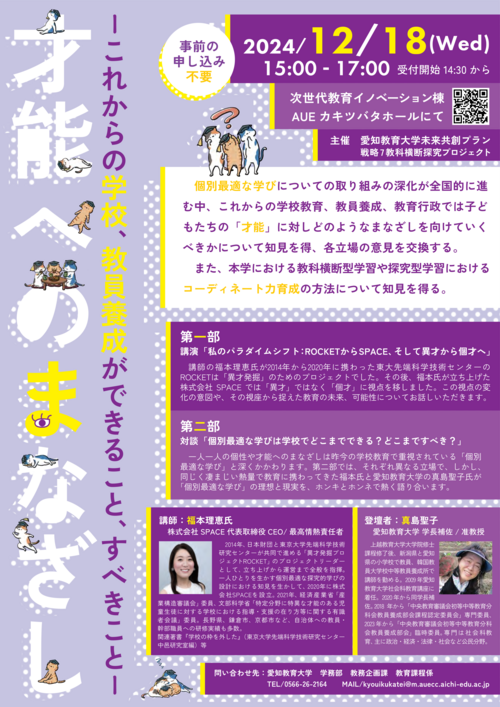

自らの経験を交えて講演する福本理恵氏

自らの経験を交えて講演する福本理恵氏 福本氏と真島聖子学長補佐の対談の様子

福本氏と真島聖子学長補佐の対談の様子 あいさつする野田敦敬学長

あいさつする野田敦敬学長 熱心に質問する有志参加者

熱心に質問する有志参加者

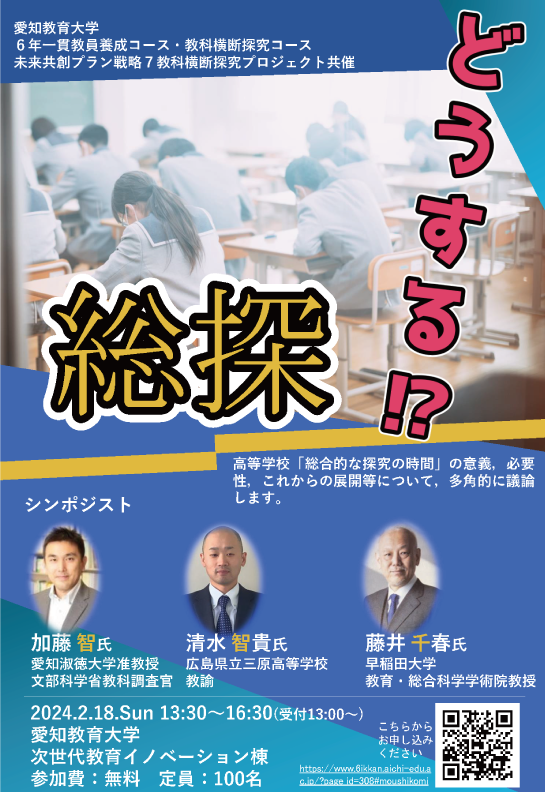

あいさつをする野田敦敬学長

あいさつをする野田敦敬学長 加藤智氏による講演

加藤智氏による講演 清水智貴氏による講演

清水智貴氏による講演 藤井千春氏による講演

藤井千春氏による講演 グループディスカッションの様子

グループディスカッションの様子 ディスカッションした内容を発表

ディスカッションした内容を発表

あいさつをする野田敦敬学長

あいさつをする野田敦敬学長 江口慎一先生による基調提案

江口慎一先生による基調提案 竹川慎哉准教授による報告

竹川慎哉准教授による報告 藤本奈美講師による報告

藤本奈美講師による報告 縄田亮太准教授よる報告

縄田亮太准教授よる報告 ワークショップの様子

ワークショップの様子 プロジェクトで作られたブランコ

プロジェクトで作られたブランコ 全校ミーティングに参加される

全校ミーティングに参加される 子どもたちが作った滑り台と記念撮影

子どもたちが作った滑り台と記念撮影