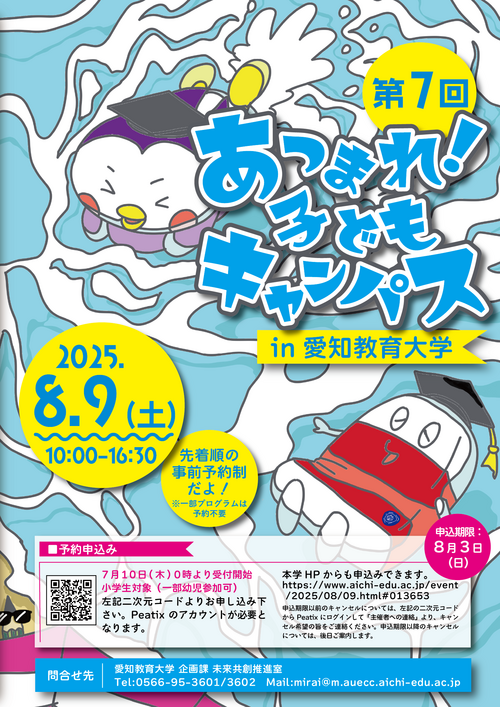

8月10日(土)、未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、第5回「あつまれ!子どもキャンパス」を本学で開催しました。小学生255人と大学から216人(学生・附属高校生合わせて197人と教職員19人)の計471人(保護者の方を除く)が参加しました。

5回目の実施となる今回は午前の部、午後の部、午前・午後の部の3つに分け、計15プログラムを実施しました。また、今回は初めて幼児も参加できるプログラムを用意しました。実施日は朝から溶けてしまうような暑さでしたが、参加した子どもたちの明るい声がキャンパスのあちこちからはじけ、爽やかな気持ちにさせてくれました。

各プログラムに参加した子どもたちからは以下のとおり感動と喜びの感想が寄せられました。

【午前の部】

(1)大学生とミニ運動会!withドッジボール

台風の目や玉入れ、ドッジボール等をみんなで楽しみました。参加児童からは「お姉さんが優しくしてくれたし、全部楽しかった」など。

(2)キミも防災マスター ~Let's パッククッキング~

少ない水で調理ができるパッククッキングに挑戦しました。参加児童からは「災害の時でもおいしいご飯が食べられることが分かってこのパッククッキングのレシピをいろいろ家で作ってみたいです!」など。

(1)みんな跳び越えて~!

(1)みんな跳び越えて~!

(2)このビニール袋を使ってパッククッキングだ!

(2)このビニール袋を使ってパッククッキングだ!

(3)ひとりでできるもん!Sewing編

糸と針を使ってしぼる絞り染めのハンカチ等を作成しました。参加児童からは「染め物は、自分のやりたいようにする事ができた。お姉さんたちが親切に教えてくれた」など。

(4)竹船を作って・浮かべて・動かそう!!

学内に生えている竹を使って竹船を作り、池に浮かべて遊びました。参加児童からは「ノコギリやキリなど普段使わない道具を使えて楽しかった」など。

(5)フィルムで体験「ココロを保存」

学内を探索しながらフィルムカメラで心に残った風景を写真に収めました。参加児童からは「自分で初めて写真を撮って楽しかった」など。

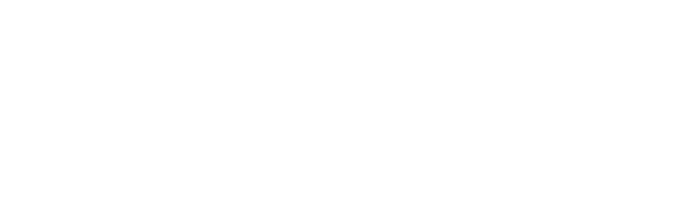

(6)ゲームでゴーゴー!算数クラブ☆

附属高等学校の生徒と算数を使ったカードゲーム等を楽しみました。参加児童からは「『計算する』がゲームになるだけで面白くなった」など。

(7)めざせ運動マスター!-走り方、跳び方、投げ方を教えます-

速く走る・遠くに跳ぶ・遠くに物を投げる方法を実践しました。参加児童からは「足が速くなったような感じがする。前よりとても遠くへ投げれるようになった」など。

(8)わくわくシアター~創作ミュージカル公演!!

幼児教育3年生が手作りの創作ミュージカルを公演しました。参加児童からは「とってもすてきな劇が観れて、うれしかったです。音楽も生演奏ですごくよかったです!」など。

(3)きれいに染まったー!

(3)きれいに染まったー!

(4)竹船が動いた!

(4)竹船が動いた!

(5)なんかコレ、いいね。

(5)なんかコレ、いいね。

(6)さあ、みんなで考えよう!

(6)さあ、みんなで考えよう!

(7)足が早くなった気がするー!

(7)足が早くなった気がするー!

(8)楽しい劇の時間だよ~♪

(8)楽しい劇の時間だよ~♪

【午後の部】

(9)動いて遊ぼう!レクリエーション ~笑顔いっぱい・リフレッシュ体験~

じゃんけん列車や新聞紙パズルなどみんなで体を動かす遊びをしました。参加児童からは「夏休みで、あんまり体を動かさなかったけど、今日、いっぱい体を動かせて楽しかった」など。

(10)ひとりでできるもん!Cooking編

かぼちゃを使って冷たいデザートを作りました。参加児童からは「もっと難しいと思っていたけど、意外と簡単で楽しかった」など。

(9)じゃんけんしてどんどんつながるよ!

(9)じゃんけんしてどんどんつながるよ!

(10)おいしいお菓子になあれ~!

(10)おいしいお菓子になあれ~!

(11)作って遊ぼう!レクリエーション ~好きがいっぱい・カラフル体験~

布のバッグを輪ゴムで絞り模様を作る染め物体験等の工作をしました。参加児童からは「家ではあまりできない染め物をできたからよかった。お姉さんがわからないことを教えてくれたから楽しかった」など。

(12)楽しもう!日本の伝統遊び体験

コマ回しや将棋など、日本の伝統遊びを楽しみました。参加児童からは「コマやけん玉が楽しかったし、先生が優しかったからまたやりたいと思いました」など。

(13)大学のふしぎ発見!鎌倉時代の遺跡をさがせ!

松根第3号窯を見学し、粘土を使った作陶体験やクイズを行いました。参加児童からは「古墳についていろいろ知れたし、好きな歴史だったし、お姉さんたちも優しくてうれしかったです」など。

(14)宇宙を体感!-望遠鏡で星空観測!3Dメガネで宇宙旅行!-

天体望遠鏡を自作し、夜は学内の天文台から星空観察等をしました。参加児童からは「上手にできたからいろんな星を見ようと思います」など。

(11)ここをこう絞ると...?

(11)ここをこう絞ると...?

(12)コマ回しで勝負!

(12)コマ回しで勝負!

(13)土器ってこういう風に作るのかあ。

(13)土器ってこういう風に作るのかあ。

(14)もうすぐで完成だ。

(14)もうすぐで完成だ。

【午前・午後の部】

(15)よみっこ夏まつり!読み聞かせで楽しもう!!

パネルシアター・紙芝居等さまざまな絵本の読み聞かせ会をしました。参加した幼児の保護者からは「たくさん聞けて満足そうでした。まだいいの?と何度も聞いてきました」など。

(15)パネルの動物を動かそう♪

(15)パネルの動物を動かそう♪

プログラムを実施した学生や教職員からは、「去年出会った子どもと今年も再会することができ、またこのような出会いで子どもたちの成長を感じる瞬間に立ち会っていたいと思った」「子どもたちとの接し方だけでなく、企画運営能力や参加者視点で考えることなど、さまざまな社会性を身に付けられた機会となっていた」などの感想が上がりました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れて参ります。

(企画課 未来共創推進室 未来共創推進係 大森智子)

中学生の訪問を喜ぶ野田敦敬学長

中学生の訪問を喜ぶ野田敦敬学長 学生広報スタッフの伊藤梨央さんは自身の経験を熱心に語ります

学生広報スタッフの伊藤梨央さんは自身の経験を熱心に語ります 川越町出身の寺本圭輔教授は大学ならではの

川越町出身の寺本圭輔教授は大学ならではの 中学校の先生も生徒に混ざって

中学校の先生も生徒に混ざって 附属図書館で開催中の

附属図書館で開催中の

特別支援教育棟に出発!

特別支援教育棟に出発! まずは曲に合わせて手をたたこう♪

まずは曲に合わせて手をたたこう♪ 指パッチンってどうやるの?

指パッチンってどうやるの? 曲がスピードアップして追いつけない!

曲がスピードアップして追いつけない! 思い思いに遊ぶ子どもたち

思い思いに遊ぶ子どもたち さあ、いっくぞー!

さあ、いっくぞー! ゲームの勝敗の行方は...!!?

ゲームの勝敗の行方は...!!? ここで注文するんだよ!

ここで注文するんだよ! 皆で食べるごはんがおいしい~!

皆で食べるごはんがおいしい~! 気をつけて帰ってね!また遊ぼう!

気をつけて帰ってね!また遊ぼう! また来るね~!

また来るね~! 大学生と一緒に読書速度の測定。

大学生と一緒に読書速度の測定。 大学生の実技を解説してもらいます。

大学生の実技を解説してもらいます。 生まれたばかりの子どもを夫婦で育てるための工夫とは?

生まれたばかりの子どもを夫婦で育てるための工夫とは? 学生の演奏に耳を傾けます。

学生の演奏に耳を傾けます。 ディスカッションってどういう風にやるのだろう?

ディスカッションってどういう風にやるのだろう? 今日はたくさんおいもさんを掘ってね!

今日はたくさんおいもさんを掘ってね! どこに行くのかな?

どこに行くのかな? 作業員さんにお礼を言って、

作業員さんにお礼を言って、 ヤギの八木さんが見守る中、

ヤギの八木さんが見守る中、 学長先生、ここ掘ってもいい?

学長先生、ここ掘ってもいい? お姉さん、ここたくさんありそうだよ!

お姉さん、ここたくさんありそうだよ! みてみてー!こんなに大きいのがとれたよ!

みてみてー!こんなに大きいのがとれたよ! 私はこんなにたくさんとったの。持って帰れるかな?

私はこんなにたくさんとったの。持って帰れるかな? ボール1人1個!(バスケットボール)

ボール1人1個!(バスケットボール) みんなでゲーム!(サッカー)

みんなでゲーム!(サッカー) みんなでパス!(バレーボール)

みんなでパス!(バレーボール) みんなで集まってハイチーズ!

みんなで集まってハイチーズ! 前に会った時よりだいぶ背が大きくなったねー、

前に会った時よりだいぶ背が大きくなったねー、 今日はたくさん楽しんでね!

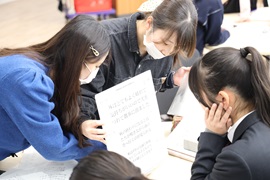

今日はたくさん楽しんでね! 今日はプログラミングを楽しみましょう!

今日はプログラミングを楽しみましょう! ここをこうしたいのならば...うんうん、あってるよ、

ここをこうしたいのならば...うんうん、あってるよ、 やったー!思った通りに動いたー!

やったー!思った通りに動いたー! ほほーっと、皆の作品に感心。

ほほーっと、皆の作品に感心。 用意していたお金でぴったり払えるかな?

用意していたお金でぴったり払えるかな? 皆で食べるご飯はおいしいね。

皆で食べるご飯はおいしいね。 みんなでニッコリ、ハイポーズ!

みんなでニッコリ、ハイポーズ! ちょっと名残惜しいけど、また来るね

ちょっと名残惜しいけど、また来るね クリスマス会の初めに

クリスマス会の初めに リースづくり

リースづくり クリスマスコンサート

クリスマスコンサート トランポリン

トランポリン バドミントン

バドミントン ストラックアウト

ストラックアウト 最後にプレゼントをもらって解散

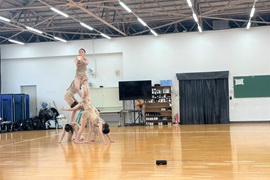

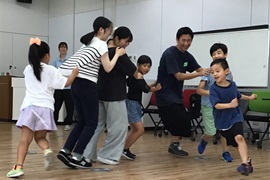

最後にプレゼントをもらって解散 4人1組でコンタクトの動きに挑戦!

4人1組でコンタクトの動きに挑戦! 息ぴったりの作品!

息ぴったりの作品! ダンス教室最高!

ダンス教室最高! たくさんのどんぐりがみんなを待ってるよ!と野田敦敬学長

たくさんのどんぐりがみんなを待ってるよ!と野田敦敬学長 愛教ちゃんとエディにも会いに来てね!と、

愛教ちゃんとエディにも会いに来てね!と、 きょうはよろしくね~。はい、シール!

きょうはよろしくね~。はい、シール! どんぐりをたくさんひろおうね!

どんぐりをたくさんひろおうね! こ、これは大物の予感!?見せて見せて!

こ、これは大物の予感!?見せて見せて! 見てみて!赤ちゃんどんぐりたくさん見つけたよ!

見てみて!赤ちゃんどんぐりたくさん見つけたよ! だーるーまーさーんーがー...転んだ!!!

だーるーまーさーんーがー...転んだ!!! 上からどんぐりみたいに転がるぞ~

上からどんぐりみたいに転がるぞ~ かーってうれしいはないちもんめ♪

かーってうれしいはないちもんめ♪ どこまでも走り抜けるぞ~!

どこまでも走り抜けるぞ~!

「ことことキャラバン2025 in刈谷」のチラシ

「ことことキャラバン2025 in刈谷」のチラシ 開始時刻から大盛況となった103教室

開始時刻から大盛況となった103教室 着色した保冷剤を瓶に移して完成

着色した保冷剤を瓶に移して完成 2種類のバッジの製作ができた104教室

2種類のバッジの製作ができた104教室 子どもたちのサポートをする大学生

子どもたちのサポートをする大学生 三つ編みをした紐を取り付けているところ

三つ編みをした紐を取り付けているところ ただいま満席です。の貼り紙と見本

ただいま満席です。の貼り紙と見本 製作の工程ごとに分けられた2つのコーナー

製作の工程ごとに分けられた2つのコーナー プラ板キーホルダーを持って微笑む小学生

プラ板キーホルダーを持って微笑む小学生 製作場所が足りず、途中で机と椅子を追加

製作場所が足りず、途中で机と椅子を追加 完成したおもちゃで遊ぶ子どもたち

完成したおもちゃで遊ぶ子どもたち 活動後に、それぞれの活動を報告しているところ

活動後に、それぞれの活動を報告しているところ お互いの活動を共有し合っているところ

お互いの活動を共有し合っているところ 活動を共にした全員での記念撮影 (撮影者 樋口)

活動を共にした全員での記念撮影 (撮影者 樋口) 開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ!

開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ! どんなふうにお手紙を書こうか悩む~!

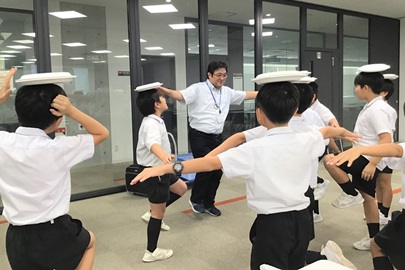

どんなふうにお手紙を書こうか悩む~! せーの!!バランスとるぞー!

せーの!!バランスとるぞー! 何ができるのかなぁ~。

何ができるのかなぁ~。 ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。

ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。 どんな柄に編めるかな?

どんな柄に編めるかな? うおりゃ~!倒すぞぉ~!

うおりゃ~!倒すぞぉ~! あったかい空気を入れたら浮かんだ~!

あったかい空気を入れたら浮かんだ~! どこだどこだ...あったあ~!!

どこだどこだ...あったあ~!! どれもこれも面白い楽器で選べないよ!

どれもこれも面白い楽器で選べないよ! また遊びにくるねー!

また遊びにくるねー! 洲原温水プール(内観)

洲原温水プール(内観) 洲原温水プール(外観)

洲原温水プール(外観) (1)しっぽが取られちゃう!

(1)しっぽが取られちゃう! (2)ミシンでここをこう縫って...

(2)ミシンでここをこう縫って... (3)災害時を想定して

(3)災害時を想定して (4)どんな竹のてっぽうができるかな~。

(4)どんな竹のてっぽうができるかな~。 (5)かわいい色に染まるかな?

(5)かわいい色に染まるかな? (6)ナスのカルタに挑戦!

(6)ナスのカルタに挑戦! (7) 楽しい劇の時間だよ~♪

(7) 楽しい劇の時間だよ~♪ (8)リラックスってこういうことなのね

(8)リラックスってこういうことなのね (9)どんどんプログラミングしちゃうよ!

(9)どんどんプログラミングしちゃうよ! (14)大切な人に渡すお手紙...

(14)大切な人に渡すお手紙... (15)むむむ、これは...

(15)むむむ、これは... (16)この文字を

(16)この文字を パネルでたのしくお話しするよ♪

パネルでたのしくお話しするよ♪

佐藤治先生によるカブトムシのお話

佐藤治先生によるカブトムシのお話 カブトムシはどこだろう?

カブトムシはどこだろう? むむむ、ここはあやしい...!

むむむ、ここはあやしい...! わーい!カブトムシたくさん見つけたー!

わーい!カブトムシたくさん見つけたー! 届くかな?

届くかな? 見てみて、ぼくのカブトムシだよ!

見てみて、ぼくのカブトムシだよ! 自分で採ったカブトムシとおみやげのカブトムシでホクホク顔。

自分で採ったカブトムシとおみやげのカブトムシでホクホク顔。 よしよし、いいこ、いいこ!

よしよし、いいこ、いいこ! ちょっぴりこわいから、そぉ~っと...。

ちょっぴりこわいから、そぉ~っと...。 どれで飾りつけしようか迷っちゃうよ~!

どれで飾りつけしようか迷っちゃうよ~! ぼくだけの蹄鉄づくり!

ぼくだけの蹄鉄づくり! 最速で走り抜けるぞ~!

最速で走り抜けるぞ~! 3月に行われた「あつまれ!子どもキャンパスin刈谷ハイウェイオアシス」での様子

3月に行われた「あつまれ!子どもキャンパスin刈谷ハイウェイオアシス」での様子

ジャガイモの見本を見せる作業員

ジャガイモの見本を見せる作業員 ジャガイモ掘りへ出発!

ジャガイモ掘りへ出発! いっぱい採れるかな?

いっぱい採れるかな? 立派なジャガイモが採れました!

立派なジャガイモが採れました! 園児たちを見守る野田敦敬学長

園児たちを見守る野田敦敬学長 ジャガイモ掘り無事に終了

ジャガイモ掘り無事に終了 新入生歓迎会のはじめに

新入生歓迎会のはじめに ドッヂビー

ドッヂビー カオスドッヂ

カオスドッヂ ジャングルゴリラ

ジャングルゴリラ 風船バレー

風船バレー 新聞紙遊び

新聞紙遊び 近藤末男さん「苗はこう植えるんだよ」

近藤末男さん「苗はこう植えるんだよ」 いざ田んぼに突入!

いざ田んぼに突入! 足が前に進まない!

足が前に進まない! 苗がきれいに並んでいます。

苗がきれいに並んでいます。 大きな声で野田敦敬学長にごあいさつするよ!

大きな声で野田敦敬学長にごあいさつするよ! みんなで元気にプログラムにGO!

みんなで元気にプログラムにGO! こ、ここはどこだ!?

こ、ここはどこだ!? 学長先生!どうしたらもっと高く飛びますか?

学長先生!どうしたらもっと高く飛びますか? なんて書いてあるんだろう...。

なんて書いてあるんだろう...。 なでてもいいですか...?どきどき。

なでてもいいですか...?どきどき。 お姉さんと外でお弁当、おいしー!

お姉さんと外でお弁当、おいしー! 愛教ちゃんとエディに見送られて名残惜しそうな子どもたち。

愛教ちゃんとエディに見送られて名残惜しそうな子どもたち。 どのワニが出てくるかな?

どのワニが出てくるかな? ボールを投げてビンゴを作ろう!

ボールを投げてビンゴを作ろう! レクリエーションクラブの企画

レクリエーションクラブの企画 よみっこの企画

よみっこの企画 外のお持ち帰りの様子

外のお持ち帰りの様子 1)不思議なマジックにくぎ付け!

1)不思議なマジックにくぎ付け! 2)キレキレダンスがカッコいい!

2)キレキレダンスがカッコいい! 3)も、ものすごいケムリが!!

3)も、ものすごいケムリが!! 4)すてきな音色にうっとり...

4)すてきな音色にうっとり... 5)美しい歌声を楽しむ野田学長

5)美しい歌声を楽しむ野田学長 6)竹の王様を倒すぞ!えいっ!

6)竹の王様を倒すぞ!えいっ! 7)木星が見えたー!

7)木星が見えたー! 8)透明の玉と水を瓶に入れると?

8)透明の玉と水を瓶に入れると? 9)学生の読み聞かせに夢中♪

9)学生の読み聞かせに夢中♪ 10)走り抜けるぞ~!

10)走り抜けるぞ~! 11)モルックって楽しいねえ。

11)モルックって楽しいねえ。 愛教ちゃんたちも大人気!

愛教ちゃんたちも大人気!

お姉さんからの説明を聞こう

お姉さんからの説明を聞こう 野田敦敬学長から「楽しく探検しようね!」

野田敦敬学長から「楽しく探検しようね!」 学長先生と愛教ちゃんたちとハイポーズ!

学長先生と愛教ちゃんたちとハイポーズ! スタンプラリーに出発するぞ!エイ・エイ・オー!

スタンプラリーに出発するぞ!エイ・エイ・オー! 探検に出発だ!!

探検に出発だ!! シークレットスタンプちょうだーい!!

シークレットスタンプちょうだーい!! 隠れてる西野先生みーっけた!

隠れてる西野先生みーっけた! 大学の図書館にはいろんな本があるんだねえ。

大学の図書館にはいろんな本があるんだねえ。 愛教ちゃん、エディ、ただいま!

愛教ちゃん、エディ、ただいま! どのメダルもらおうかな♪

どのメダルもらおうかな♪ 大学生気分で講義に耳を傾けます。

大学生気分で講義に耳を傾けます。 大学生と意見交換

大学生と意見交換 大学生のピアノ演奏を鑑賞する生徒

大学生のピアノ演奏を鑑賞する生徒 ディスカッションって難しい!

ディスカッションって難しい! シュートいれるぞ!(バスケットボール)

シュートいれるぞ!(バスケットボール) ゴールはすぐそこ、パス! パス!(サッカー)

ゴールはすぐそこ、パス! パス!(サッカー) ジャンプして、アタック!(バレーボール)

ジャンプして、アタック!(バレーボール) みんなで集まってハイチーズ!

みんなで集まってハイチーズ! お持ち帰りの様子

お持ち帰りの様子 ちけっとるーむで遊ぶ子どもの様子

ちけっとるーむで遊ぶ子どもの様子 訪問科学実験わくわくによる企画の様子

訪問科学実験わくわくによる企画の様子 子どもまつり実行委員

子どもまつり実行委員 全員集合! 今日はいっぱい楽しむぞ!

全員集合! 今日はいっぱい楽しむぞ! どんな世界か見てみよう

どんな世界か見てみよう すてきな演奏が響き渡るね

すてきな演奏が響き渡るね ボールが高く飛んだよ!

ボールが高く飛んだよ! 何の形に切ろうかな?

何の形に切ろうかな?  こうやって音を出すんだ!

こうやって音を出すんだ!  回したり跳んだり楽しいな

回したり跳んだり楽しいな  やっと大学に着いたねー!

やっと大学に着いたねー! みんなで元気に「おはようございます!」

みんなで元気に「おはようございます!」 今日は楽しみだね! と野田敦敬学長

今日は楽しみだね! と野田敦敬学長 今日はプログラミングを楽しんじゃおう! と、中池竜一准教授

今日はプログラミングを楽しんじゃおう! と、中池竜一准教授 ここをこうしたいんだけど...

ここをこうしたいんだけど... ロボットの素晴らしい動きにみんなで拍手!

ロボットの素晴らしい動きにみんなで拍手! 何がおいしいかなあ~

何がおいしいかなあ~ 皆で食べるご飯はおいしいね

皆で食べるご飯はおいしいね 愛教ちゃん相変わらずかわいいね!!

愛教ちゃん相変わらずかわいいね!! また元気に会おうね!!

また元気に会おうね!! まずは、倒れている人がいた時の対応について学びます!

まずは、倒れている人がいた時の対応について学びます! 倒れていたぬいぐるみのクマを安全な場所に運ぶチャレンジ!

倒れていたぬいぐるみのクマを安全な場所に運ぶチャレンジ! これから、さまざまな応急手当クイズにチャレンジ!

これから、さまざまな応急手当クイズにチャレンジ! けがした際の対処法についてクイズ形式で学びます!

けがした際の対処法についてクイズ形式で学びます! 実際にAEDを触り、使い方を学びます!

実際にAEDを触り、使い方を学びます! みんなで協力して、胸骨圧迫レースにチャレンジ!

みんなで協力して、胸骨圧迫レースにチャレンジ! 愛教ちゃんとエディになって、みんなでハイポーズ♪

愛教ちゃんとエディになって、みんなでハイポーズ♪ マットの上で、輪をくぐって、障害物よけて...!

マットの上で、輪をくぐって、障害物よけて...! このアプリでかわいいパズルを作るよ!

このアプリでかわいいパズルを作るよ!  かっこいい鳥みーっけ!!

かっこいい鳥みーっけ!! おいももあんこも入れて、スペシャルなおはぎだ!

おいももあんこも入れて、スペシャルなおはぎだ! ボールに当てろ!

ボールに当てろ! ここをこうやってペンチを入れると...!?

ここをこうやってペンチを入れると...!? この言葉は日本語以外だとなんていうのかな?

この言葉は日本語以外だとなんていうのかな? むむむ...このはちみつはまろやか...

むむむ...このはちみつはまろやか... もう少しでゲルの骨組みの完成だ!

もう少しでゲルの骨組みの完成だ! このガラスの色はきれいだからこっち...いやこっち!?

このガラスの色はきれいだからこっち...いやこっち!?

どんぐりが早くみんなに拾ってもらいたくて待ってるよ!

どんぐりが早くみんなに拾ってもらいたくて待ってるよ! 今日は一緒にどんぐりをいっぱい見つけようね!!

今日は一緒にどんぐりをいっぱい見つけようね!! 手分けして大物を探すんだ!

手分けして大物を探すんだ! ねえ、このはっぱってさあ...。

ねえ、このはっぱってさあ...。 学長先生、このどんぐり割れちゃってるからあげるね!

学長先生、このどんぐり割れちゃってるからあげるね! ねえ、もしかしてどんぐりって

ねえ、もしかしてどんぐりって 近藤氏の説明に、気合が入る学生

近藤氏の説明に、気合が入る学生 雨でぬかるんだ田んぼの中で

雨でぬかるんだ田んぼの中で 稲の束を作ります

稲の束を作ります 竹のはざにひっかけてっと...

竹のはざにひっかけてっと... 今年のさつまいもの出来はどうかな? と近藤氏たち

今年のさつまいもの出来はどうかな? と近藤氏たち うんとこしょ、どっこいしょー!

うんとこしょ、どっこいしょー! おいしいお芋を掘るぞー!

おいしいお芋を掘るぞー! 重くて持ち上がらない!!

重くて持ち上がらない!! 今日は楽しもうね! と

今日は楽しもうね! と もっと押して~!

もっと押して~! 心を込めて歌うよ!

心を込めて歌うよ! 思わず笑顔の学生

思わず笑顔の学生 注文するのドキドキ...

注文するのドキドキ... みんなで食べる学食のご飯

みんなで食べる学食のご飯 愛教ちゃんとエディ、久しぶりだね!!

愛教ちゃんとエディ、久しぶりだね!! また来るね~! ハイポーズ!

また来るね~! ハイポーズ! 開会のセレモニーで野田敦敬学長とご挨拶!

開会のセレモニーで野田敦敬学長とご挨拶! どんなふうにお手紙を書こうかな?

どんなふうにお手紙を書こうかな?  先生ー! 名前の分からない生き物がいるよー!

先生ー! 名前の分からない生き物がいるよー! どの糸で織ろうかなぁ~

どの糸で織ろうかなぁ~ この竹の楽器はどんな音色かな?

この竹の楽器はどんな音色かな? こっちに来るようにプログラミングしてみると...?

こっちに来るようにプログラミングしてみると...?  シュート決めるぞぉ~!

シュート決めるぞぉ~!  おいしいお野菜を育てるには何が必要?

おいしいお野菜を育てるには何が必要?  この古い本にはなんて書いてあるんだろう?

この古い本にはなんて書いてあるんだろう?  みんな楽しめましたか?

みんな楽しめましたか? また遊びにくるねー!

また遊びにくるねー! (1)みんな跳び越えて~!

(1)みんな跳び越えて~! (2)このビニール袋を使ってパッククッキングだ!

(2)このビニール袋を使ってパッククッキングだ! (3)きれいに染まったー!

(3)きれいに染まったー! (4)竹船が動いた!

(4)竹船が動いた! (5)なんかコレ、いいね。

(5)なんかコレ、いいね。 (6)さあ、みんなで考えよう!

(6)さあ、みんなで考えよう! (7)足が早くなった気がするー!

(7)足が早くなった気がするー! (8)楽しい劇の時間だよ~♪

(8)楽しい劇の時間だよ~♪ (9)じゃんけんしてどんどんつながるよ!

(9)じゃんけんしてどんどんつながるよ! (10)おいしいお菓子になあれ~!

(10)おいしいお菓子になあれ~! (11)ここをこう絞ると...?

(11)ここをこう絞ると...? (12)コマ回しで勝負!

(12)コマ回しで勝負! (13)土器ってこういう風に作るのかあ。

(13)土器ってこういう風に作るのかあ。 (14)もうすぐで完成だ。

(14)もうすぐで完成だ。 (15)パネルの動物を動かそう♪

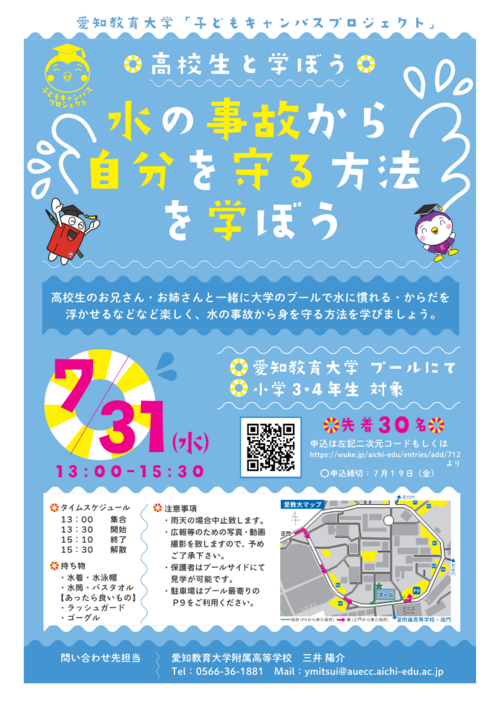

(15)パネルの動物を動かそう♪ 講義の様子

講義の様子 クイズ形式での講義の様子

クイズ形式での講義の様子 高校生におんぶをしてもらう様子

高校生におんぶをしてもらう様子 アイスブレイクの様子

アイスブレイクの様子 ペットボトルを使って体を浮かせる練習

ペットボトルを使って体を浮かせる練習 元気よく安全確認の点呼を行っている様子

元気よく安全確認の点呼を行っている様子 佐藤治先生によるカブトムシのお話。

佐藤治先生によるカブトムシのお話。 カブトムシ捜索中!

カブトムシ捜索中! 見つかりそうな予感...!

見つかりそうな予感...! カブトムシ見つけたー!

カブトムシ見つけたー! クワガタもらっちゃった!

クワガタもらっちゃった! 今日は楽しんでいってね!と野田敦敬学長

今日は楽しんでいってね!と野田敦敬学長 同じ動きをしよう♪

同じ動きをしよう♪ いざ、尋常に勝負!

いざ、尋常に勝負! また遊ぼう!

また遊ぼう! 何を食べるか迷っちゃう。

何を食べるか迷っちゃう。 いただきまーす!

いただきまーす! 学長先生、これがおススメだよ。

学長先生、これがおススメだよ。 学長先生のお気に入り。

学長先生のお気に入り。 お客さんがたくさん!

お客さんがたくさん! にんじんおいしい?

にんじんおいしい? お馬さんかわいいねえ~。

お馬さんかわいいねえ~。 すてきなていてつにするんだ♪

すてきなていてつにするんだ♪ この材料もおすすめだよ。

この材料もおすすめだよ。 みてみて、笹飾りができたよ!

みてみて、笹飾りができたよ! こんなところにもおうまさんが♪

こんなところにもおうまさんが♪

新入生歓迎会のはじめに集合写真!

新入生歓迎会のはじめに集合写真! 体を通せるかな?(フラフープ)

体を通せるかな?(フラフープ) どっちが多いかな?(玉入れ)

どっちが多いかな?(玉入れ) 当たった!(モルック)

当たった!(モルック) ジャンプ!(トランポリン)

ジャンプ!(トランポリン) 落とさないように(パイプラインゲーム)

落とさないように(パイプラインゲーム)

見本を見せてもらいました!

見本を見せてもらいました! じゃがいも掘りに挑戦

じゃがいも掘りに挑戦 いっぱい採れたね

いっぱい採れたね 野田敦敬学長とあいさつ

野田敦敬学長とあいさつ 学生とハイタッチ「また来るよ!」

学生とハイタッチ「また来るよ!」 参加者にあいさつをする野田敦敬学長

参加者にあいさつをする野田敦敬学長 澤正実特別教授によるワークショップ

澤正実特別教授によるワークショップ 洲原公園へレッツゴー!

洲原公園へレッツゴー! いい景色が広がっています

いい景色が広がっています 小さいお魚がいるよ!

小さいお魚がいるよ! カメはゆっくりでいいね

カメはゆっくりでいいね 操作説明をする中池竜一准教授

操作説明をする中池竜一准教授  親子で頭を悩ませている参加者

親子で頭を悩ませている参加者 プログラミングをサポートする学生ICT支援員

プログラミングをサポートする学生ICT支援員 難しいけれどお兄さんと一緒に!

難しいけれどお兄さんと一緒に! 大きな宝箱には何が入っているんだろう?

大きな宝箱には何が入っているんだろう? かざりのおもちかえりの様子

かざりのおもちかえりの様子 近藤末男さん「ちゃんと田んぼから足を抜かないとブラジルまで沈んで行っちゃうよ!」

近藤末男さん「ちゃんと田んぼから足を抜かないとブラジルまで沈んで行っちゃうよ!」 いよいよ田んぼに突入だ!

いよいよ田んぼに突入だ! 足が重たくて歩けない!

足が重たくて歩けない! 苗がきれいに並んでいます。

苗がきれいに並んでいます。 近藤末男さんの説明を熱心に聞く学生。

近藤末男さんの説明を熱心に聞く学生。 見本を見せてくれました。

見本を見せてくれました。 こんな感じで大丈夫でしょうか?

こんな感じで大丈夫でしょうか? たくさん収穫できるといいね!

たくさん収穫できるといいね! 雨だけど元気いっぱいに野田敦敬学長にごあいさつ!

雨だけど元気いっぱいに野田敦敬学長にごあいさつ! さあ、プログラムに出発だ!

さあ、プログラムに出発だ! この紙と紙コップで...?

この紙と紙コップで...? モールのへびがぐるぐるするよ!

モールのへびがぐるぐるするよ! ビー玉にアルミホイルで何ができるかな?

ビー玉にアルミホイルで何ができるかな? なでさせてくれたよ!

なでさせてくれたよ! 愛教ちゃんとエディ、一緒にあそぼー!

愛教ちゃんとエディ、一緒にあそぼー! 愛教ちゃんとエディとみんなではい、ポーズ!

愛教ちゃんとエディとみんなではい、ポーズ! サッカー大会

サッカー大会 優勝チーム:FC.ENFINI

優勝チーム:FC.ENFINI サッカースクール(小学校低学年)

サッカースクール(小学校低学年) サッカースクール(未就学児)

サッカースクール(未就学児) ラグビースクール(小学校低学年)

ラグビースクール(小学校低学年) ラグビースクール(未就学児)

ラグビースクール(未就学児) 宿題タイム

宿題タイム