3月4日(土)愛知教育大学未来共創プラン戦略2「教育のプラットフォーム構築プロジェクト」の取り組みとして、シンポジウム「新たな教員研修における教育大学への期待と果たすべき役割―多様な専門性を有する質の高い教職員集団の構築に向けて―」を本学で開催しました。教育行政職員33人、学校関係者33人、大学関係者23人、高校生1人、合計90人が参加しました。

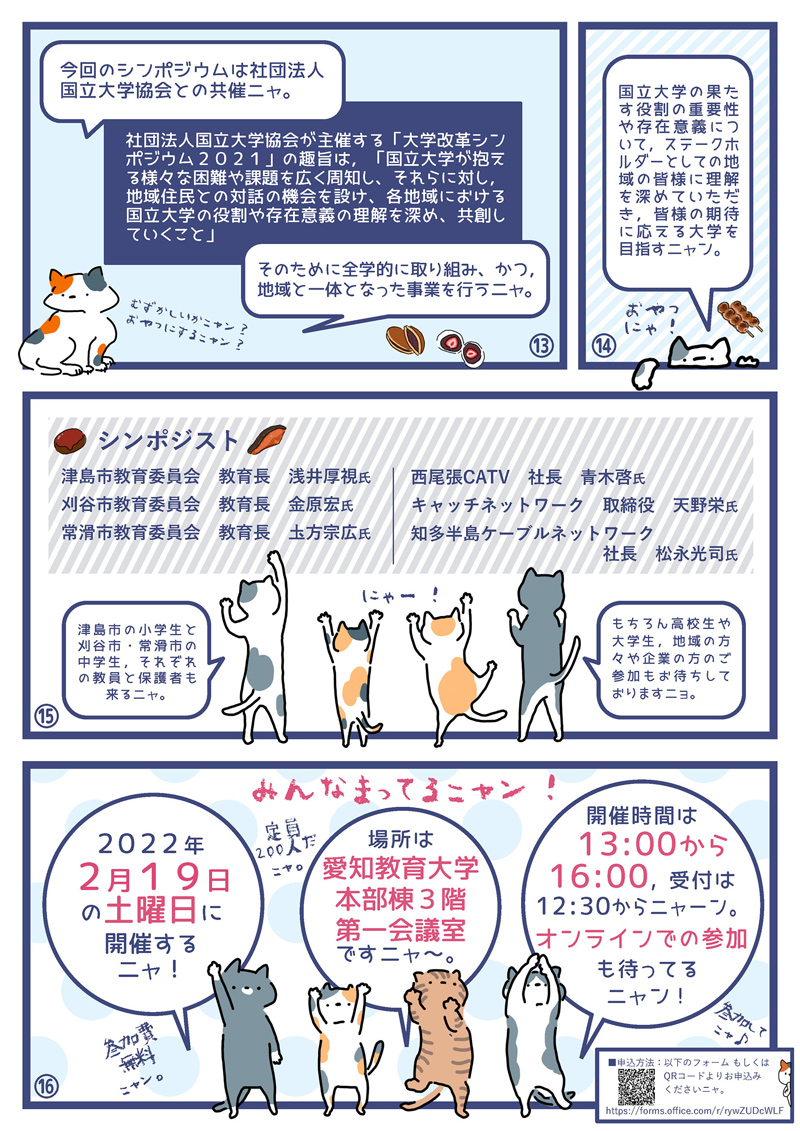

戦略2「教育のプラットフォーム構築プロジェクト」では2021年3月に策定された「愛知教育大学未来共創プラン」の一環として、教育現場の課題解決に貢献する教育のプラットフォームを構築することを目指しています。2021年度に引き続き2回目である今回のシンポジウムは、2022年7月1日より教員免許更新制が発展的に解消されたことを受け、教師や学校のニーズ・課題に応じた、個別最適で協働的な学びを主体的に行う「新たな教師の学びの姿」の早期実現を目指す文部科学省の方針はどのようなものなのか、先進的な教員研修を行う大阪教育大学の成果と課題は何か、教育委員会、教育センター、学校管理職が教育大学に期待する新たな教員研修はどのようなものなのか、今後、新たな教員研修に関して、愛知教育大学が果たすべき役割とは何かについて、基調講演、パネルディスカッション、グループディスカッションを通して、参加者と共に考えました。

はじめに野田敦敬学長から開会のあいさつが述べられた後、真島聖子学長補佐より、本シンポジウムの趣旨説明が行われました。

第1部では、最初に、文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室長の小畑康生氏から「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方について」と題し、基調講演が行われました。

開会のあいさつをする野田敦敬学長

開会のあいさつをする野田敦敬学長

小畑康生氏による基調講演

小畑康生氏による基調講演

次に、青山和裕准教授の司会でパネルディスカッションが行われました。大阪教育大学教授の高橋登氏、同大学特任教授の堀真寿美氏は、「新たな教員研修における教育大学への期待と果たすべき役割 OKUTEPが目指すもの」、みよし市教育委員会教育長の増岡潤一郎氏は、「新たな教員研修における教育大学への期待と果たすべき役割~本市の愛教大連携を振り返って~」、愛知県総合教育センター研修部長の榊原将道氏は、「大学との連携による多様な研修プログラムの展開」、幸田町立坂崎小学校校長の都築孝明氏は、「『新しい教師の学びの姿』の実現を目指す新研修制度の課題と期待」についてプレゼンテーションを行いました。これを受けて野田学長は、愛知教育大学が果たすべき役割について語りました。

大阪教育大学教授 高橋登氏

大阪教育大学教授 高橋登氏

大阪教育大学特任教授 堀真寿美氏

大阪教育大学特任教授 堀真寿美氏

みよし市教育委員会教育長 増岡潤一郎氏

みよし市教育委員会教育長 増岡潤一郎氏

愛知県総合教育センター研修部長 榊原将道氏

愛知県総合教育センター研修部長 榊原将道氏

幸田町立坂崎小学校校長 都築孝明氏

幸田町立坂崎小学校校長 都築孝明氏

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

第2部では、参加者は7~8人のグループに分かれ、ディスカッションを行いました。「新たな教師の学びの姿」を実現するために、「自律的・主体的に学び続ける教師を後押しする研修とは?」、「ワクワク・ドキドキ・おもしろい研修とは?」、「参加したくなる研修とは?」、「教師のクリエイティビティを発揮するには?」という4つの問いが参加者に提示されました。

全体共有の場では、各グループから新たな研修に向けて参考になる意見が発表されました。最後に野田学長による総括ならびに閉会のあいさつで本シンポジウムを締めくくりました。

グループディスカッションの様子

グループディスカッションの様子

シンポジウムの後のアンケートでは、「文科省の最新の話と、パネリストの方々のセンターや教育委員会など、現場からの現実的なお話も聞くことができ、流れがよかった。パネリスト同士のディスカッションも聞きたかった」、「主体的な学びを先生たち自身ができるように魅力的な研修を作り上げることが大切だと思いました」、「強みを活かした研修、心を動かす研修にしたいが、現場の多忙化、人材不足があり、また学びたいものも違いがあり、研修の持ち方が難しい」、「大学の先生はやっぱりすごい、と思った研修も過去にたくさんありました。大学教員の負担もあるので、大きな一回よりも、研修した後もオンラインやチャットで、定期的に相談できるような、学校現場と大学教員の息の長い連携ができるとよいなと思います」などの感想が寄せられました。

戦略2では、今後も、学校関係者や地域の皆様と共に語り合い、教育現場の課題解決に貢献する教育のプラットフォームの構築に向けて推進します。

(学術研究支援課 研究支援係)

シンポジストの発表

シンポジストの発表 本学学生の発表

本学学生の発表 グループディスカッションの様子1

グループディスカッションの様子1 グループディスカッションの様子2

グループディスカッションの様子2 ディスカッションに参加する野田敦敬学長

ディスカッションに参加する野田敦敬学長

会場の様子

会場の様子 書庫で意見交換を行う参加者

書庫で意見交換を行う参加者 あいさつをする野田敦敬学長

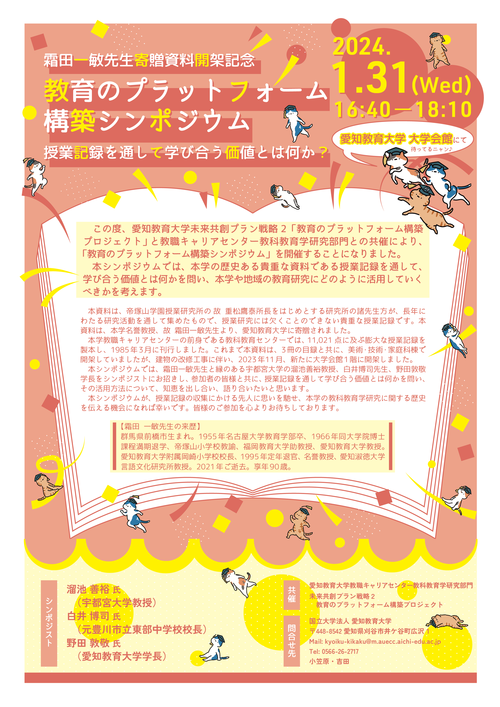

あいさつをする野田敦敬学長 宇都宮大学教授 溜池善裕氏

宇都宮大学教授 溜池善裕氏 元豊川市立東部中学校長 白井博司氏

元豊川市立東部中学校長 白井博司氏 鼎談の様子

鼎談の様子 グループディスカッションの様子①

グループディスカッションの様子① グループディスカッションの様子②

グループディスカッションの様子② 参加者の発表

参加者の発表 開架された授業記録を見学する参加者

開架された授業記録を見学する参加者

開会のあいさつをする野田敦敬学長

開会のあいさつをする野田敦敬学長 小畑康生氏による基調講演

小畑康生氏による基調講演 大阪教育大学教授 高橋登氏

大阪教育大学教授 高橋登氏 大阪教育大学特任教授 堀真寿美氏

大阪教育大学特任教授 堀真寿美氏 みよし市教育委員会教育長 増岡潤一郎氏

みよし市教育委員会教育長 増岡潤一郎氏 愛知県総合教育センター研修部長 榊原将道氏

愛知県総合教育センター研修部長 榊原将道氏 幸田町立坂崎小学校校長 都築孝明氏

幸田町立坂崎小学校校長 都築孝明氏 パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子 グループディスカッションの様子

グループディスカッションの様子