ここからコンテンツです。

News & Topics:2021年09月掲載分

2021年8月14日 附属特別支援学校生徒の応援メッセージシールが岡崎市のパラリンピック聖火の採火式にて使用されました。

2021年09月 1日

8月20日(金)に東京で行われた「東京2020パラリンピック聖火リレー」に先立ち、8月14日(土)、岡崎市の福祉の村で「東京2020パラリンピック聖火フェスティバル 採火式」があり、岡崎市伝統工芸品である『仕掛け花火』を使って採火が行われました。

今回の採火式にあたり、岡崎市より依頼を受けた市内の特別支援学校(本学の附属特別支援学校、みあい特別支援学校、岡崎盲学校、岡崎聾学校、岡崎特別支援学校)に通う5校の生徒が書いた応援メッセージシールが、仕掛け花火の火薬を包む紙に貼られ使用されました。附属特別支援学校では、7月12日(月)に高等部の生徒が体育館で応援メッセージシールを作りました。生徒たちは、パラリンピック出場の日本アスリートの活躍に願いを込めて、みんなが笑顔を見せ、楽しみながら一生懸命に応援メッセージをシールに書きました。

岡崎市で採火された炎は、岡崎市を含む県内49市町村で採火された炎とともに集火され、「愛知県の聖火」となりました。その後、全47都道府県で採火された炎と、パラリンピック発祥の地であるイギリスのストーク・マンデビルで採火された炎が、8月20日(金)に東京で行われた『集火式』で統合され、東京2020パラリンピック聖火となりました。

生徒たちがメッセージを書く様子や採火式の様子を、岡崎市役所およびエフエム岡崎が撮影しており、岡崎市の公式YouTubeに公開されています。

2021年8月22日 学生が企画する「ミステリーツアー」で子どもたちは大満足!

2021年09月 2日

8月22日(日)、水野貴宏非常勤講師による「社会教育実習I」の授業の一環で、豊田市若林交流館で「夏休み子ども対象事業『ミステリーツアー』」を行いました。学生13人が3日間で企画・準備したアクティビティを、小学1年から6年生30人が体験しました。

豊田市若林交流館は、近隣の小学生を対象に、地域の住民を講師として招いて「わくわくチャレンジ」という体験学習事業を実施しています。この事業に加えて、令和元年度からは本学の「社会教育実習I」の授業で、地域の社会教育の取り組みを知り支援や交流活動の在り方を学ぶことを目的に、学生がアクティビティを企画・実施しています。

アクティビティ企画のテーマは「まなぶ・あそぶ・つくる」です。学生は、自分たちの自己満足で終わらないように、どうやったら子どもたちが楽しんでくれるのか、どう声掛けをするとアクティビティの目的が果たされるのかということをグループで真剣に考え、オリジナリティを大切に、ゼロから懸命に作り上げました。

ミステリーツアーの前半は、小学生が4つの班に分かれ、学生が企画したA~Dの4つのアクティビティ(各20分)をすべて体験しました。「A:○○を助けろ!救出作戦」「B:嫌なの嫌なの飛んで行け~」「C:天まで届け新聞紙」「D:世界で一つだけの○○を作ろう!」といった参加するまで分からないワクワクするミステリーな内容でした。後半は、学生1人に対して小学生が2・3人の班に分かれ、教育ガバナンス講座 水野貴宏非常勤講師が用意したアクティビティ「若林たんけんビンゴ」を一緒に体験しました。

ミステリーツアー本番では、笑い合ったり真剣になったりと、小学生が生き生きとアクティビティに取り組んでくれる様子を見ることができたり、小学生から「楽しかった」という言葉を直接聞いたりすることができ、安心するとともにやりがいを感じることができました。

A:クイズで集めた文字を組み合わせて

A:クイズで集めた文字を組み合わせて

ぬいぐるみを救出する様子

B:小学生が描いた「嫌なもの」の絵を倒す様子

B:小学生が描いた「嫌なもの」の絵を倒す様子

C:時間内に新聞紙でタワーをつくる様子

C:時間内に新聞紙でタワーをつくる様子

D:スライムづくりの様子

D:スライムづくりの様子

「若林たんけんビンゴ」で魚の名前を調べて

「若林たんけんビンゴ」で魚の名前を調べて

書く小学生

小学1年生が学生へ感謝の言葉を伝えた

小学1年生が学生へ感謝の言葉を伝えた

(教育支援専門職養成課程 教育ガバナンスコース2年 中原穂乃花)

2021年8月分~ 本学掲載の新聞記事、メディア紹介

2021年09月 3日

2021年8月に掲載された新聞記事は6件、テレビ番組は3件です(9月放送のテレビ番組1件含む)。

この他に紹介された記事等があれば広報課まで情報をお寄せください。

新聞記事

- 毎週金曜日に中日新聞夕刊文化面に掲載される美術教育講座 鷹巣純教授の連載コラム「鷹巣純先生と行く地獄さんぽ」の8月掲載は以下のとおりです。

【8月6,13,20,27日(金) 中日新聞夕刊5面】

- 8月のテーマは「地獄とは何か?」。国や宗教によって地獄の概念はさまざまです。

・8月6日 5歩目「幾重にも 下に行くほど・・・」

・8月13日 6歩目「罪状はさておき増える"奈落"」

・8月20日 7歩目「居場所失い逃げ込む先は・・・」

・8月27日 8歩目「謎解きは観音様の光背に」

- 8月1日(日)に開催された県吹奏楽コンクールで、本学の吹奏楽団が大学の部で金賞を受賞し、さらに県教育委員会賞と朝日新聞社賞に輝き、9月に開催される東海大会への出場を決めました。

【8月2日(月) 朝日新聞朝刊21面】

- 豊橋市内にある「ナガバノイシモチソウ自生地」が8月6日付で県天然記念物に指定されたという記事の中で、愛知教育大学の研究グループが2013年にナガバノイシモチソウの「赤花種」が豊橋市と豊明市だけで確認されている固有種であることを発見し発表したことが掲載されました。

- コロナ禍で教育実習を予定している大学生の特集記事の中で、本学が例年通り教育実習を実施する予定であることと担当職員(教務企画課長)のコメントが掲載されました。

- 長野県松本市で開催された「第64回東海陸上競技選手権大会」の成績が掲載され、以下の学生が1位を獲得しました。

小林貫太さん(中等教育教員養成課程保健体育専攻3年)5000m競歩

渡邉深友さん(学校教員養成課程義務教育専攻保健体育専修1年)走り高跳び

大松由季さん(卒業生 愛教大クラブ名古屋)100mハードル

- 生活科教育講座の加納誠司教授が、刈谷市に絵本「ひとりじゃないよ」60冊を寄贈しました。この絵本は本学卒業の小学校教諭で2018年に亡くなった小田太郎さんが制作したものです。加納教授は、小田さんの友人で蒲郡市で小学校教員を務める本学卒業の市川真基さんや、個人負担での絵本の増刷を申し出た石川末子さんとともに刈谷市役所を訪れ、金原宏教育長に絵本を手渡しました。

【8月27日(金) 刈谷ホームニュース】

テレビ番組

- 8月5日(木)放送 ケーブルテレビキャッチネットワーク「KATCH TIME 30」

Newsクリップのコーナーで「SDGsを子どもたちに 愛教大SAGA(サーガ)の取組み」と題して特集されました。中等教育教員養成課程理科専攻3年の清水咲良さんと初等教育教員養成課程理科選修3年の上野光さんがオンラインで出演し、教材づくりや出前授業の紹介や子どもたちにメッセージを送りました。

- 8月19日(木)放送 ケーブルテレビキャッチネットワーク「KATCH TIME 30」

AUEパートナーシップ団体の「訪問科学実験わくわく」の学生たちが刈谷市の「夢と学びの科学体験館」でイベント「科学のお祭り訪問科学実験」を開催した様子が放送されました。 当日、子どもたちとふれあう学生の様子や「わくわく」の副代表 中等教育教員養成課程理科専攻3年の古橋龍馬さんのインタビューの様子が紹介されました。

- 9月1日(水)放送 CBCテレビ「チャント!」

お笑い芸人パンサー向井慧さん担当の人気企画「いざ!学校へ向井ます」に、附属高等学校の合唱部顧問 宮本真衣教諭と生徒たちが出演し、本学の講堂で収録された様子が放送されました。

(広報課 広報・渉外係 飯濱美樹)

2021年8月31日 小牧市教育委員会と相互連携に関する協定を締結

2021年09月10日

協定締結の記念写真(左:中川宣芳教育長、

協定締結の記念写真(左:中川宣芳教育長、

右:野田敦敬学長)

8月31日(火)、本学第三会議室において、本学と小牧市教育委員会の相互連携に関する協定を締結しました。

協定の締結式には、本学からは、野田敦敬学長、杉浦慶一郎連携・附属学校担当理事、土屋武志地域連携センター長が、小牧市教育委員会からは、中川宣芳教育長、加藤和昭管理指導主事兼主幹が出席しました。

本学は、第三期中期目標期間において、より広範な地域貢献を目指し、市町村や教育委員会との新たな相互連携協定の締結に向けて積極的に取り組んでいます。

今回の協定は、子どもの健やかな成長や教職員の資質・能力の向上、学生の実践力育成、現代的教育課題への対応等について相互連携を図ることを目的としています。

締結式は、杉浦理事から、協定締結の経緯や趣旨、協定などの概要説明があり、その後、野田学長および中川教育長による協定書への署名を行いました。

署名後には、野田学長から小牧市が尾張地区で初めてSDGs未来都市に認定されたことに触れ、「本学もユネスコスクールとしてSDGsへの取り組みを進めており、協定締結を機にSDGsの推進に力を合わせていきたい」とあいさつがありました。続いて、中川教育長からGIGAスクール構想に伴うオンライン学習や、教員のミドルリーダー養成などの課題について述べられ、「大学の知的財産を活用させていただきながら組織の充実を図っていきたい。また、子どもの未来を支えていくということに関しては、大学も教育委員会も同じ方向を向いており、末永くお付き合いさせていただきたい」と話され、締結式を終えました。

協定書への署名の様子

協定書への署名の様子

野田学長のあいさつ

野田学長のあいさつ

中川教育長のあいさつ

中川教育長のあいさつ

加藤和昭管理指導主事

加藤和昭管理指導主事

- 関連リンク

連携・協定について

(地域連携課 副課長 島村瑞穂)

祝!日本人として唯一、本学美術教育講座の井戸真伸教授がCOCA 2021に選出されました。

2021年09月29日

イタリアで開催される世界規模の現代美術展に、日本人として唯一、井戸真伸教授が選出されました。美術教育講座の井戸真伸教授が、イタリアの主催者からの推薦でCOCA 2021に参加し、日本人として唯一、トップ10(実際には12人)に選出されました。

このCOCAとは CENTER OF CONTEMPORARY ARTISTS の略で、2018年に第1回目が開催され、今回で3回目となります。個々の作品によるコンペティションとは違い、アーティストそのものにフィーチャーして競われるもので、基本的には公募制。選考方法はプレ審査、一次・二次審査、ファイナル、さらにトップ10と5回の審査を経て選考されています。

また、今回の総応募数は現時点で未発表ですが、過去には4万人近い応募があり、今回は世界101カ国からの応募があったとの情報があります。

COCA 2021 のトップ10に選出された井戸真伸教授へ受賞インタビューを行いました。

─ 受賞おめでとうございます。

─ 今回のCOCA2021 受賞アーティストに選考された気持ちについて聞かせてください。

受賞の喜びを語る井戸真伸教授

受賞の喜びを語る井戸真伸教授

イタリアの主催者からの推薦を受け、COCA 2021に参加することとなり、日本人として唯一、トップ10に選出されたことを大変光栄に思っています。同時に、そもそも私はデザインが専門ですので、「現代美術」という世界に選出されたことに、正直驚きや戸惑いもあります。2021年にイタリアで展覧会を開催することになりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期となり(今後の詳細は年内に確定予定)、時間ができた分、「現代美術とは何か?」自分なりの考えでこれまでとは全く違う新作に挑み、何かしらのメッセージを発信したいと思っています。

─ この作品を制作したきっかけについて教えてください。また、この作品の制作にあたって影響を受けたものはありますか。

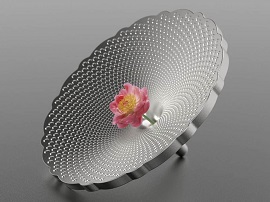

この作品「HIMAWARI」は、2019年に韓国で開催された国際コンペティションで発表した十数点の作品の内の一つです。

画像はコンピュータグラフィックスで作成したものですが、実物は陶磁器となり、スパッタリングという真空成膜技術で金属被膜を形成していきます。

ひまわりの種子配列を模写しているというか、松ぼっくりの笠やオウムガイ、巻貝(実は二枚貝も)の殻など、自然界のさまざまなところにみられる曲線(螺旋)と、同じような曲線を無数の点で描いています。当初は全てフィボナッチ数列(黄金比)によるベルヌーイ曲線(対数螺旋)だと思っていましたが、観察してみると、さまざまなベルヌーイ曲線になっていることがわかりました。自然界における黄金比というのは、案外都市伝説なのかもしれません。

CGで作成したデザインイメージ

CGで作成したデザインイメージ

「HIMAWARI」の原型

「HIMAWARI」の原型

─ 作品の制作はどのような手法を使っているのでしょうか。

シミュレーションを行う様子

シミュレーションを行う様子

基本的には、コンピュータ上で立体を作成し、このデータをもとに、樹脂をCNC(コンピュータ数値制御)で切削して原型を作り、その原型を石膏で型取りして、実際の材料に置き換えるというステップを踏みます。

この作品の場合は、手描きのスケッチ等でアイデアをまとめた後、竹でかごを編んだような形状が実際にどのようになっているのかをよく観察し、どういうパターンをユニットにして用いると、一つの立体になるのかを考えながらコンピュータで実際に設計して、シミュレーションをしながらデザインしたものです。編んだような形状が複雑なので、14分割した割型を使うことにしましたが、この複雑な形状の原型から割型を作ること自体が非常に困難なため、従来とは全く違う、新しい型の作り方を考え、試しました。今まで誰も行っていない手法なので、今後論文にまとめて発表したいと思っています。

新しい型の取り方について説明

新しい型の取り方について説明

従来の陶磁器製造の現場では、コンピュータを使用することはほとんどなく、原型自体も職人さんが石膏を手で削って作っていました。私も石膏で原型を作りますが、その場合、自ずと形状的な限界や精度の限界があります。元々アナログ派の私でしたが、1994年頃に「光造形(ラピッドプロトタイピング)」と言われる当時の最先端デジタル技術を目の当たりにして衝撃を受け、そこに手ではできない新たな可能性を見出し、コンピュータをデザインと制作に取り入れるようになりました。コンピュータを用いることは、陶磁器など地場産業に対しては、後継者(職人)不足の問題を解決したり、手では不可能だった形状や精度を生み出すことができるなど、多くのメリットがあります。また、光造形やCNC切削だけではコスト高となるので、近年は、さまざまな3Dプリンターを活用したり、石膏でできる部分はなるべく石膏を使ったりと、それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら、一つの作品に対してもハイブリッドな方法を模索しています。

─ どのような時に作品のアイデアが浮かびますか。

自身の中から湧き出る感性で造形を創るというより、理論的に考えることが好きなので、そのものの意味や機能的な部分、さまざまな現象の仕組みや原理の面白さ、数学的な美しさなどが気になって、デザインや作品づくりのヒントとなることが多いです。

また、自然界や宇宙、物質の構造等はとても興味深く、面白いと感じています。最近テレビで観たプラチナコガネがどういう仕組みで反射しているのかと興味を持ちました。あらゆることに興味を抱いていて、一見デザインと全く関係ないと思えることでも、ヒントになることが多々あります。

─ 井戸先生の数ある作品の中でお気に入り作品はありますか。また、今後の活動予定や目標について教えてください。

ピアス「銀謝浬」

ピアス「銀謝浬」

最近、卒業生が立ち上げたジュエリーブランドとのコラボレーションを目指して、ご飯粒をモチーフにした「銀謝浬」というピアスをデザインしました(一粒の銀のご飯がピアスになっている)。まだこれは自分で割り箸を削り、塗装しただけの模型ですが、このピアスを付けていることで「何それ?何つけてるの?」といったコミュニケーションが生まれることを狙っています。つまりこれはカタチのためのデザインではなく、コミュニケーションのためのデザインであって、デザインの本質を上手く表現できたかなと思っています。このブランドの作品はこれからますます面白くなっていきますので、期待していてください。

私自身は常にいろいろなものに興味があります。陶磁器を扱うことが多いですが、素材を限定しているわけでもなく、なるべく未知な材料にも関心を持ち、今後も新しいものを創り出していきたいと思っています。特にデザインとその周辺(例えばファインアートやエンジニアリングなど)との「見えない境目」に存在しうるものに最も関心と可能性を抱いています。もしかすると今現在の手法はエンジニアリングに寄っているかもしれないし、思想はアートに寄っているかもしれません。今回の件で言えば、イタリアの主催者が、私の多くの作品をアートとして捉えたのもその結果だったかもしれないですし、もう半歩くらいデザインの外側へ踏み込んでみたいと思っています。

─ 最後に、井戸先生のもとでデザインを学んでいる学生、今後デザインの勉強に興味を持っている子どもたちにメッセージをお願いします。

子どもたちへメッセージを送る

子どもたちへメッセージを送る

井戸真伸教授

学生はほぼ初めてデザインをすることになるので、さまざまな過去の名作などを見ながら「デザインとは何なのか」から始まって、デザインのイロハを学んでいくことになります。また、テクニックの部分は、大学の4年間に学んでいく中で、自ずとわかるようになります。 それとは別に、デザインの世界だけを見ていると、中々そこから抜け出せないので、新しい自分の世界を見つけられるよう、視野を広げていろいろなことに興味を持ってほしいです。むしろ、一見全然関係ないように思えることにこそ目を向けた方が、自分なりの新しいデザインの世界を見つけるきっかけになると思います。

(広報課 副課長 長谷川由香)

2021年9月15、22日 愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」のプレゼンテーション大会を開催

2021年09月29日

会場の様子

会場の様子

9月15日(水)と22日(水)、本部棟第五会議室および第一会議室で愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」のプレゼンテーション大会を開催し、学生、教職員約40人が参加しました。

このプロジェクトは今年3月に策定された「愛知教育大学未来共創プラン」の一環として、大学およびその周辺地域を『学び』と『遊び』を一体化できるエリアとして、教科等横断的な実践フィールドと実践プログラムを提供するものです。第4期中期目標・中期計画期間(令和4~9年度)に正式な事業として開始するものですが、今年度はその準備期間として試行的にプログラムを実施します。今回は学生から募集したプログラムについて、今年度秋に小学校3年生を受け入れると仮定してどのようなプログラムを提供することができるか、学生から発表されました。

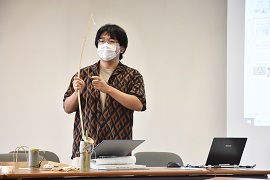

冒頭に小塚良孝学長補佐(グローバル推進担当)から今回のプレゼンテーション大会の意義・目的について説明がありました。次にプログラムの代表学生から各自で作成したプログラムの概要と実施内容について発表が行われました。学内で「イイね!」と感じたものをフィルムカメラで撮影するものや、本学馬術部の馬と触れ合うものなどさまざまな企画が紹介され、中には、自作の竹細工をその場で紹介する学生もおり、プレゼンテーションの工夫も多く見られました。参加者からは盛んに質問やアイデアが寄せられました。最後に、野田敦敬学長から学生に対する期待が伝えられ、参加者は熱心に話を聞いていました。

自ら作成した竹細工を紹介する学生

自ら作成した竹細工を紹介する学生

あいさつする野田敦敬学長

あいさつする野田敦敬学長

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(国際企画課 副課長 稲垣匡人)

ここでコンテンツ終わりです。