ここからコンテンツです。

News & Topics:2021年12月掲載分

- 2021年10月1日~11月5日 附属図書館にてテーマ展示「シネマの秋」を開催

- 2021年11月20日 第15回科学・ものづくりフェスタ@愛教大を開催しました。

- 2021年11月分 本学掲載の新聞記事、メディア紹介

- 2021年11月21日 第6回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

- 2021年12月6日 岡崎女子大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

- 2021年12月6日・8日 機能強化経費「機能強化促進分等」に係る役員報告会を実施しました。

- 2021年11月29日~12月3日 令和3年度後期授業公開を実施しました。

- 2021年12月12日 かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会が開催されました。

- 2021年12月12日 キッズスタッフ企画「あそびのプロジェクト」をサポート!

- 2021年12月13日 「未来共創プラン」学生座談会を開催

- 2021年12月11日 本学附属高等学校の生徒が竹チップと竹炭の製作を体験

- 2021年11月29日 刈谷市プロジェクションマッピングのデザイン企画に協力

- 2021年12月14日~19日 写真サークルRAWが大学合同写真展に参加

- 2021年11月18日 大学祭ステージ代替企画を開催しました。

- 2021年11月27日・28日 およそ2年ぶりにスポーツの祭典を開催!

- 2021年12月11日 外国人児童生徒支援リソースルーム講演会「多文化共生社会を支えるために ~『知る』ことから未来につなげよう~」をオンライン開催

- 2021年12月12日 「第45回冬の子どもまつり」を開催しました。

- 2021年12月 本学初!ネーミングライツ事業契約を3者と締結し、ネーミングライツ記念式典を開催

- 2021年12月8日 全学FD講演会『1人1台時代の情報モラル教育 ~デジタル・シティズンシップの育成に向けて~』を開催

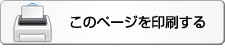

2021年10月1日~11月5日 附属図書館にてテーマ展示「シネマの秋」を開催

2021年12月 1日

10月1日(金)~11月5日(金)に、テーマ展示「シネマの秋」を附属図書館にて開催しました。

テーマ展示とは、特定のテーマに沿った図書を集め、期間限定で展示する企画です。

今回のテーマは「シネマの秋」ということで、図書館で所蔵しているDVDコーナーの利用を促進し、映画の魅力に触れてもらうため、職員や学生のオススメ映画や、映画に関連する図書を集めました。

職員や学生が特にオススメする映画については、紹介文や感想を書いたPOPを作成しました。手書きで書いたり、ネットから画像を検索して貼り付けたり、個性豊かなPOPで展示が彩られました。

図書館に訪れた学生の中には、立ち止まって展示を眺める方や、DVDコーナーで視聴する方もいました。

今後も、学生のためになるテーマ展示を企画する予定です。

(学術研究支援課 図書館運営室 総務・受入係 向井健人)

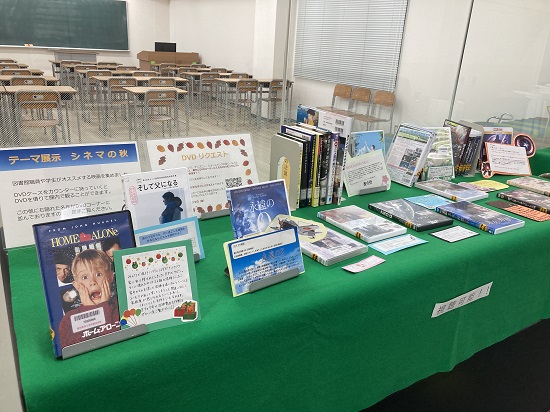

2021年11月20日 第15回科学・ものづくりフェスタ@愛教大を開催しました。

2021年12月 1日

11月20日(土)第一共通棟において、「第15回科学・ものづくりフェスタ@愛教大」を開催しました。

今回で15回目となる「科学・ものづくりフェスタ@愛教大」は、科学・ものづくり教育推進センターが主催する科学実験やものづくりの楽しさを体験してもらう毎年恒例の大人気イベントです。昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制で規模を縮小しての実施でしたが、学生や教員以外にも、本学附属高等学校や愛知県立豊野高等学校、愛知県立春日井高等学校などの連携校や分子科学研究所からの出展など、合わせて30ブースの出展がありました。当日は好天にも恵まれ、約300人の来場者でにぎわいました。

事前予約制だったため、目立った混雑もなく、来場者は余裕を持って参加することができ、親子連れや友達同士でお目当てのブースを満面の笑みで楽しみながら巡る姿が見られました。また、学生たちにとっては、子どもたちと触れ合う絶好の機会とあって、子どもたちに積極的に声掛けし、生き生きと立ち回る姿が印象的でした。

アンケートでは「家族みんなで参加できて楽しかった」「丁寧に教えてもらえた」「楽しく学べたことが多かった」「来年もまた参加したい!」等の感想があり、今年も多くの方に満足いただけたフェスタとなりました。

不思議な立体で実験する様子

不思議な立体で実験する様子

液体窒素の面白い実験

液体窒素の面白い実験

缶バッジづくり

缶バッジづくり

教えてもらってスライムづくり中

教えてもらってスライムづくり中

太陽光で色が変わるビーズを使って

太陽光で色が変わるビーズを使って

素敵な物ができました

「訪問科学実犬 ワンダーくん♂」と触れ合う

「訪問科学実犬 ワンダーくん♂」と触れ合う

子どもたち

(地域連携課 地域連携係 角三岳大)

2021年11月分 本学掲載の新聞記事、メディア紹介

2021年12月 8日

2021年11月に掲載された新聞記事は4件、テレビ番組は4件、ラジオ番組1件、情報誌1件です。

この他に紹介された記事等があれば広報課まで情報をお寄せください。

新聞記事

- 毎週金曜日に中日新聞夕刊文化面に掲載される美術教育講座 鷹巣純教授のコラム「鷹巣純先生と行く地獄さんぽ」の11月掲載は以下のとおりです。

【11月5,12,19,26日(金) 中日新聞夕刊5面】

- 11月は八大熱地獄の責め苦について解説されています。鷹巣先生は「地獄さんぽ」だけに「道草しましょう」と解説を始めますが、亡者が負うさまざまな責め苦の恐ろしさに身震いします。

・11月5日 18歩目「ジェンダーレス時代先取り?」

・11月12日 19歩目「はさまれてぺっちゃんこ」

・11月19日 20歩目「舌で転がすどころか耕され・・・」

・11月26日 21歩目「"規格外モンスター"のスゴ技」

- 11月3日(水祝)に安城市で開催されたeスポーツなどで街を盛り上げるイベント「ケンサチeフェス」で教育ガバナンス講座の江島徹郎教授がデジタルコンテンツとのかかわり方に関する講演会を行いました。

- 野田敦敬学長が編集にかかわり学事出版から刊行された「学習指導要領の未来」が紹介されました。生活科や総合的な学習の時間を中心に学習指導要領の変遷をたどり、教育の現状と課題がまとめられています。

【11月23日(火祝) 読売新聞朝刊14面】

- 特集ページ「学ぶ キャリアファイル」で紹介された岐阜県の複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」内の市立中央図書館に関する記事の中で、初等教育教員養成課程音楽選修3年の池内友音さんの取材レポートが掲載されました。

テレビ番組

- 11月3日(水祝)放送 フジテレビ「世界の何だコレ!?ミステリー」

視聴者の投稿コーナーで、理科教育講座 星博幸教授が愛知県豊田市内の山で採掘された岩石について解説しました。

- 11月18日(木)放送 ケーブルテレビキャッチネットワーク「KATCH TIME30」

Newsクリップのコーナーで教育ガバナンス講座 西尾圭一郎准教授が出演し「マイナンバーカード」についてのメリット・デメリット、今後の可能性について解説しました。

- 11月26日(金)放送 NHK名古屋放送局「まるっと!」

生中継コーナー「わかまる中継」で「SDGsを子どもたちへ!未来の教師の取り組み」と題して、SDGs活動団体「SAGA(サーガ)」の学生が生出演し、活動の説明や子どもたちにSDGsを伝える授業で使用する教材の紹介などを行いました。

- 11月29日(月)放送 ケーブルテレビキャッチネットワーク「KATCH TIME30」

「外国人留学生による油絵展示」と題し、大学院教育支援高度化専攻日本型グローバルコースに在籍する留学生8人が初めて制作した油絵が教育交流館で展示されていることが紹介されました。

ラジオ番組

- 11月14日(日)・21日(日)放送 CBCラジオ「燃えよ!研究の志士たち」

理科教育講座 渡邊幹男教授が出演しました。今回で2回目の出演になる渡邊教授は番組では「限りない愛情を注ぎ植物の軌跡と不思議を伝え続ける植物先生」と紹介されています。

14日のテーマは「日本の紅葉」。紅葉のメカニズムを手作りのメープルシロップを持参して具体的に解説したり、今年の紅葉の状況や近所のお寺や神社でも楽しめる紅葉スポットなど楽しいトークが展開されました。

21日のテーマは「生物多様性」。今年10月にCOP15(国連生物多様性条約)が開かれ、環境省が国土の30%を自然保護区にすることを目標に掲げたことについて、さまざまな視点から解説しました。

情報誌

- 時事通信社「内外教育」11月16日付№6954号

「デジタル教科書の現状を学習」と題して6月に開催された全学FD研修会の様子が掲載されました。

(広報課 広報・渉外係 飯濱美樹)

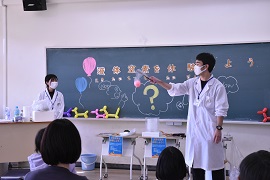

2021年11月21日 第6回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

2021年12月 9日

11月21日(日)に、第6回目となる「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催しました。ホームカミングデーは、本学の卒業生などが一堂に会し、親睦を深め、本学の現在について情報共有することを目的に開催されるイベントです。新型コロナウイルス感染症対策のため、例年実施していた「学食体験」「図書館ガイドツアー」「懇親会」は行わず、講堂での「全体会」と教科ごとに交流を行う「学びの交流会」のみの実施としました。

報告をする野田敦敬学長

報告をする野田敦敬学長

当日は卒業生、在学生、本学元教職員、本学教職員など、約730人の参加がありました。「全体会」では、まず「大学近況報告と未来共創プラン」と題して、野田敦敬学長から報告がありました。最初に本学の沿革の説明があり、2年後の創基150周年に向けて、今後記念となる行事を考え実施していくことについて述べられました。続いて、昨年度末に本学の中長期ビジョンとして策定した「未来共創プラン」について、3つの目標と9つの戦略の説明があり、プラン策定後に愛知県内全54市町村教育委員会教育長と意見交換をしたことや、学生や教職員が企画するコンテンツ・教材を募集する「子どもキャンパスプロジェクト」の説明会を行ったこと、大学院秋入学において附属学校との連携強化を図っていることなど、プランにかかわる最近の取り組みの報告がありました。最後に、本学在学生および卒業生の最近の活躍の紹介と本学の財務状況について述べられ、報告を終了しました。

学長報告後は、社会科教育講座 真島聖子准教授および保健体育講座 鈴木一成准教授から、「未来共創プラン」の詳しい取り組み紹介がありました。

真島准教授からは、戦略1について、「子どもキャンパスプロジェクト」を中心に現在の試行的な取り組みについて述べられ、戦略3については、叢書企画『教職の魅力共創』の原稿募集や「新たな学び・学校のかたちの共創」をテーマに行ったシンポジウムについて、参加者の声も併せて紹介がありました。

鈴木准教授からは、戦略6について、附属学校園教員と大学教員による月1回の協議会の内容や、附属学校の児童が校外学習で大学を訪れたことなどについて紹介があり、今後も人と人とのつながりを大切にするプロジェクトにしたいと抱負を語りました。

学びの交流会の様子

学びの交流会の様子

在学生と卒業生が共に学び交流する「学びの交流会」では、大学教員が中心となり、15講座が教科研究会や交流会などを開催し、オンラインでの参加も含め、約660人が参加しました。「現場で働く方の生の声を聞けて、来年以降のモチベーションが高まりました」「授業づくりについて考え、議論する機会が今はほとんどないので、とても貴重な経験でした」という意見も聞かれ、コロナ禍でありながら、充実した企画となりました。

(総務課 総務係 前田祥子)

2021年12月6日 岡崎女子大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

2021年12月13日

署名する岡崎女子大学の林陽子学長(左)

署名する岡崎女子大学の林陽子学長(左)

本学の野田敦敬学長(右)

12月6日(月)、本部棟第三会議室において、本学は岡崎女子大学との教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。協定の締結式には、本学からは、野田敦敬学長および4人の理事が出席し、岡崎女子大学からは、林陽子学長はじめ大学関係者5人が出席しました。

この協定の目的は、「岡崎女子大学に在籍する教員を志す学生を対象として、本学大学院教育学研究科専門職学位課程(教職大学院)において、教育実践力を備えた高度専門職業人としての教員の養成を行うこと」であり、今までに同様の協定を椙山女学園大学、愛知東邦大学、鈴鹿大学、愛知淑徳大学、愛知大学と締結しており、今回で6番目の協定締結校となり、県内三河地方の大学とは初めての締結となります。

岡崎女子大学から、昨年度は1人、今年度は2人と本学教職大学院への進学実績はあったところですが、さらに今回の協定締結により、本学教職大学院へ進学を希望する岡崎女子大学の学生に対しての特別選抜の実施や本学が行う教職大学院の行事や取り組みなどに岡崎女子大学の学生が参加することができるようになります。

締結式は、本学野地恒有理事(教育・学生担当)・副学長から、協定締結の経緯や趣旨、連携内容などの概要説明があり、その後、両大学の学長による協定書および覚書への署名が行われました。

署名後、野田学長からは「小学校教員採用試験の全国平均倍率が過去最低の2.6倍となっている状況下であるからこそ、教員養成自体を高度化していく必要性を強く感じている。この協定により岡崎女子大学に入学した学生が教員免許を取得し、本学教職大学院に進学し、正に高度な教員になっていくという実績を今後重ねさせていきたいと思っている。今後は、このご縁をもとに、教職大学院に限らず、学部教育でも連携を深めることができると期待している」とのあいさつがありました。岡崎女子大学の林学長からは、「この協定の締結を大変うれしく思っている。大学院での学びと研究は教育実践力を一段と高度にすることのみならず、教育職のより深い魅力に気付き、その魅力を児童や保護者、地域の方々に感じ取っていただける教員になってくれることも期待している。連携協定の下、本学卒業生がますます子どもが好き、教育という営みに生きがいを感じる、そういった教員に育っていくことを心より願っている」との話があり、締結式を終えました。

両学長による記念撮影

両学長による記念撮影

(総務課 副課長 浅岡明美)

2021年12月6日・8日 機能強化経費「機能強化促進分等」に係る役員報告会を実施しました。

2021年12月14日

報告会の様子

報告会の様子

12月6日(月)・8日(水)に、機能強化経費「機能強化促進分等」に係る役員報告会を実施しました。第3期中期目標期間中(平成28年度~令和3年度)、各国立大学はそれぞれの方向性に沿って強みや特色をさらに発揮していくための取り組みを実施しています。機能強化経費はこれらの取り組みを重点支援するため国から交付される経費で、有識者の評価等に基づいて配分されたものです。本学では、「実践力を身につけ、現代的課題に対応した高度な教員の養成」「地域固有の教育課題への支援」「学び続ける教職員像を実現するための現職教員の再教育」の3つの戦略のもと、実践力育成科目開講や地域における科学・ものづくり教育の実施など、11の取り組みを実施してきました。

報告を受ける役員

報告を受ける役員

報告会では各取り組みのリーダーが、野田敦敬学長および4理事に対して、今年度の計画の進捗状況や予算の執行状況を説明しました。また、第3期の最終年度ということで、6年間を通した実績や目標達成状況についても報告されました。

コメントする野田敦敬学長

コメントする野田敦敬学長

このうち取り組み8「日本語指導プログラムの策定、実施、充実-外国人児童生徒学習支援プロジェクト-」は、本学が長年に渡って、力をいれて推進している外国人児童生徒支援の事業です。日本語学習の支援を必要とする外国人児童生徒が多い本地域特有の教育課題を解決するために、学生による日本語教室、ボランティア活動参加者の指導技術向上のプログラム作成、教材開発などを実施しています。報告会では、取り組みのリーダーである日本語教育講座の川口直巳准教授から、コロナ禍での実施となった今年度の活動について、オンライン説明会の実施で多くの意欲的な学生が集まったこと、この状況だからこそ、日本語支援のための学生の派遣を望む学校現場が多くあったことが報告されました。野田学長からは取り組みに対し、本学のキャッチフレーズである「地域から頼られる大学」「子どもの声が聞こえるキャンパス」を体現する取り組みであり、ぜひ継続してほしいとのコメントがありました。一方、外国人児童生徒の保護者の職場である企業からも支援を得られるよう働き掛けることや、オンライン説明会に来た学生を実際のボランティア活動につなげていくことの必要性が今後の課題として指摘されました。

- 関連リンク

機能強化経費

(財務課 副課長 古田紀子)

2021年11月29日~12月3日 令和3年度後期授業公開を実施しました。

2021年12月14日

11月29日(月)~12月3日(金)、令和3年度後期授業公開として、7つの対面型授業と2つのオンデマンド型授業で、授業公開を実施しました。

本学では、教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置として、中期計画【18】において、「第3期では、新たに設置した教職キャリアセンターのFD部門等が中心となって推進し、全教員が少なくとも年1回、他の教員の授業を参観し、授業方法についての研修会、ICT教育に関する研修会等に参加すること」を掲げており、教員の教育能力や指導能力の向上を図ることを目的として、前期・後期にそれぞれ1回ずつ、1週間の期間を設けて、学内の教職員が参観できる授業公開を実施しています。

今年度後期は、11月29日(月)から12月3日(金)に、7つの対面型授業と2つのオンデマンド型授業で、授業公開を実施し、のべ94人の教職員が参加しました。

対面型授業の授業公開では、通常の90分の授業を参観者が参観し、授業終了後に20分のディスカッションを実施しました。授業では、参観者が気付いたことをメモに取ったり、学生のグループディスカッションの様子を近くで見たりと熱心に参観し、授業後のディスカッションでは、参観者からの授業に関する感想や質問を教員同士で熱く語り合いました。

授業者の松井孝彦准教授(外国語教育講座)は授業公開を終え、「初等英語科教育法の授業を参観していただきました。学生は、前週にオンデマンドで小学校外国語活動および外国語の授業構成や指導技術に関する内容を知識として学び、今日の授業に参加をしています。今日の対面授業では、前週の復習をしながら、実際の小学校の教室で展開される授業場面においてどのように英語を用いて指導をすればよいかを学生に考えさせ、演習に取り組ませました。対面授業では、毎授業の最後に、短時間の模擬授業を全学生にさせ、その様子を録画させています。学生の中には、自分の模擬授業を動画で振り返り、改善を加えて再度録画をし直す者もいます。学生には、このような模擬授業体験を何度も通して指導力を高めていってもらうことを期待しています」と述べました。

また参観者からは「学生を半分にして、オンデマンドと演習を組み合わせるという方法が大変効果的であると感じました。"講義→手本→体験→課題→録画"の流れがスムーズで90分があっという間でした」「限られた時間内に分かりやすく解説するにはどうしたらよいか、どう話すとよいかを、学生それぞれが工夫していました」「教育政策や学校現場の課題について、多角的な視点から考えさせられる内容を扱っていたため、事務職員としても非常に勉強になりました」といった感想が聞かれました。今後もこのような取り組みを通して、より一層の授業改善を図っていきます。

情報教育講座 齋藤ひとみ准教授の

情報教育講座 齋藤ひとみ准教授の

授業・参観の様子

授業後のディスカッションの様子

授業後のディスカッションの様子

外国語教育講座 松井孝彦准教授の

外国語教育講座 松井孝彦准教授の

授業・参観の様子

授業後のディスカッションの様子

授業後のディスカッションの様子

日本語教育講座 川口直巳准教授の

日本語教育講座 川口直巳准教授の

授業・参観の様子

授業後のディスカッションの様子

授業後のディスカッションの様子

教育ガバナンス講座 風岡治教授の

教育ガバナンス講座 風岡治教授の

授業・参観の様子

授業後のディスカッションの様子

授業後のディスカッションの様子

学校教育講座 竹川慎哉准教授の

学校教育講座 竹川慎哉准教授の

授業・参観の様子

授業後のディスカッションの様子

授業後のディスカッションの様子

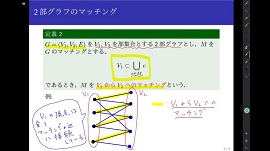

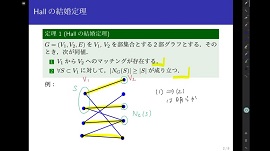

数学教育講座 野崎寛准教授の

数学教育講座 野崎寛准教授の

オンデマンド型授業より(映像のキャプチャー)

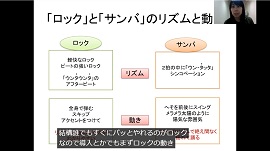

保健体育講座 成瀬麻美准教授の

保健体育講座 成瀬麻美准教授の

オンデマンド型授業より(映像のキャプチャー)

(教務企画課 教職キャリアセンター支援係)

2021年12月12日 かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会が開催されました。

2021年12月16日

12月12日(日)、愛知大学 名古屋キャンパス グローバルコンベンションホールにて、かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会2021が開催されました。「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」は、未来のあいちの担い手となる大学生が、グローバルな視点を持って継続的にエコアクションを実施することができるよう、2015年に愛知県が始めた事業であり、SDGs未来都市として愛知県が選定されて以降、SDGs活動の推進として積極的に取り組まれています。大学生が研究員として、パートナー企業から提示された環境面での課題について解決策を企業側に提案し、その成果を広くPRします。この成果会は、半年間にわたって大学生と企業とが協働しながら提案した課題解決策を成果として広く発表する会として行われました。

第7期目となる本年度は、個人部門と団体部門、計8つの企業によるチームが編成され、本学からは、個人参加として初等・社会選修2年の真砂晃希さんが「チームコメダ」に、大学団体参加として初等・理科選修3年の上野光さん、中等・理科専攻3年の清水咲良さん、初等・理科選修4年の田中瑞基さん、初等・音楽選修3年の日比野 愛生さん、初等・日本語教育選修4年の細見夏樹さんが「チーム中京テレビ」に参加しました。

「チームコメダ」で成果プレゼンを行う

「チームコメダ」で成果プレゼンを行う

真砂晃希さん

「チーム中京テレビ」による

「チーム中京テレビ」による

成果プレゼンテーション

研究生代表となった清水咲良さんと

研究生代表となった清水咲良さんと

大村秀章愛知県知事

「チームコメダ」では、「お客様がコメダでくつろぎながら、環境や社会に貢献できる商品やサービスを提案せよ」の課題に対して、「コメダで「脱プラ」ダ!」と題して、コメダだからこそできる、そしてお客様が無意識に環境に貢献できる企画、若者へのアプローチとして、「楽しい」「おしゃれ」といった要素を取り入れ、一人一人の意識改革と持続的な環境活動への参加を図る企画を提案しました。「チーム中京テレビ」では、「SDGsをテーマに、視聴者に訴えかけるネットと連動したテレビ番組を企画せよ」の課題に対して、「学校生活をアニメ化し、すべての人にSDGsを~学校はSDGs17のゴールすべてとつながっている~」と題して、学校生活での実話をアニメ化したテレビ番組をネットと連動することで、誰もが主体的に参加でき、SDGsを身近に感じてもらえる番組の企画を提案し、それぞれプレゼンテーションが行われました。それぞれの課題解決発表が行われた後、審査員による厳正な審査の結果、団体参加部門で「チーム中京テレビ」が最優秀賞を受賞、個人参加部門で「チームコメダ」がグッドアイデア賞をそれぞれ受賞しました。また、研究生代表として、清水さんが修了証を大村秀章愛知県知事から受け取りました。

今後、提案された課題解決策について、企業が実現させていくこととなっていきます。

今回の結果を受け、「チーム中京テレビ」は、1月7日(金)に本学で開催する学長懇話会第12回SDGsリレーシンポジウムに参加します。ぜひ、今後の彼らの活躍に注目してください。

最優秀賞を受賞した本学の学生メンバーによる「チーム中京テレビ」の記念撮影

最優秀賞を受賞した本学の学生メンバーによる「チーム中京テレビ」の記念撮影

(左から)清水咲良さん、上野光さん、田中瑞基さん、大村知事、日比野 愛生さん、細見夏樹さん

(地域連携センター 副センター長 大鹿聖公)

2021年12月12日 キッズスタッフ企画「あそびのプロジェクト」をサポート!

2021年12月17日

12月12日(日)、教育ガバナンス講座 水野貴宏非常勤講師による「社会教育実習Ⅱ」の授業の一環で、豊田市若林交流館で小学生対象事業「あそびのプロジェクト」を行いました。本学の学生6人が4日間小学5・6年生8人のキッズスタッフをサポートして企画・準備した「あそび」を、小学2年から6年生20人が体験しました。

豊田市若林交流館では、地域住民が講師をする体験授業や、本学の学生が企画するアクティビティを実施しています。今年の8月には「夏休み子ども対象事業『ミステリーツアー』」と題して学生が企画したアクティビティを開催し、地域の子どもたちとの交流や支援活動を行いました。今回は、子どもが企画した「あそび」を子どもが参加して遊ぶ中で、子どもの成長を学生が見守り支援するプロセス重視型事業として、初めて開催しました。

合計4回行われたキッズスタッフ会では、子どもたちがより良いものを作ろうと本気になって取り組んだ白熱の議論の結果、「人狼ゲーム」「宝さがし」「なぞとき脱出ゲーム&工作」を行うことが決まりました。当初の緊張が解れ自分の意見を主張できるように変化していく子どもの様子や、意見を合意形成してアイデアを絞り込んでいく過程、キッズスタッフ同士で協力する場面など多様な瞬間を子どもたちのそばで見ることができ、学生にとって学びとなる刺激的な時間を過ごすことができました。また、周りをうかがって譲り合ったり妥協し合ったりする傾向のある自分たち大学生の間ではなかなか見られない議論の様子であり、とても印象的でした。

今回の取り組みの中では、子どもたちにあれこれ言いたくなってしまい、「見守り支援すること」の難しさを感じましたが、慣れない中キッズスタッフ同士で声を掛け合って一生懸命運営している姿が素晴らしく、小学生の底力を感じました。最後に「参加者が楽しんでくれてうれしかった」というキッズスタッフの感想を聞いたとき、それをサポートする身として、私たち学生もうれしく本当に良かったと思いました。

キッズスタッフ会議

キッズスタッフ会議

あそびのアイデアの話し合い

宝さがしの宝を一緒に作成

宝さがしの宝を一緒に作成

「人狼ゲーム」進行をサポート

「人狼ゲーム」進行をサポート

なぞとき脱出ゲーム&工作の説明を聞く

なぞとき脱出ゲーム&工作の説明を聞く

キッズスタッフ

探した宝で作るクリスマスの工作をサポート

探した宝で作るクリスマスの工作をサポート

キッズスタッフと大学生

キッズスタッフと大学生

(教育支援専門職養成課程 教育ガバナンスコース2年 中原穂乃花)

2021年12月13日 「未来共創プラン」学生座談会を開催

2021年12月21日

この座談会は、毎年発行している高校生向けパンフレットの次年度号「大学案内2023」の巻頭特集ページに掲載するために企画されたものです。各学年から1人ずつ4人の学生が参加し、真島聖子准教授(大学改革担当学長補佐)の進行により行われました。

お互い初対面の参加学生たちは、始めは緊張の面持ちでしたが、座談会のスナップ写真を撮影する中で徐々に打ち解け、野田敦敬学長が激励に駆けつけたこともあり、和やかな雰囲気で座談会に臨みました。

座談会の様子と見守る野田敦敬学長

座談会の様子と見守る野田敦敬学長

パンフレット用にスナップ写真を撮影

パンフレット用にスナップ写真を撮影

座談会の冒頭では、真島准教授が、「未来共創プラン」について、学生からの質問や疑問を受けて詳しく解説。その後、真島准教授から提示されたテーマに沿って活発な意見交換が行われました。

「未来共創プラン」戦略①「子どもキャンパス」の企画で、小学生たちをキャンパスに迎える企画に参加した学生からは、その体験談や教育実習、学校体験活動との共通点や差異点について意見が出されました。また、教育ガバナンスコースの学生からは、愛知教育大学のインターンシップに参加した感想や、教育支援専門職として、教員を支えたり、教育環境の改善にかかわったりしたいという思いが語られました。

座談会の後半では、教職や教育支援専門職のそれぞれの魅力について語り合い、未来の教育の在り方に期待を寄せるとともに、教員と教育支援専門職で共により良い教育の未来を創るためには、学生のうちから一緒に学べる環境を創ることも大切なのでは、という問題提起がなされました。

真島准教授からは「学生たちの意見を聞くことができて有意義な座談会になった。学生にとっても異なる学年や課程の学生たちと話す機会が持てたことは貴重な経験となったのではないかと思う」との感想がありました。

この座談会の模様は、2022年6月発行の「大学案内2023」で紹介します。ご期待ください。

座談会メンバー

座談会メンバー

(前列)コーディネーター:大学改革担当学長補佐 真島聖子准教授、

(後列左から)初等教育教員養成課程保健体育選修4年 鈴木悠司さん、

初等教育教員養成課程生活科選修2年 石川詩織さん、

教育支援専門職養成課程教育ガバナンスコース3年 恩田澪さん、

学校教員養成課程義務教育専攻国語専修1年 田口かりんさん

(広報課 広報・渉外係 飯濱美樹)

2021年12月11日 本学附属高等学校の生徒が竹チップと竹炭の製作を体験

2021年12月23日

12月11日(土)、本学附属高等学校において、隣接する竹林から生徒たちが伐採した竹を、自然観察実習園の職員が破砕機で竹チップにし、その様子を高校教員と高校のサスティナ部の生徒たちが見守りました。また、同日、竹をいぶして竹炭を製作する体験も行いました。

自然観察実習園の職員から竹の伐採についての指導を受けた生徒たちが、事前に数日間かけ、竹を約150本切り出しました。破砕された竹チップは、この後、昆虫の生育観察や竹林の整備に使用する予定です。

大学の未来共創プランのビジョンである「愛知教育大学は、子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」を実現するため、今後の作業では、ビジョンの実現に向けた戦略の1つである「子どもキャンパスプロジェクト」の竹プロジェクトとの共同事業として、附属高等学校の生徒たちも積極的に参加していけたらと考えています。そのほか、将来的には、高校と実習園の竹林の通路を整備し、実習園での附属幼稚園児の芋掘りなどの交流時に活用することも考えています。

職員から破砕機の説明を受ける生徒たち

職員から破砕機の説明を受ける生徒たち

破砕機で竹チップを作る様子

破砕機で竹チップを作る様子

(附属学校課 高等学校事務係長 浅岡圭吾)

2021年11月29日 刈谷市プロジェクションマッピングのデザイン企画に協力

2021年12月23日

意見交換の様子

意見交換の様子

11月29日(月)、刈谷ハイウェイオアシスのプロジェクションマッピングのデザインに関する意見交換会が美術第一実習棟で行われ、大学生16人が学生ボランティアとして参加しました。

刈谷ハイウェイオアシスは、本学の近隣にあり、『遊園地などの入場者数ランキング』で、全国の上位にランキングされる施設です。刈谷市は、令和4年2月からの1カ月間、「市制施行70周年プラス1(ワン)事業」の一環として、同施設にてプロジェクションマッピングの実施を企画しています。

刈谷市役所職員からの説明を聞く学生

刈谷市役所職員からの説明を聞く学生

今回の意見交換会は、実行にあたっている刈谷市の若手プロジェクトメンバーが、より一層魅力的なコンテンツにするため本学の美術専攻の学生の意見を聞きたいと、以前から刈谷市とかかわりがあった美術教育講座の永江智尚准教授に依頼して実現しました。

当日は、永江准教授が見守る中、刈谷市職員の進行により、ディスカッションを行いました。学生からは、多世代の市民が楽しむことができるデザインや、最後まで飽きずに見ることができる工夫が必要ではないかといった課題と、解決のための具体的なアイデアについてたくさんの意見が出されました。終了間際には、デザイン案にとどまらず、企画についての斬新なアイデアが出されるなど、90分の終了時間まで活発な意見交換が行われました。

終了後、学生からは「学生が大きなプロジェクトにかかわる機会が少ないので、参加できてよかった」「見てくれる方に楽しんでもらえるものが出来上がってほしい」などの感想が聞かれ、学生の充実した様子がうかがわれました。また、永江准教授からは「思っていた以上に良い意見が出た」との話があり、それを受けて刈谷市からは「とても良い会になったのでなるべく多くの意見を反映していきたい」との感想が述べられました。

2月の開催が楽しみです。皆さんもぜひお出掛けください。

終了後インタビューに答える学生

終了後インタビューに答える学生

終了後インタビューに答える永江智尚准教授

終了後インタビューに答える永江智尚准教授

(地域連携課 副課長 島村瑞穂)

2021年12月14日~19日 写真サークルRAWが大学合同写真展に参加

2021年12月24日

ポスター

ポスター

12月14日(火)~12月19日(日)、名古屋市博物館ギャラリーにて「第19回東海地区大学写真部合同展」が行われ、本学の写真サークルRAW(ロー)が参加しました。合同展は本学写真サークルRAWを含む愛知県下10大学2校地の写真系団体が共同開催したもので、会場の名古屋市博物館ギャラリー(名古屋市瑞穂区)には、本学の学生など多くの来場者の方にお越しいただきました。

写真サークルRAWは2013年に創設されて今年で8年目となる、愛教大の中では比較的新しいサークルで、33人のメンバーが「写真で楽しむ」というテーマのもとに思い思いに活動しています。

RAWでは昨年来続いているコロナ禍を踏まえた新たな活動として、他大学の写真系団体との交流の強化を目指して活動してきました。その一つとして、今回で19回目となる合同展に今回から参加することとしました。

今回の合同展にRAWは大学別展示に20作品を出展し、合同作品にも写真を提供しました。ご来場の皆さまからは出展作品にコメントを多数いただきました。それを活動の励みに、今後も活動していこうと思います。これからも温かい目で見守ってくだされば幸いです。

会場の展示の様子

会場の展示の様子

(写真サークルRAW 学外連携担当 永用尚也)

2021年11月18日 大学祭ステージ代替企画を開催しました。

2021年12月24日

11月18日(木)、第52回大学祭実行委員会が講堂にて、「大学祭ステージ代替企画」を開催し、有志団体によるきらびやかなパフォーマンスが行われました。

この企画は新型コロナウイルス感染症の影響により、惜しくも中止の運びとなった大学祭当日に行われる予定であったステージ発表企画の代替として、無観客で有志団体によるパフォーマンスの収録・撮影を行い、後日大学祭ホームページに収録した動画を掲載するものです。

コロナ禍で学校行事が思うように開催されず、非日常の場をつくることも、思い出となるような出来事に遭遇することもかなわない中、実行委員として自分たちにできることはないかという考えのもと、代替措置の実施を決定しました。

当日には洗練されたバンド演奏や、磨き上げられたダンスが披露され、期待以上の出来の動画を撮ることができました。

コロナ禍で時間が制限された中、練習に取り組まれてきた演者の方々にこの場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうございました。

講堂でのステージ設営や動画作成など、大学祭実行委員会にとっても初めてだらけの企画でしたが、同時にとても有意義な経験となりました。今回の企画で得た気づきや反省点を踏まえ、次年度以降の大学祭に生かしていきたい所存です。

今回撮影された動画は第52回大学祭公式ホームページにて公開中です。ぜひこの機会にご覧になってください。

■出演した有志団体

macaron

macaron

PKスターストーム

PKスターストーム

やるしか!

やるしか!

豊胸事変

豊胸事変

カホシカ

カホシカ

(大学祭実行委員会 委員 吉田壮汰)

2021年11月27日・28日 およそ2年ぶりにスポーツの祭典を開催!

2021年12月24日

11月27日(土)・28日(日)に「第52回スポーツの祭典」を開催しました。学部生はもちろん大学院生も学生最後の思い出作りをということでたくさんの方の参加がありました。

今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため応援を禁止し、競技を行っていない時間にはマスクをするなど制限が多い中での開催でしたが、正々堂々白熱した闘いが繰り広げられ大変盛り上がりました。学生が楽しむ姿が多く見られ、コロナ禍で日常生活やイベントの制限の影響を受けてきた中で、久しぶりに学生の笑い声が響く吉日となりました。

■大学祭実行委員会屋外スポーツ担当 安堂 容平さん (1年)のコメント

「2年近く開催することがかなわなかったスポーツの祭典をようやく開催できたこと、大変うれしく思います。スポーツの祭典開催に際し、競技に参加していただいた皆さま、さまざまな問題を一緒に解決してくださった学生支援課をはじめとする学校職員の皆さま、お手伝いいただいた子どもまつり実行委員会の皆さまには誠に感謝しております。天候に恵まれた二日間。冬の寒さに負けぬ熱い戦い。中には優勝、準優勝、3位のチームが最後の最後まで競り合った競技もありました。私たちも胸が熱くなる、そんなスポーツの祭典になりました。来年度以降のスポーツの祭典も楽しみにしていてください」

バトミントン競技

バトミントン競技

野球競技

野球競技

バレーボール競技

バレーボール競技

卓球競技

卓球競技

美術科3年生による販売(中止になった大学祭で

美術科3年生による販売(中止になった大学祭で

行う予定だった物販を行いました)

(大学祭実行委員会 委員 別所まなみ・安堂容平)

2021年12月11日 外国人児童生徒支援リソースルーム講演会「多文化共生社会を支えるために ~『知る』ことから未来につなげよう~」をオンライン開催

2021年12月27日

あいさつをする野田敦敬学長

あいさつをする野田敦敬学長

12月11日(土)、外国人児童生徒支援リソースルーム講演会「多文化社会を支えるために ~『知る』ことから未来につなげよう~」をオンライン開催し、教育関係者、本学教職員および学生など約60人の参加がありました。

会に先立ち、野田敦敬学長から「増え続ける外国人児童生徒に対する支援の問題は全県に広がっており、本学では平成29年度より全学必修の教養科目として2年生を対象に外国人児童生徒支援教育の科目を開講し、教員および教育を支える専門職として社会に出たときに役立ててほしいと考えています。本講演会が参加者の皆さんにとって充実した時間になることを願っています」とあいさつがありました。

講演を行う宇都宮大学の田巻松雄教授

講演を行う宇都宮大学の田巻松雄教授

第1部では、宇都宮大学国際学部教授 田巻松雄氏より「多様な学びの場を地域で支える ~夜間中学、定時制、大学~」をテーマにご講演いただきました。講演後、ブレイクアウトルームを使った参加者によるグループディスカッションを行い、ご講演内容の感想を共有し、自分以外の人の感じ方やとらえ方を「知る」機会としました。

第2部では、学校教員養成課程 義務教育専攻 社会専修の伊庭太一郎さん、元外国人児童生徒支援リソースルーム研究補佐員で現在、(株)愛知福祉サービスセンター 放課後等デイサービス勤務の鈴木絵莉さん、本学卒業生で現在、豊川市立国府小学校教員の武藤理奈さん、(株)NTTデータ 第二事業部の星野義喜さんの4人の発表者に、外国人児童生徒支援リソースルームの活動を通じて、外国人児童生徒について「知る」という一歩を踏み出した経験が、社会に出て自分の中でどのような意識や行動につながっているのかについてお話ししていただきました。

学校教員養成課程 義務教育専攻 社会専修の

学校教員養成課程 義務教育専攻 社会専修の

伊庭太一郎さんの発表の様子

豊川市立国府小学校教員の武藤理奈さんの

豊川市立国府小学校教員の武藤理奈さんの

発表の様子

(株)NTTデータ 第二事業部の星野義喜さんの

(株)NTTデータ 第二事業部の星野義喜さんの

発表の様子

閉会のあいさつをする日本語教育支援センターの

閉会のあいさつをする日本語教育支援センターの

杉浦慶一郎センター長

最後に、日本語教育支援センターの杉浦慶一郎センター長から閉会のあいさつがあり、講演会を終えました。

参加者からは、「教育の機会が保障される世の中につなげていくためには、『知る』『寄り添う』ことが必要で、多文化共生社会に必要な意識なんだと感じた」「最近気になっていた児童生徒の学びなおしの機会について専門的な意見や、愛教大生・卒業生の活躍の様子、経験を生かした社会への還元について話が聞けたことが新鮮だった」などの感想があり、実り多い講演会となりました。

(外国人児童生徒支援リソースルーム 西山幸子)

2021年12月12日 「第45回冬の子どもまつり」を開催しました。

2021年12月28日

子どもの読書応援団体よみっこによる

子どもの読書応援団体よみっこによる

「冬の読み聞かせ会」(214教室)

12月12日(日)に「第45回冬の子どもまつり」を本学キャンパスで開催し、近隣の地域の子どもたちと学生で賑わいました。

当日は天候にも恵まれ、実行委員会や他の学生団体の企画、地域の団体の企画を、来場した学生や子どもたちが笑顔で回る姿や、楽しむ姿を見ることができました。

会場となった第一共通棟には、実行委員会学生が手作りした飾りが壁や廊下のいたるところに飾ってあり、最後に持って帰ってもよいことを伝えると、多くの飾りを腕いっぱいに抱え、笑顔を浮かべる子どもたちの姿が見られ、大変微笑ましいものでした。この飾りの持ち帰りは例年子どもたちに大好評です。

■第53回子どもまつり実行委員会 委員長 鷹見洸平さんのコメント

12月12日の「第45回冬の子どもまつり」には、約250人の子どもたちが参加してくれました。参加していただいた方は楽しんでいただけましたか?

5月に次回の「第53回子どもまつり」が開催されます。次回は今回以上にパワーアップしたものになります!ぜひお越しください!

多くの学生と子どもたちの参加を委員一同心よりお待ちしております!!

愛知大学による「Aivoバルーンアート」(309教室)

愛知大学による「Aivoバルーンアート」(309教室)

飾りのお持ち帰りを楽しむ子どもたちと学生

飾りのお持ち帰りを楽しむ子どもたちと学生

実行委員運営企画「POKEKOMA2021」を楽しむ子どもたち(210,211教室)

実行委員運営企画「POKEKOMA2021」を楽しむ子どもたち(210,211教室)

(第53回子どもまつり実行委員会 委員長 鷹見洸平)

2021年12月 本学初!ネーミングライツ事業契約を3者と締結し、ネーミングライツ記念式典を開催

2021年12月28日

12月6日(月)、8日(水)、16日(木)に附属図書館においてネーミングライツ記念式典を開催しました。ネーミングライツ事業制度は本学が所有する資産等の有効活用を通じて、事業者等との連携の機会を拡大するとともに、新たな財源の確保により教育研究環境を向上させることを目的として令和3年7月に導入し、9月28日(火)から附属図書館内のスペースを対象に公募を開始しました。

本学初となるネーミングライツ事業として選定された大日本図書株式会社、東京書籍株式会社および日本文教出版株式会社の3者とライセンス契約を締結し、本学附属図書館の模擬授業ルームを「EDU-LABO大日本図書」、ラーニングコモンズを「東京書籍 Edu Studio」、アイ♡スペースを「日本文教出版 Atelier Nichibun」としてスタートしました。これを記念してスペースごとに記念式典を執り行い、本学からは野田敦敬学長と関係理事が出席しました。

テープカットの様子(大日本図書株式会社)

テープカットの様子(大日本図書株式会社)

12月6日(月)には模擬授業ルームで、大日本図書株式会社岩野好高常務取締役らを来賓として記念式典が開催されました。岩野取締役からは「教育に関する研究室・実験室というイメージを親しみやすく表し、気軽に研究に没頭できるようにと願いを込めました」とあいさつがあり、「EDU-LABO 大日本図書」と命名されました。

テープカットの様子(東京書籍株式会社)

テープカットの様子(東京書籍株式会社)

続いて12月8日(水)に、ラーニングコモンズで東京書籍株式会社渡辺能理夫代表取締役社長らを来賓として記念式典が開催されました。渡辺社長からは、「主体的な学びに取り組む場にふさわしく、多くの学生に親しまれることを願っています」とあいさつがあり、「東京書籍 Edu Studio」と命名されました。

テープカットの様子(日本文教出版株式会社)

テープカットの様子(日本文教出版株式会社)

そして12月16日(木)には、アイ♡スペースで日本文教出版株式会社佐々木秀樹代表取締役社長らを来賓として記念式典が開催されました。佐々木社長からは、「これから教育界で活躍する愛教大生にとって、授業実習や教育研究発表を通じて学びを深める『授業づくりのAtelier(工房)』のような場所になってほしいという願いを込めました」とあいさつがあり、「日本文教出版 Atelier Nichibun」と命名されました。

式典終了後には、命名した施設の入り口や窓ガラスなどに設置された愛称のサインを囲んで記念写真撮影が行われました。今回のライセンス契約締結により、デジタル教科書の体験コーナーや参考資料コーナーが開設され、教師を目指す学生にとって実践力を高めるとともに、最新の教育情報に触れる機会が増えることになります。命名期間はいずれも令和3年12月1日~令和6年11月30日までで、新しい愛称が多くの皆様に親しんでいただけるよう努めてまいります。

【野田敦敬学長のコメント】

「本学初となるネーミングライツに複数の教科書会社から応募があったことを本当にうれしく思います。ネーミングライツ事業と並行して、『教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業』などの関連で、本学と包括連携協定を結ぶ教育関係企業等も増えてきており、産官学連携の場をさらに拡大し、より質の高い教員および教育を支える専門職の養成をしていきたいと考えています」

(施設課 副課長 鈴木緑恵)

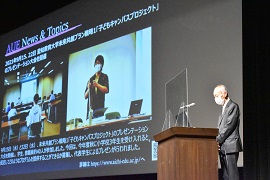

2021年12月8日 全学FD講演会『1人1台時代の情報モラル教育 ~デジタル・シティズンシップの育成に向けて~』を開催

2021年12月28日

12月8日(水)に、本学の「教師の養成、採用、研修に関する一体的改革推進事業」の一環として、全学FD講演会『1人1台時代の情報モラル教育 ~デジタル・シティズンシップの育成に向けて~』を開催しました。本講演会は、GIGAスクール構想のもと、小中学校の児童生徒が1人1台端末を持ち、デジタル技術を積極的に利用し、社会とかかわり、自己を表現する能力が求められるデジタル社会で生きていくために、「デジタル・シティズンシップとは何か、デジタル・シティズンシップをどう指導していけばよいのかを学び、1人1台時代における新しい情報モラル教育の在り方について考えること」を目的として、対面およびオンラインによるハイブリッド方式で開催しました。当日は、本学の教職員のみならず、愛知県内教育委員会等教育関係者、連携先の大学、企業などから計125人が参加しました。

開会あいさつをする野田敦敬学長

開会あいさつをする野田敦敬学長

最初に、野田敦敬学長による開会のあいさつが行われ、本事業の取り組みや、本講演会が10月に実施した「教員のICT活用指導力に関する全学FD講演会」に続く第二弾としての開催であることについての説明と、2人の講師の先生方の紹介がありました。

次に、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの豊福晋平准教授・主幹研究員が、「デジタル・シティズンシップとは ~GIGAスクール構想とデジタル・シティズンシップについて~」をテーマに基調講演を行いました。豊福先生からは、デジタルトランスフォーメーションでは、「デジタル技術の活用で既存のモデルを再定義し、革新と新しい価値の創出(デジタライゼーション)」が行われることが求められており、教育においてデジタライゼーションが起こると、新しい学校教育モデルが教育活動全体に覆いかぶさるような形で適用されるとの説明がありました。また、工業社会から情報社会への転換点にある公教育において、ICTの利用頻度・時間・用途の拡大には、学習者中心の文具的な活用と日常のデジタル化が鍵であること、日常のネット利用を前提にして子どもの自立と参加と問題解決を促すことがデジタル・シティズンシップであること、デジタル・シティズンシップの実装は学級指導のレベルで取り組まないとうまくいかないことなどについてお話がありました。

続いて、名古屋市立白水小学校の林一真教諭が、「教育現場におけるデジタル・シティズンシップの可能性」をテーマに基調講演を行いました。林先生からは、今までの学校現場で行われていた情報モラル教育では、実際にトラブルが起きたときに外面からの予防で子どもたちを抑えているような、規制の色合いが濃くなってしまった状況があったことについて説明がありました。しかし、児童生徒を取り巻くGIGAスクール構想による1人1台端末の環境の変化においては、これからのデジタル社会を生きる児童生徒が、端末やネット環境を自身や社会のために活用できる善き使い手となれるように、市民として生きる権利のひとつとしてデジタル・シティズンシップを育む必要があることが示されました。これを踏まえて、授業の中でタブレットの良さを生かすためにどのように活用していくとよいか、自分なりの約束を考えることができるようにするなど、一方的な押しつけではなく、子どもたち自らがどう打開していくかということを行わせるような具体的な授業実践例や、係活動等を含めた学校生活全般に渡る子どもたちとのかかわり方など、デジタル・シティズンシップの子どもたちへの実際の指導方法についてお話がありました。「幅」には「制約の中で自由にできるゆとり」という意味があり、学校運営、学級運営、授業づくりの中で、先生が見守りながら子どもたちに自由度を与え幅を持たせると「福」が生まれ、子どもたちも幸せになり、先生も余計な指導はいらず幸せになるというお話が大変印象的でした。

ICTの活用とデジタル・シティズンシップについて

ICTの活用とデジタル・シティズンシップについて

説明する豊福晋平准教授・主幹研究員

デジタル・シティズンシップの指導事例について

デジタル・シティズンシップの指導事例について

説明する林一真教諭

最後に、杉浦慶一郎理事(連携・附属学校担当)による閉会のあいさつが行われ、「自立と課題解決を促すような教育を、私たちが取り組んでいかないといけないということを改めて感じました」との感想が述べられました。

説明を聞く参加者

説明を聞く参加者

終了後の参加者からのアンケートでは、「豊福先生のお話はチャレンジングで、林先生のお話は説得力にあふれていました。またぜひお話をお聞きしたいです」、「教育現場において、デジタル環境の整備やデジタル教材を活用しての教育の有効性や価値、そして将来、社会に出ていく子どもたちへの教育に教育機関はどう取り組んでいくべきかについて、非常に明快で分かりやすい説明を聞かせていただきました」、「GIGAスクール構想のもと、1人1台端末を具体的にはどう活用するかが各人に任されている状況にあって、理論だけでなく現場の実践も交えた内容でとても参考になりました」などの感想が学内外から寄せられ、デジタル・シティズンシップについて、大いに理解を深める機会となりました。

(教務企画課 教職キャリアセンター支援係長 佐藤将司)

ここでコンテンツ終わりです。