ここからコンテンツです。

News & Topics:2024年12月掲載分

- 2024年11月21日 令和6年度総合防災・防火訓練を実施

- 2024年10月26日・27日 全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」水泳の部で、附属特別支援学校中学部生徒が1位を獲得しました。

- 2024年11月14日 「令和6年度愛知教育大学永年勤続者表彰式」を行いました。

- 2024年11月17日 「教職大学院フォローアップ研修会」を開催しました。

- 2024年11月23日 「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」を開催しました。

- 2024年11月12日 附属特別支援学校高等部でプログラミング授業を実施

- 2024年11月17日 第9回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

- 2024年10月16日 日本大学理工学部建築学科・田嶋和樹教授へオンラインでインタビュー

- 2024年10月31日 読売新聞主催「第74回全国小・中学校作文コンクール」都道府県審査で最優秀賞

- 2024年11月10日 「世界青少年『志』プレゼンテーション大会」最優秀賞

- 2024年11月13日 学生ドキュメント動画2024の制作のため、特別支援学校教諭二種免許状の取得プログラムの学生による座談会を開催しました。

- 2024年11月23日(土・祝) 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」を開催

- 2024年12月3日 令和6年度第3回スクールリーダー研修会を開催しました。

- 2024年11月27日 教学マネジメントに関するFD研修会「学修成果をどのように授業改善・カリキュラム改善に結びつけるか」を開催

- 2024年12月2日~6日 男女共同参画推進オフィス主催「ライフ&ワークカフェ」を開催

- 2024年12月2日 学生広報スタッフの任命式を行いました

- 2024年11月23日 第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」でプログラム「今日から君もこども救命士!」を実施

- 「高校生とともに教師の魅力を考えるフェスタ2024」を開催中

- 2024年12月4日 教育臨床カフェを開催

- 2024年11月30日、12月1日 「2024年度秋の祭典」を開催しました。

- 2024年12月2日 本学附属特別支援学校中学部が本学を訪問しました。

- 2024年12月7日、8日 「第20回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」の「聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト2024」において、てくてくが大賞を受賞しました!

- 2024年12月14日 天文台一般公開「ブラックホールが見えた!?」を開催しました

- 「三河プログラミング大会U12・U18」にたくさんの作品応募がありました

- 2024年12月21日 シンポジウム「地域社会と共に創る防災学習とまちづくり-レジリエント社会の実現を目指して-」を開催

- 2024年12月21日 「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」講座3・講座4を開催しました。

- 2024年12月24日 可児市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

2024年11月21日 令和6年度総合防災・防火訓練を実施

2024年12月 2日

11月21日(木)に令和6年度総合防災・防火訓練を実施し、学生、教職員合わせて約750人が参加しました。

午後3時45分に南海トラフ地震が発生したとの想定で、非常災害対策本部を設置し、野田敦敬学長から非常災害対策本部員に対して「各自万全の体制で対応せよ」と指示があり、訓練開始となりました。

同時に、学内で講義を受けていた学生に対する避難指示の放送が流れ、591人の学生がAUEスクエアに避難しました。授業担当教員による避難状況の確認と報告後、防災・防火委員会副委員長の伊藤貴啓理事の宣言により、学生の避難訓練は終了しました。

事務職員が組織する自衛消防隊による防災・防火訓練では、各班長の指示により、班員たちは真剣な表情で、学生の避難誘導、屋内消火栓による初期消火や負傷者の救出救護などの訓練に取り組みました。また、安否確認システムを利用して「訓練用安否確認メール」を登録者に送信し、学生・教職員の安否確認を行う訓練も実施しました。

最後に野田学長から「速やかに避難することができ、大変良かったです。いろいろな課題もあったと思いますので、いざというときに備えていきたいと思います」との講評があり、全訓練は終了しました。

今回の訓練を通して、学生・教職員一人一人が、常日ごろから災害に備えることの重要性を再認識することができました。今後も今回得られた教訓を生かした防災訓練を実施し、防災意識を高めてまいります。

避難する学生

避難する学生

野田敦敬学長による講評

野田敦敬学長による講評

(総務課 危機管理係)

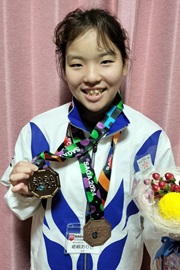

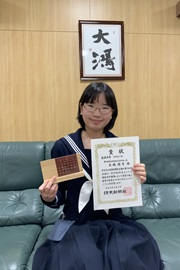

2024年10月26日・27日 全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」水泳の部で、附属特別支援学校中学部生徒が1位を獲得しました。

2024年12月 2日

記念撮影に応じる

記念撮影に応じる

嵯峨ありさ選手

10月26日(土)から佐賀県で行われた第23回全国障害者スポーツ大会「SAGA2024」に、嵯峨ありささん(附属特別支援学校 中学部2年生)が愛知県選手団116人の一員として、少年女子25m背泳ぎと少年女子25m自由形に出場しました。背泳ぎでは見事に1位を獲得、自由形でも3位に入賞する素晴らしい成績を収めることができました。嵯峨さんは、「これからも頑張ります」と、今後の抱負を述べました。

(愛知教育大学附属特別支援学校 教諭 稲吉一志)

2024年11月14日 「令和6年度愛知教育大学永年勤続者表彰式」を行いました。

2024年12月 4日

野田敦敬学長から永年勤続者に

野田敦敬学長から永年勤続者に

感謝状等が贈られた

11月14日(木)、本学第五会議室にて、令和6年度愛知教育大学永年勤続者表彰式を行いました。今年度対象者のうち7人が表彰式に出席し、一人一人に感謝状および記念品が贈呈されました。

謝辞を述べる北村一浩教授

謝辞を述べる北村一浩教授

野田敦敬学長から、これまでの功績に対する感謝と今後の活躍への期待を込めたお祝いの言葉が贈られました。これを受け、表彰対象者を代表して北村一浩教授から表彰に対するお礼と感謝とともに、「これまで失敗や苦労も多くありましたが、仕事を続けられたのはさまざまな方の支えがあったからです。今後も仕事に尽力していきたいと思います」と謝辞が述べられました。

永年勤続者表彰式後の記念撮影

永年勤続者表彰式後の記念撮影

(人事労務課 労務・福祉係員 安田和代)

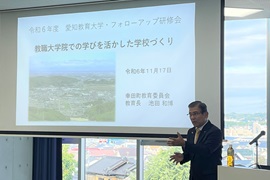

2024年11月17日 「教職大学院フォローアップ研修会」を開催しました。

2024年12月 5日

11月17日(日)本学教育未来館多目的ホールで、ホームカミングデー「学びの交流会」の一環として、「教職大学院フォローアップ研修会」を開催しました。本研修会は、本学教職大学院修了生や県内外教職員を対象とするもので、時代の変化に対応する新しい教師の在り方、学校に期待される新しい役割等を学び、教職大学院修了後のより豊かな資質向上を図ることと、ミドルリーダー・若手教員のリーダーとしての、職場における実践・経験の交流を通じて、教育実践・学校づくり実践のさらなる発展に生かすことを目的として開催され、本学教職大学院修了生や教職員を中心に15人が参加しました。

野田敦敬学長による開会あいさつの後、第一部として、平成26年度に本学教職大学院を修了し、現在は幸田町教育委員会教育長としてお務めの池田和博氏から、「教職大学院での学びを活かした学校づくり」と題して、基調講演を行っていただきました。

開会のあいさつをする野田敦敬学長

開会のあいさつをする野田敦敬学長

教職大学院の学びについて語る池田和博教育長

教職大学院の学びについて語る池田和博教育長

池田様から、教職大学院在学中に行った教育研究実践の経験と、その経験を基にした校長・教育長としての取り組みや、教員にとっての教職大学院の学びについてご講演いただき、締めくくりには、「教職大学院で学んだことを教育現場に還元し、一人一人が学校づくりの有力な一員に、そして地域の教育をリードできるスクールリーダーになってほしい」、「教師の仕事は子どもたちの夢を応援することである」とのお言葉を賜りました。講演後、参加者からは取り組みについて熱心に質問がありました。

ラウンドテーブルの様子

ラウンドテーブルの様子

第二部では、授業づくりと学級経営のテーマに分かれてラウンドテーブルを行いました。修了年度は異なりますが、自身の勤務校での取り組みを紹介したり、自身の教師としての悩みについてアドバイスを求めたりと、修了生同士、和気あいあいとした雰囲気の中で交流を行いました。

最後に、松井孝彦教授から閉会のあいさつがあり、会を閉じました。

本学教職大学院は、これからも修了生の皆様を支援してまいります。

(教務企画課 大学院係 内田陽介)

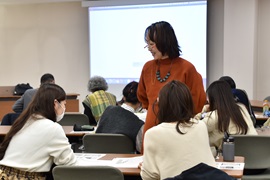

2024年11月23日 「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」を開催しました。

2024年12月 5日

講義の様子

講義の様子

11月23日(土)、愛知教育大学で日本語教育支援センター「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」の講座1、講座2を開催しました。この講座は講師の助言を受けながら実際にワークをすることで実践力を高める少人数ワークショップで、全国から21人の参加者がありました。

講座1の「やってみよう! DLA(※1)」は大阪大学の櫻井千穂先生が講師を務めました。櫻井先生は、日本語指導においては、子どもを表面的に見るのではなく、持っているものを出せるように工夫する指導が大切であること、日本語だけでなく、子どもの概念や考える力を育てていくことが必要であり、そのためにDLAが重要であると説明されました。受講生は動画を見て、評価の枠組みに沿って、実際に子どものことばの力の判定を行いました。

櫻井千穂先生

櫻井千穂先生

相談しながら判定のワーク行う受講生

相談しながら判定のワーク行う受講生

講座2の「在籍学級の学びにつながる日本語指導--『トピック型JSL(※2)カリキュラム』の授業づくり--」は京都市教育委員会の大菅佐妃子先生が講師を務めました。大菅先生は各教科に共通の基本的な活動に参加する力を育成するトピック型JSLカリキュラムについて説明し、学び応えのあるものとするためのポイントを説明されました。受講生はグループに分かれてトピック型JSLカリキュラムの授業案を作成し、発表を行いました。

大菅佐妃子先生

大菅佐妃子先生

授業案作成のグループワーク

授業案作成のグループワーク

受講生は楽しく熱心にワークに取り組み「ワークショップ形式なのは良かった」という声が聞かれました。実技を体験するとともに、新たな人的ネットワークを構築する有意義な機会となったワークショップでした。

(※1)

対話型アセスメント(DLA(Dialogic Language Assessment))...日常会話はできるが、教科学習に困難を感じている児童生徒を対象に開発された、言語能力測定ツールです。紙や鉛筆による、いわゆるペーパー・テストでは測れない文化的・言語的多様な背景を持つ年少者の言語能力を対話を通して測る支援付き評価法です。

(※2)

JSL(Japanese as a second language)...第2言語としての日本語の意味。

(地域連携課長 古田紀子)

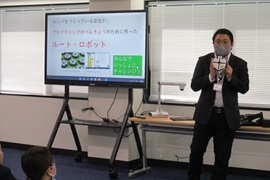

2024年11月12日 附属特別支援学校高等部でプログラミング授業を実施

2024年12月 9日

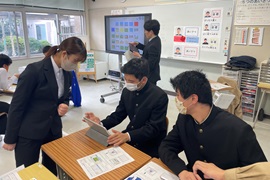

2024年11月12日に教職キャリアセンターICT活用等普及推進統括部門の学生ICT支援員、高須 慈さん、と小倉靖範准教授(特別支援教育講座)、中池竜一准教授(教職キャリアセンター)、特別支援教育専攻の学生2人が愛知教育大学附属特別支援学校でプログラミング授業を行いました。

本授業は、「三河プログラミング大会U12・U18」(初開催)を三河プログラミング大会実行委員会、愛知教育大学地域連携センター主催で開催することに伴い、附属特別支援学校向けに行ったものです。

90分の授業では、高等部2年生9人がScratchJr(スクラッチ・ジュニア)について説明を聞いた後、プログラミングで動くゲームや物語を自由に作りました。参加した生徒は、プロックを組み合わせてプログラミングし、キャラクターを動かしたり、色を変えたり、自分で描いたり、セリフをしゃべらせたりなどの工夫を重ねて、さまざまな作品を作り上げました。プログラミング体験を通じて、生徒は世界に一つだけのオリジナル作品を作り上げていました。

講師が使い方の説明をしている様子

講師が使い方の説明をしている様子

生徒が自分のタブレットで作品制作している様子

生徒が自分のタブレットで作品制作している様子

学生ICT支援員に聞きながら体験している様子

学生ICT支援員に聞きながら体験している様子

調べながら各自体験している様子

調べながら各自体験している様子

【参加した学生の感想】

・高須 慈さん(学校教員養成課程 義務教育専攻 ICT活用支援専修 4年)

今回の授業を通じて、特別支援学級におけるプログラミング学習の可能性について考えることができました。自分の思い思いのキャラクターを作って動かす中で子どもたちの好きなキャラクターへの愛や思いを感じることができました。

・服部 倖果さん(学校教員養成課程 特別支援教育専攻 4年)

生徒たちの楽しそうな様子がうかがえ、私自身も勉強になりとても良い機会でした。 仕組みの理解が難しい部分もあったと思いますが、覚えた操作は楽しんで何度も行っている様子が見られ、繰り返し学習すればできることが広がり、さらに楽しめるようになるだろうと感じました。

・浦 愛彩さん(学校教員養成課程 特別支援教育専攻 4年)

生徒の皆さんが、目的意識をもって熱心にプログラムを組んでいる姿が印象的でした。魅力的な作品づくりに立ち会う中で、私自身もプログラミングへの理解を深めることができました。

【参考】

(教職キャリアセンター ICT活用等普及推進統括部門 中池竜一)

(義務教育専攻 ICT活用支援専修4年 高須慈)

2024年11月17日 第9回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

2024年12月 9日

11月17日(日)に第9回目となる「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催しました。

ホームカミングデーは本学の卒業生等が一堂に会し、本学との親睦・連携深めるとともに、学び直しの場として、さらなる成長の機会となることを目的として開催されるイベントです。今年度は本部棟3階第一会議室で行う「全体会」と、講座ごとに交流を行う「学びの交流会」を実施しました。

当日は卒業生、在学生、元本学教職員、本学教職員、一般の方など、延べ719人の参加がありました。

報告をする野田敦敬学長

報告をする野田敦敬学長

「全体会」には77人が参加し、まず初めに「大学近況報告と未来共創プラン」と題して、野田敦敬学長から令和5年度3月卒業者の教員就職者数が全国1位となったことについて報告があり、続いて、本学の中長期ビジョンとして策定した「未来共創プラン」の概要について説明がありました。その後、近況報告として教育委員会や企業との連携や、本学在学生および卒業生の最近の活躍が紹介されました。

次に、真島聖子学長補佐(未来共創プラン担当)から、未来共創プランが目指す未来について説明があり、続いて、教育実習の不安を共有し子どもと触れ合う場の設定に焦点を当てた、未来共創プランから授業を創る取り組みについて説明がありました。 最後に、昨年度実施した愛知教育大学創基150周年記念事業の一部を動画で振り返り、全体会は終了しました。

学びの交流会の様子

学びの交流会の様子

在学生と卒業生が共に学び交流する「学びの交流会」では、大学教員が中心となり18講座が教科研究会や交流会等を開催し、オンラインでの参加も含め642人が参加しました。終了後のアンケートでは、「現場の先生方の生の意見を聞くことができ、教職のやりがいや苦労を知ることができた。 また大学での学びのありがたみを感じることができた」「大学時代や教員になってからもお世話になった先生方とかかわることができ、大変うれしかった」という意見も聞かれ、有意義な交流の場となりました。

(総務課 総務係 河合 光)

2024年10月16日 日本大学理工学部建築学科・田嶋和樹教授へオンラインでインタビュー

2024年12月11日

10月16日(水)、附属名古屋中学校2年C組では、学校祭の探究学習において「建築」をテーマに追究しました。その探究の過程で、生徒が、専門家である日本大学理工学部建築学科の田嶋和樹教授にメールで質問させていただいたところ、快く承諾していただき、オンラインでご教授いただきました。生徒の質問に対して、田嶋教授は、建築学において本質的であり、とてもレベルの高い質問であると驚かれていました。田嶋教授より熱心にご教授いただき、「建築」の魅力についても感じながら、見識を広めることができました。 学校祭当日は、田嶋教授から学んだこともブースで紹介し、何百人もの参観者へ発表することができました。

オンラインで学ぶ様子

オンラインで学ぶ様子

田嶋和樹教授と2C生徒

田嶋和樹教授と2C生徒

(附属名古屋中学校 主幹教諭 佐野 嘉昭)

2024年10月31日 読売新聞主催「第74回全国小・中学校作文コンクール」都道府県審査で最優秀賞

2024年12月11日

賞状を手にする長縄優月さん

賞状を手にする長縄優月さん

10月31日(木)、附属名古屋中学校3年生の長縄優月さんが、読売新聞主催の「第74回全国小・中学校作文コンクール」に応募し、都道府県審査において最優秀賞を受賞しました。作品「ゆめは白日にとけて」には、戦争というテーマを背景に、命のはかなさや人々が経験する苦難がリアルに描写されており、若い世代にも共感しやすい視点で書かれています。 浜辺で倒れ込み、白昼夢を見るように、これまでの人生を振り返る主人公。そんな主人公の行く末は「ああ、このままぼんやり眺めていると、いつかあの中に溶けてしまいそうです」と暗示して結ばれます。この作品に興味を持った方は、ぜひ下記のリンクよりご一読ください。

【長縄優月さんからのメッセージ】

地球を滅ぼしかねない隕石の軌道をほんのちょっとだけ変えること。それが、小説を書くことで達成したい私の夢です。曽祖父や戦争を経験した方々の話を聞き、私は、戦争の「歴史」だけでなく、感情や思いも継承していきたいと考え、この物語を書こうと思い立ちました。戦争の悲しみに実感が湧くように、「彼」の喜びや悲しみに共感しながら読める物語にしようと努めました。この物語を通して、誰かに少しでも影響を与えられたならば、私の夢も「彼」の夢も一歩前進した気がします。

(附属名古屋中学校 主幹教諭 佐野 嘉昭)

2024年11月10日 「世界青少年『志』プレゼンテーション大会」最優秀賞

2024年12月11日

審査員の方と並ぶ近藤にこるさん

審査員の方と並ぶ近藤にこるさん

11月10日(日)、附属名古屋中学校2年生であり、中学生起業家でもある近藤にこるさんが「世界青少年『志』プレゼンテーション大会」に出場し、最優秀賞を受賞しました。プレゼンでは、中学校の総合的な学習の時間で行った起業体験プログラムや、起業部(2024年2月に設立)での生成AI EXPOの活動を通じて、起業に至ったきっかけやこれまでの取り組み、そして今後の展望を語りました。その中で、「世界中の人々が世の中の進化を楽しめるように、次世代の仲間と共にAI時代の教育を創る!」という「志」を明確にし、その思いを世界に向けて発信しました。

プレゼンする近藤さん

プレゼンする近藤さん

【近藤にこるさんからのメッセージ】

私は「AI時代の教育を創る!」というビジョンを掲げ、2024年7月に「EdFusion」を創業しました。AIが進化する中、教育も進化が必要です。AI時代では「経験した人にしか分からない」学びが増えます。AIを学ぶだけでなく、自ら行動する力も重要です。そして、AIは人間の可能性を引き出す最高のパートナーとなります。その力を活用し、AI時代を楽しむために今後も挑戦していきます!

(附属名古屋中学校 主幹教諭 佐野 嘉昭)

2024年11月13日 学生ドキュメント動画2024の制作のため、特別支援学校教諭二種免許状の取得プログラムの学生による座談会を開催しました。

2024年12月11日

11月13日(水) 「学生ドキュメント動画2024」の制作のため、特別支援学校教諭二種免許状の取得プログラムの学生による座談会を開催しました。本動画は、昨年制作した小学校教員と公務員を目指す学生の活動を紹介した「学生ドキュメント動画シリーズ」の第二弾です。

近年、インクルーシブ教育の推進に伴って、障害のある幼児や児童生徒は通常の学級の中にも数多く在籍しており、特別支援教育に対する理解と多様なニーズを持つ子どもたちへの支援や配慮が小・中学校等でも求められています。

こうした社会のニーズに応えるため、本学では2021年度の教育学部改組に伴い、取得可能な教員免許状を拡充し、特別支援教育専攻以外の学生が特別支援学校教諭二種免許状(知的障害者教育領域・肢体不自由者教育領域)を取得できるプログラムを新設しました。

今回制作する動画は2025年4月から、特別支援学校教諭二種免許状を取得し、教育現場に羽ばたく本プログラムの第一期生を紹介するものです。

座談会には、第一期生4人と特別支援教育講座 小倉靖範准教授が参加しました。この4人の所属は、学校教員養成課程義務教育専攻の学校教育科学専修、国語専修、算数・数学専修、理科専修とさまざまです。

座談会では、小倉准教授の進行の下、4つのテーマについて、体験談や教員としての抱負などの心境を語り合いました。

動画は2025年1月に公開予定です。

◆ 制作会社:STUDIO YA'2(スタジオ ヤズ)

【座談会動画制作の撮影の様子】

(広報課 広報・渉外係 飯濱美樹)

2024年11月23日(土・祝) 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」を開催

2024年12月11日

11月23日(土・祝)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」を本学で開催しました。小学生459人と幼児88人、大学・附属高等学校から381人(学生・生徒336人と教職員45人)、地域の高校から11人(生徒10人、教員1人)の計939人(保護者の方を除く)が参加しました。

愛教ちゃんとエディになって、みんなでハイポーズ♪

愛教ちゃんとエディになって、みんなでハイポーズ♪

6回目の実施となる今回は、午前の部/午後の部/一日通しの部/出入り自由の部に分け、計32プログラムを実施しました。開催日当日は天まで抜けるような青空となり、黄色く染まったイチョウの葉が映える景色の中、元気いっぱいの子どもたちの声がキャンパス内に響き渡りました。

マットの上で、輪をくぐって、障害物よけて...!

マットの上で、輪をくぐって、障害物よけて...!

(あつまれ愛教スポーツの森🌳)

このアプリでかわいいパズルを作るよ!

このアプリでかわいいパズルを作るよ!

(レーザー加工機とプラスチックを使ってオリジナルパズルを作ろう!)

かっこいい鳥みーっけ!!

かっこいい鳥みーっけ!!

(愛教大・洲原池で、野鳥を探そう!)

おいももあんこも入れて、スペシャルなおはぎだ!

おいももあんこも入れて、スペシャルなおはぎだ!

(オリジナルおはぎを作ろう!)

ボールに当てろ!

ボールに当てろ!

(高校生と遊ぼう!笑顔!元気!バルシューレ&ボッチャ体験)

ここをこうやってペンチを入れると...!?

ここをこうやってペンチを入れると...!?

(竹でスマホスタンドを作ろう!!)

この言葉は日本語以外だとなんていうのかな?

この言葉は日本語以外だとなんていうのかな?

(エンジョイ・ザ・ワールド!~あの国この国どんな国?~)

むむむ...このはちみつはまろやか...

むむむ...このはちみつはまろやか...

こっちのはちみつはさっぱり...

(ミツバチと遊ぼう学ぼう!未来の自然と笑顔のために!)

もう少しでゲルの骨組みの完成だ!

もう少しでゲルの骨組みの完成だ!

(モンゴル体験!みんなでゲルを作ろう!)

このガラスの色はきれいだからこっち...いやこっち!?

このガラスの色はきれいだからこっち...いやこっち!?

(自分だけのガラスプレートを作ろう!!)

参加した子どもたちからは「自分でプログラムを作って、目的通りにmBotを動かすのが楽しかった」(車型ロボットmBotで自動運転の秘密を見つけよう!)、「作るのが苦手なぼくにも楽しめた」(大学に生えている竹でおもちゃや道具を作ろう!)、「トイレの水が流れないときは大変だと思った」(高校生と学ぼう!いのちを守る防災教室!)、「せりふがない時も演技をしていた。音で感情を表現していた」(読書の秋だ! よみっこ読み聞かせ祭り!!)などの意見が寄せられました。

プログラムを実施した学生や教職員からは、「ただ子どもとかかわるだけではなく、短い時間のなかでさまざまな学年の子どもと信頼を築き、共に活動に取り組むというのは、これまでにはない新たな体験だと感じた」「スポーツを通して子どもたちとかかわることができたことに加え、先輩たちがどのように接しているのか多くに学びがあった」「参加してくれた子どもたちの笑顔、一生懸命子どもたちとかかわる高校生の社会的態度形成、運営しイベント当日指揮する大学生のリーダシップこの3つの姿や成長を見られた。子どもキャンパスプロジェクトのあるべき姿だと感じた」などの感想があがりました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れてまいります。

(企画課 未来共創推進室 未来共創推進係 大森智子)

2024年12月3日 令和6年度第3回スクールリーダー研修会を開催しました。

2024年12月11日

12月3日(火)に愛知教育大学教職キャリアセンター教員研修部門が主催する「令和6年度第3回スクールリーダー研修会」を名古屋国際会議場で開催しました。今回は、「"学習する組織論"をどう活かすか」をテーマとして、愛知教育大学 井上正英特別教授と春日井市立玉川小学校校務主任 岡島正和氏よりご講演いただきました。愛知県内から40人を超える教育関係者が集い、これからの学校運営の在り方について、理論と実践の往還の視点から学びを深めていきました。

研修は、学習する組織論の5つの法則(メンタルモデル・自己マスタリー・チーム学習・システム思考・共有ビジョン)について、まず井上氏から理論的背景をご説明いただき、その後、岡島先生より学校現場での事例をお話いただく形で進行しました。

一方的な研修とならぬよう、報告された事例に対して、同じような事例が身近な場所にないか度々問いかける場面が設けられたことで、受講者の主体的な学びが引き出されていました。

参加いただいたすべての方々のおかげで、令和6年度のスクールリーダー研修はすべて終了しました。来年度以降の企画については今後調整予定です。今後とも変わらぬご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

教育実践グループ 井上正英特別教授

教育実践グループ 井上正英特別教授

春日井市立玉川小学校 校務主任 岡島正和氏

春日井市立玉川小学校 校務主任 岡島正和氏

グループ協議の様子

グループ協議の様子

発表の様子

発表の様子

(教職キャリアセンター 教員研修部門 石川雅章)

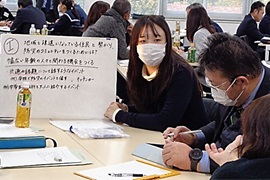

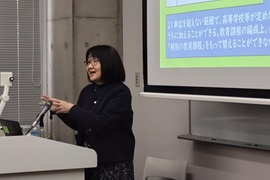

2024年11月27日 教学マネジメントに関するFD研修会「学修成果をどのように授業改善・カリキュラム改善に結びつけるか」を開催

2024年12月13日

教学マネジメントの実情と課題を熟知しておられる河本達毅先生(桐蔭横浜大学副学長・事務局長)を講師としてお迎えしました。文部科学省高等教育局大学振興課の経験などから、全国の大学の例を紹介され、学習成果の保証や評価体制づくりなど学修者本位の大学教育への転換を図る上でのポイントを、具体的にお話しいただきました。

参加者からは、「授業を行う際、研究成果を踏まえるだけでなく、カリキュラムポリシーやディプロマポリシーとの関連で展開する重要性を感じました」、「講師からの『学生が到達可能な目標になっているか』、『学生が主語の行動目標、および到達したい状態を想定しているか』、『観察と自己評価が可能か』という問い掛けが印象に残っている」などの感想が寄せられました。

講演する河本達穀先生

講演する河本達穀先生

会場の様子

会場の様子

教育研究創成センターでは、今後も、教学マネジメントについて共通理解の促進と学修者本位の教育への移行を支援するFDを実施していきます。

(教育研究創成センターFD開発部門長・養護教育講座 福田博美)

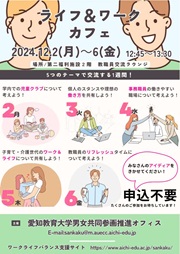

2024年12月2日~6日 男女共同参画推進オフィス主催「ライフ&ワークカフェ」を開催

2024年12月13日

12月2日(月)~6日(金)の一週間、本学教職員交流ラウンジにて、ライフ&ワークカフェを開催し、延べ39人の教職員が参加しました。

ポスター

ポスター

ライフ&ワークカフェは、今年で4回目の開催となり、今回は、昨年度実施したワールドカフェで得られた5つのテーマを取り上げ、探究する機会としました。

参加者からは、「ライフ&ワークを考える上では、よりお互いの置かれた立場を知ることが大事だと思った」「違う視点で物事を考えることも学んだ」「組織のパフォーマンスの向上において互いに顔の見える関係、風通しのいい関係にあることはとても重要な条件だと思う」「働きやすい職場というのは『人それぞれである』ので、自分の希望をお互いに日ごろから言いやすい雰囲気を作ることが大事と感じた」などの感想が寄せられました。

会場の様子1

会場の様子1

会場の様子2

会場の様子2

教職員が集う場づくりをするに当たっては、開催時間設定やテーマ選定が常に課題となりますが、男女共同参画推進オフィスでは、これからもより多くの教職員が自分のライフワークバランスを確認できるように、交流の機会をつくっていきます。

(男女共同参画推進オフィススタッフ 教務企画課教育高度化支援係長 小笠原 有香)

(保健体育講座 助教 村松 愛梨奈)

2024年12月2日 学生広報スタッフの任命式を行いました

2024年12月13日

12月2日(月)、学長室にて愛知教育大学学生広報スタッフの任命式が執り行われました。学生広報スタッフは、今年度から新たに始めた取り組みです。

より多くの人に本学の魅力を伝えるために、学生の視点や発想を生かして、学内外に情報発信することや大学の広報活動に関するイベントの企画立案などに積極的に携わることを希望する学生を募ったものです。

任命書授与

任命書授与

和やかな歓談

和やかな歓談

第一期生となる6人のメンバーは、緊張した面持ちで野田敦敬学長から任命書を受け取ったあと、「学生広報スタッフ」腕章を着用し、記念品を手に記念撮影を行いました。 その後の歓談ではおのおのが広報に対する思いを語り、野田学長より温かい激励の言葉を頂きました。

これからの活躍に請うご期待!

これからの活躍に請うご期待!

学生広報スタッフからの一言メッセージ

・有益な情報をお届けできるよう精一杯頑張ります!よろしくお願いします。

・みなさんに知ってもらえるような情報発信をしていきます!!

・大学の魅力をより多くの人に届けていきます!!

・学生スタッフで協力してさまざまな企画に取り組んでいきたいです!

・学生の視点で大学の魅力を発信します!

・より豊かでワンダフルな大学生活のために、本学のアピールに全力で取り組みます。

(広報課 広報・渉外係 吉田穂波)

2024年11月23日 第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」でプログラム「今日から君もこども救命士!」を実施

2024年12月17日

11月23日(土)に開催した第6回「あつまれ! 子どもキャンパス」で、大学の専修・専攻を超えて、さらには大学を超えて、学生同士が協力しながら、プログラム「今日から君もこども救命士!」を共同企画・運営しました。

将来的に「救急救命教育」を担う保健体育専修・養護教育専攻の学生が、救急救命士を目指す鈴鹿医療科学大学救急救命学科の学生の助けを借りながら、さまざまな視点で子どもが楽しく学べるプログラムを目標に、共同で企画しました。

本プログラムでは、「もし目の前で大切な人が倒れた時に何ができるのか?」をテーマに、ぬいぐるみのクマを助けるために119番に電話したり、安全な場所に搬送したり、さらには熱中症やけがをした大学生を助けるためのクイズにチャレンジをしたり、グループで協力してレース形式の胸骨圧迫にチャレンジしたり、AEDを実際に触ってみたりするなど、大切な人を助けるための方法を楽しみながら学べるようにしました。

将来は、異なる道を志す学生たちですが、「命」を救うための教育に対して、互いに意見交換をしながらプログラムを作り上げ、さらに実際に子どもたちに教える経験を通して、学生たちの視野が広がる良い機会となりました。

まずは、倒れている人がいた時の対応について学びます!

まずは、倒れている人がいた時の対応について学びます!

倒れていたぬいぐるみのクマを安全な場所に運ぶチャレンジ!

倒れていたぬいぐるみのクマを安全な場所に運ぶチャレンジ!

これから、さまざまな応急手当クイズにチャレンジ!

これから、さまざまな応急手当クイズにチャレンジ!

けがした際の対処法についてクイズ形式で学びます!

けがした際の対処法についてクイズ形式で学びます!

実際にAEDを触り、使い方を学びます!

実際にAEDを触り、使い方を学びます!

みんなで協力して、胸骨圧迫レースにチャレンジ!

みんなで協力して、胸骨圧迫レースにチャレンジ!

学生の感想

・救急処置について積極的に学ぼうとする子どもたちの、前向きな姿勢に感動しました。 企画を通して楽しみながら知識・技術や自信をつけてくれた子どもたちの姿を見ることができ、やりがいを感じました。私自身も、異なる学科や大学の学生と共に企画をつくることで、新たな視点や学びを得る良い機会になりました。 将来的にも今回の企画が、子どもたちやその周りの人々の救命意識の高まりにつながってくれたら嬉しく思います。

・真剣な表情で取り組んでいる子どもたちを見て、命を守る救命教育のねらいがきちんと伝わっていると感じることができました。また、プログラムの企画・運営を通して、子どもたちと共に学生も多くのことを学びました。今回の経験を生かして、今後も学びの場として、継続して実施できるようにしていきたいです。

(保健体育講座 助教 村松愛梨奈)

(養護教育講座 准教授 岡本陽)

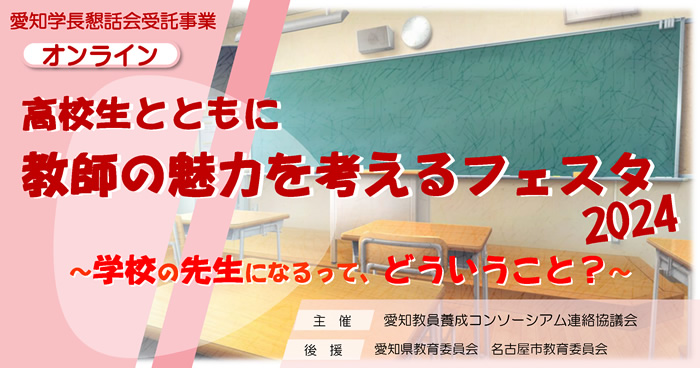

「高校生とともに教師の魅力を考えるフェスタ2024」を開催中

2024年12月18日

2024年12月4日(水)から2025年3月7日(金)まで、「高校生とともに教師の魅力を考えるフェスタ2024」をオンデマンド配信にて開催中です。

本フェスタは将来教員を志す高校生を対象として、教育関係者による基調講演、現役の若手教員および教員採用試験に合格した現役学生(4年生)による「教師の魅力」についての発表を行うことにより、高校生が進路を考える中で職業としての「教師」を知る良い機会となっており、今年度で9回目の開催となります。

以下リンクからぜひ、ご視聴ください。

(総務課 秘書室)

2024年12月4日 教育臨床カフェを開催

2024年12月18日

12月4日(水)、名古屋市中央療育センター精神科医の平田美音先生をお招きし、教育未来館多目的ホールにて教育臨床カフェを開催しました。「精神科で子どもに薬を使うとき」というテーマでご講演いただき、子どもがどの状態の時に医師はどの薬を処方するのかを学びました。臨床心理学コースの院生や心理コースの学部生以外を含め計43人が参加し、多くの質問が寄せられる中、平田先生には一つ一つ丁寧にお答えいただきました。

講演開始時の様子

講演開始時の様子

質疑応答の様子

質疑応答の様子

平田先生は、「発達障害などの症状を完全に取り除くことはできないので、子どもが失敗しないで済むような支援を考える。その手段の一つとして薬がある。しかし、投薬治療の前に、まずは環境や子ども自身ができることを工夫してみるのがよい」と環境調整の重要性をまとめられました。

閉会のあいさつ

閉会のあいさつ

この講演を通して、薬の種類や作用について知ることは必要ですが、薬だけに頼るのは避けたほうが良いということを理解しました。

心理職のみならず、教員を目指す人にとっても、子どもの服薬について考える有意義な時間となりました。

(大学院教育学研究科 教育支援高度化専攻 臨床心理学コース 1年 木村祐実)

2024年11月30日、12月1日 「2024年度秋の祭典」を開催しました。

2024年12月20日

11月30日(土)、12月1日(日)に「2024年度秋の祭典」を本学キャンパスで開催しました。同日開催のスポーツの祭典にはバドミントンなど4競技に500人以上が出場し、大変盛況なイベントとなりました。

バドミントンを行っている様子

バドミントンを行っている様子

委員が運営を行っている様子

委員が運営を行っている様子

スポーツの祭典以外にも学生が主体となって運営を行う室内出店が開催されました。また、大学祭実行委員会出店ではポテチキを販売したところ、大変人気があり両日とも完売となりました。

大学祭実行委員出店のポテチキ

大学祭実行委員出店のポテチキ

大学祭実行委員会マスコットのとりっぺ

大学祭実行委員会マスコットのとりっぺ

(大学祭実行委員会委員長 大橋虹斗さんのコメント)

2024年度秋の祭典に参加していただきありがとうございました。 今後も多くの方に楽しんでいただけるよう委員一同頑張って準備をしています!次回以降もたくさんのご参加をお待ちしております!

2024年度秋の祭典運営、大学祭実行委員会

2024年度秋の祭典運営、大学祭実行委員会

(大学祭実行委員会委員長/学校教員養成課程 高等学校教育専攻 数学専修2年 大橋虹斗)

2024年12月2日 本学附属特別支援学校中学部が本学を訪問しました。

2024年12月23日

12月2日(月)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、本学附属特別支援学校中学部12人と引率教員8人が遠足で本学を訪れました。

やっと大学に着いたねー!

やっと大学に着いたねー!

師走らしからぬぽかぽか陽気の中、中学部の生徒たちが公共交通機関を乗り継いで大学に到着しました。路線バスを降りるとほっとした表情もつかの間、その足で講堂前に向かい、野田敦敬学長と元気にあいさつをしました。その後野田学長は生徒一人一人に「今日は楽しんでね」などと話をしながら記念のシールを手渡しました。

みんなで元気に「おはようございます!」

みんなで元気に「おはようございます!」

今日は楽しみだね! と野田敦敬学長

今日は楽しみだね! と野田敦敬学長

今日はプログラミングを楽しんじゃおう! と、中池竜一准教授

今日はプログラミングを楽しんじゃおう! と、中池竜一准教授

特別支援教育棟の中プレイルームに移動すると、特別支援教育講座の小倉靖範准教授と教職キャリアセンターの中池竜一准教授、そして学生ICT支援員と特別支援教育専攻、特別支援教育特別専攻科の学生が生徒を歓迎しました。「大学でプログラミングを学ぼう~ロボットでダンスに挑戦! ~」と題し、学生らのサポートを受けながらプログラミングロボットRootを使ってのプログラミングに挑戦しました。最後に、生徒が作ったプログラミングで面白かった作品をみんなで鑑賞し、楽しみました。

ここをこうしたいんだけど...

ここをこうしたいんだけど...

うんうん、いいね

ロボットの素晴らしい動きにみんなで拍手!

ロボットの素晴らしい動きにみんなで拍手!

お昼の時間になり、生徒は第一福利施設に移動し、学食では自分でメニューを注文しておいしいご飯に舌鼓を打ちました。

何がおいしいかなあ~

何がおいしいかなあ~

皆で食べるご飯はおいしいね

皆で食べるご飯はおいしいね

昼食後は、講堂前で生徒たちを待ちかまえていた愛教ちゃんとエディを見つけ、大喜びしながら記念撮影を行いました。

愛教ちゃん相変わらずかわいいね!!

愛教ちゃん相変わらずかわいいね!!

また元気に会おうね!!

また元気に会おうね!!

たくさんはしゃいだ生徒は笑顔で路線バスに乗り込み、大学を後にしました。

参加した学生からは、「ICTと特別支援教育という今では当たり前な組み合わせであるが、実際に子どもたちがICTに対してどのような反応を示すのか、説明が多くなる中どう伝えると分かりやすいのかなど多くのことを学ぶことができた」という感想が寄せられました。

また、引率した教員からは、「特別な支援を必要とする子どもたちにとって、一度の訪問で多くの成長を望むことは難しいかもしれませんが、新しいものに触れることができ、生徒らの経験値が増えたと思う」という感想をいただきました。また、本学教員から「学生は、さまざまな特性を持つ子どもたちを教えることで、教え方や触れ合い方についての考えが深まったのでは」という感想が寄せられました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

2024年12月7日、8日 「第20回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」の「聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト2024」において、てくてくが大賞を受賞しました!

2024年12月24日

![]()

受賞したトロフィー

受賞したトロフィー

2024年12月7日、8日、つくば国際会議場で「第20回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」(以下PEPNet-Japan シンポジウム)が開催されました。PEPNet-Japanシンポジウムは、全国の大学における聴覚障害学生への支援実践に関して情報交換することを目的の一つとしています。その中で「聴覚障害学生支援に関する実践事例コンテスト2024」も開かれ、本学の情報保障支援学生団体「てくてく」が参加しました。

当日「てくてく」からは9人の学生がシンポジウムに参加しました。多くの来場者で「てくてく」ブースは大変にぎわい、学生は手話や筆談などさまざまなコミュニケーション手段で本学の取り組みについて説明をしました。

コンテストはポスター発表形式で行われ、全国から12団体が参加する中、愛知教育大学の「てくてく」が「聴覚障がい学生のニーズに合わせた台本配布なしの模擬授業」を発表し、大賞であるPEPNet-Japan賞を受賞しました。参加者の投票によって選ばれるPEPNet-Japan賞の受賞は本学初の快挙となります。

【聴覚障がい学生のニーズに合わせた台本配布なしの模擬授業(PDF)】

参加した学生からの感想

てくてくがすてきな仲間たちと環境に恵まれて活動できているということ、私たちが行っている支援がどれほど尊いものであるのかをあらためて実感できました。課題も見出すことができたため、今後もより良い支援に向けて一丸となって活動していきたいです。

(学校教員養成課程 義務教育専攻 音楽専修 3年 川瀬 萌乃)

事例の選択から発表に至るまで、障害学生支援室のホワイトボードは真っ黒でした。何度も手話や文字を通して話し合い、たくさんのアドバイスを受け取りました。今までの取り組みとつながり、そして今回支えてくださった方々に多大なる感謝を申し上げます。

(学校教員養成課程 高等学校教育専攻 地歴・公民専修 2年 林 希実)

シンポジウムに参加し、聴覚障害学生の情報保障の課題と展望についてあらためて考えることができました。学生間で交流をしたことで、活動をするにあたっての悩みや楽しさを共有することができ、2日間を通して有意義な時間を過ごすことができました。愛教大独自の模擬授業での情報保障を、これからより充実できるように頑張りたいと思います。

(学校教員養成課程 幼児教育専攻 3年 大口 万里亜)

今年のシンポジウムはコンテスト形式での発表があり、役割分担をして準備から当日の発表まで進めていくことができました。聴覚障害の支援にかかわる多くの方の関心を集めることができてとても良かったです。また、他団体の取り組みも参考になることが多く、今後に生かしていきたいと思いました。

(学校教員養成課程 義務教育専攻 ICT活用支援専修 3年 降田 英佑)

これからも頑張ります!

これからも頑張ります!

(障害学生支援室 コーディネーター 水越 壽代)

2024年12月14日 天文台一般公開「ブラックホールが見えた!?」を開催しました

2024年12月25日

12月14日(土)、第171回愛教大天文台一般公開において、大阪公立大学 南部陽一郎物理学研究所特任教授の石原秀樹氏による講演会「ブラックホールがみえた!?」を実施しました。小学生からご年配の方まで幅広い年代の参加者が集まり、合計41人が参加しました。

愛教大天文台一般公開は年間8回程度実施しています。宇宙に関する講座のほか、3Dシアター(立体化メガネを装着してのプラネタリウム鑑賞)、60cm反射望遠鏡を用いた天体観望を楽しんでいただけます。講座では、宇宙の基礎知識から最先端トピックスまで幅広い内容を扱います。今回は、一般相対論の専門家である石原氏をお招きし、ブラックホールについて分かりやすく解説していただきました。

参加者に語りかける石原秀樹氏

参加者に語りかける石原秀樹氏

自然科学棟屋上での天体観望会、左上で輝く天体は「金星」

自然科学棟屋上での天体観望会、左上で輝く天体は「金星」

講演では、そもそも「ブラックホールとは何か?」の解説から始まり、「どこにあるのだろう?」、「一般相対論で記述されるブラックホール」、「ブラックホールが見えた!?」と続きました。近年、ブラックホール影が見えたと報道されたがブラックホールは絶対に見えない存在、「一体何を見ているのだろう?」とその本質について解説されました。

60分の講演時間に対して30分超の質問がありました。参加者からは、分かりやすかった、スッキリしたとの感想を頂き、大好評でした。

60cm反射望遠鏡でスマホ撮影した「木星」と4つの「ガリレオ衛星」

60cm反射望遠鏡でスマホ撮影した「木星」と4つの「ガリレオ衛星」

(理科教育講座 教授 髙橋真聡)

「三河プログラミング大会U12・U18」にたくさんの作品応募がありました

2024年12月26日

今年度、初開催となる「三河プログラミング大会U12・U18」(学校教員養成課程 義務教育専攻 ICT活用支援専修4年の高須 慈さんを実行委員長とする三河プログラミング大会実行委員会と、本学地域連携センター共催)の作品募集に、三河地区の小中高生の力作がたくさん集まりました。ご応募いただいた皆さまありがとうございます。

12月17日(火)には審査員による一次審査も開始し、最終審査会に向け運営補助をする学生ICT支援員およびボランティアとの打ち合わせ会も行いました。

審査会に向け、打ち合わせ

審査会に向け、打ち合わせ

いろいろなアイデアの作品が寄せられました

いろいろなアイデアの作品が寄せられました

作品への思いや出来映えに、審査員も目を輝かせるとともに、どの作品もすてきであることから頭を悩ませている様子でした。一次審査通過者には、追って連絡が入り、最終審査会は2月1日(土)に本学で実施されます。審査会当日、応募者や参観者の皆さんにお会いし、プログラミング仲間と交流できることを関係者一同、楽しみにしています。

(地域連携課 地域連携係長 松本典江)

2024年12月21日 シンポジウム「地域社会と共に創る防災学習とまちづくり-レジリエント社会の実現を目指して-」を開催

2024年12月26日

12月21日(土)本学本部棟第一会議室において、津島市・常滑市・刈谷市の3市の教育委員会・小中学校・各地域のケーブルテレビの関係者や中学生をシンポジストとして招き、一般社団法人国立大学協会と未来共創プラン戦略2「教育のプラットフォーム構築プロジェクト」の共催で、2024年度レジリエント社会・地域共創シンポジウム「地域社会と共に創る防災学習とまちづくり-レジリエント社会の実現を目指して-」を開催しました。本シンポジウムには、自治体および教育関係者、本学学生および教職員など、合わせて80人が参加しました。

第Ⅰ部では、津島市・常滑市・刈谷市地区のシンポジストが、各地区における防災への取り組みについて成果や課題を発表しました。また、本学の学生が「子どもキャンパスプロジェクト」での防災に関連した活動を紹介しました。

シンポジストの発表

シンポジストの発表

本学学生の発表

本学学生の発表

第Ⅱ部では、防災学習とまちづくりについてグループディスカッションを行いました。参加者からは「まちづくりには地域の日常的・継続的なつながりが不可欠だと感じた」「防災を自分事としてとらえることが重要だと感じた」などの意見が挙がりました。

グループディスカッションの様子1

グループディスカッションの様子1

グループディスカッションの様子2

グループディスカッションの様子2

最後に、シンポジウム全体の振り返りとして、野田敦敬学長は「皆さんが熱心に議論を交わす様子を見て、レジリエント社会を実現するためのキーワードは『連携』なのだと感じました」と感想を述べました。

ディスカッションに参加する野田敦敬学長

ディスカッションに参加する野田敦敬学長

当プロジェクトでは、今後もケーブルテレビと教育委員会、地域の学校をつなぐシンポジウムの開催などを通して、教育現場の課題解決に貢献する教育のプラットフォーム構築を推進してまいります。

(学術研究支援課 研究支援係 小野笑実)

2024年12月21日 「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」講座3・講座4を開催しました。

2024年12月26日

12月21日(土)、愛知教育大学で日本語教育支援センター「子どもたちへの日本語指導ワークショップ」の講座3、講座4を開催しました。講師の助言を受けながら実践できる研修で、日本語指導にかかわる先生方とも情報交換ができるとあって、全国から参加者が集う毎年人気の講座です。

講座3「個別の指導計画を立てよう」は元豊橋市教育委員会の築樋(つきひ)博子先生が講師をつとめました。築樋先生からの、個別の指導計画のポイント説明においては、移動状況を含めた学習歴の積み重ねや学校外支援状況といった地域のリソースを活用した支援、また、小・中・高と支援計画を引き継ぐことの重要性などさまざまなところで、つながりを意識する説明がありました。個別の指導計画に基づき、コースデザインを考えるワークにおいても、受講者は「行事を意識して、コースデザインを考えたことは今までになかった」と振り返り、講座3終了後の休憩時間においても、参加者同士熱心に意見交換をする姿がありました。

講師の築樋博子先生

講師の築樋博子先生

個別の指導計画を考えるワークの様子

個別の指導計画を考えるワークの様子

講座4「日本語初期指導の授業を考えよう」は横浜市立南吉田小学校の藤川美穂先生が講師をつとめました。藤川先生からは、教師が一方的に話すスタイルでなく子どもたちが考え、学びあう省エネ授業の技術を磨こうと講座のポイント説明があり、参加者は技術を磨く実践ノックと題したグループワークに取り組みました。また、子どもたちも多様であり、全員に通用する正解はない中で、限られた指導時間の中で、絶対に理解させたいことを教師が考えてそこに責任を持たなければならないという言葉が非常に印象的でした。

講師の藤川美穂先生

講師の藤川美穂先生

グループで考えた授業案について共有

グループで考えた授業案について共有

愛知教育大学日本語教育支援センターは日本語教育に携わっている先生方や支援者の皆さんを応援し、今後も少しでも皆様の支援ができるよう取り組んでまいります。

(地域連携課 地域連携係長 松本典江)

2024年12月24日 可児市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

2024年12月26日

12月24日(火)、可児市役所において本学と可児市教育委員会は相互連携に関する協定を締結しました。この協定は、子どもの健やかな成長、教職員の資質・能力向上および学生の実践力育成等において、相互に協力し、学校教育の発展と人材の育成に寄与することを目的としています。

協定書に署名する野田敦敬学長と堀部好彦教育長

協定書に署名する野田敦敬学長と堀部好彦教育長

締結式では可児市教育委員会の堀部好彦教育長より「可児市では子どもたちの未来の笑顔につながる『笑顔の"もと"』を育むため、皆で考え、特色ある活動を行っている。課題が山積し、それぞれが奮闘する中で、専門性の高い支援が期待できる愛知教育大学との連携協定は大変ありがたい。また学生の育成にも尽くしたい」とのごあいさつをいただきました。

この連携協定により本学からは「外国籍の児童生徒の指導に対する指導助言」「多様な支援を必要とする児童生徒に対する支援の在り方についての指導助言」「ICT機器を活用した協働的な学びの進め方についての指導助言」について協力をしていく予定となっています。このうち「外国籍の児童生徒の指導」については、日本語指導が必要な児童生徒数が全国で一番多い愛知県に所在する本学は、この課題に長年に渡り取り組んできており、日本語教育支援センターも設置していることから、野田敦敬学長は、特に協力していける旨を話しました。

締結後の記念撮影

締結後の記念撮影

一方、可児市においては本学の学生の実践力育成に協力いただくこととなっています。この連携協定を機会に、相互に連携しながら学校教育の発展と人材の育成に取り組んでいきます。

(地域連携課長 古田紀子)

ここでコンテンツ終わりです。