ここからコンテンツです。

2025年9月10日 本学附属岡崎小学校の4年生が来訪

2025年10月02日

9月10日(水)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、本学附属岡崎小学校の4年生90人と引率教員3人が本学を訪れました。

残暑の日差しが強い中、バスが大学に到着すると、わくわくを隠し切れない子どもたちがバスから飛び出してきました。次世代教育イノベーション棟カキツバタホールで開会式を行い、野田敦敬学長が「みんな楽しんでいってね!」とあいさつをした後、子どもたちはグループに分かれてそれぞれのプログラム体験へと出発しました。

開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ!

開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ!

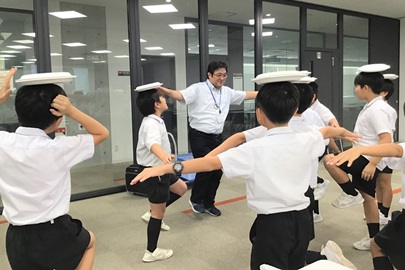

プログラム体験では教職員による9つのプログラムから午前と午後に一つずつ体験しました。

加藤恵梨准教授による「大切な人に"思い"を伝えよう!」では、ワークシ―トを使いながら大切な人に感謝の気持ちを伝える手紙を書きました。中池竜一准教授による「センサーをプログラミングしてバランスボードで遊ぼう」では、microbitでかたむけると音が鳴るセンサーをプログラミングして、左右のバランスをとる遊びをしました。北村一浩教授による「ペン型3Dプリンタで作るオリジナルしおり」では、ペン先から出る樹脂で好きな形を成形しプラスチックのしおりに飾り付けました。大学職員による「図書館ツアー」では、大学の附属図書館を見学し、所蔵している100年以上前の珍しい本などを見ました。西川愛子准教授による「ひとりでできるもん!Textile編」では、紙製の簡易な織り機を使い、好きな糸で織物を作る体験をしました。縄田亮太准教授による「レッツ・モルック!」では、木の棒を倒して点数を競う、モルックというフィンランドのスポーツをしました。青柳まゆみ准教授による「空気の動きを感じよう」では、大きな風船を使って暖かい空気と室温の空気の性質の違いを調べました。筒井和美教授による「ひとりでできるもん! Card Games編」では、防災に役立つ知識をカードゲーム形式で遊びながら学びました。新山王政和教授による「竹でできた楽器で色々 な「音」を見つけよう!~竹楽器アンサンブルチームを結成するぞ♪~」では、竹でできた楽器に触れて音色を楽しみ、最後にみんなで合奏を行いました。

どんなふうにお手紙を書こうか悩む~!

どんなふうにお手紙を書こうか悩む~!

「大切な人に"思い"を伝えよう!」

せーの!!バランスとるぞー!

せーの!!バランスとるぞー!

「センサーをプログラミングしてバランスボードで遊ぼう」

何ができるのかなぁ~。

何ができるのかなぁ~。

「ペン型3Dプリンタで作る!オリジナルしおり」

ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。

ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。

「図書館ツアー」

どんな柄に編めるかな?

どんな柄に編めるかな?

「ひとりでできるもん!Textile編」

うおりゃ~!倒すぞぉ~!

うおりゃ~!倒すぞぉ~!

「レッツ・モルック!」

あったかい空気を入れたら浮かんだ~!

あったかい空気を入れたら浮かんだ~!

「空気の動きを感じよう」

どこだどこだ...あったあ~!!

どこだどこだ...あったあ~!!

「ひとりでできるもん!Card Games編」

どれもこれも面白い楽器で選べないよ!

どれもこれも面白い楽器で選べないよ!

「竹でできた楽器でいろいろな「音」を見つけよう!~竹楽器アンサンブルチームを結成するぞ♪~」

午前のプログラムが終わると次世代教育イノベーション棟でお弁当を食べました。その後、午後には別のプログラムを体験しました。

午後のプログラムを終えると子どもたちは再度、次世代教育イノベーション棟に集合し、友達同士でお互いの参加したプログラムを報告し合い、思い出を共有しました。閉会式を行い最後に講堂前で集合写真の撮影を行い、子どもたちは「楽しかったー!」「また来るね!」という言葉とともに笑顔でバスに乗って帰路につきました。

また遊びにくるねー!

また遊びにくるねー!

子どもたちからは「自分の、思いどおりにじゆうにひけるのは、すてきでたのしかったです。とくにがっきがすごすぎて、つくってみたくなりました」「かたむけて音をならさないようにアスレチックすることがとてもたのしかった」という感想が、本学教員からは「私自身が大変楽しかったです。そして子どもの反応から学びが多くありました。そして手伝ってくれた学部1年生8人が、『楽しかった」『子どもがかわいかった』などと口々に言っていました」という感想が寄せられました。引率の附属教員からは「大学でなければできない施設や機材に触れたり、大学の先生方や職員の方に出会えたりしたことで、多くの学びがありました」という感想をいただきました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れています。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

ここでコンテンツ終わりです。