ここからコンテンツです。

2025年9月27日 「第21回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」の「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」において、てくてくが「グッドプラクティス賞」を受賞しました!

2025年10月14日

2025年9月27日(土)、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都)で「第21回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」(以下PEPNet-Japan シンポジウム)が開催されました。PEPNet-Japanシンポジウムは、全国の大学における聴覚障害学生への支援実践に関する情報を交換することを目的の一つとしており、その中で「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」も開かれ、本学の情報保障支援学生団体「てくてく」が参加しました。

ポスター発表の様子

ポスター発表の様子

「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」はポスター発表形式で行われ、全国から16の団体・個人が参加しました。愛知教育大学からは「てくてく」所属の学生9人が参加し、手話や筆談など多様なコミュニケーション手段を活用して、多くの来場者に向けてポスターの説明を行いました。

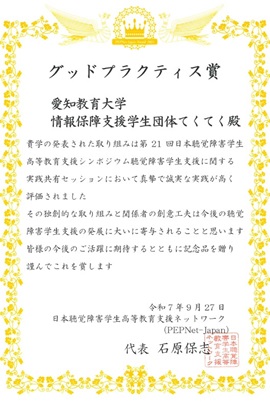

グッドプラクティス賞

グッドプラクティス賞

今回、「てくてく」は【学生主体の支援体制について】をテーマに発表し、その取り組みの独自性と実践力が高く評価され、審査員が選ぶグッドプラクティス賞を見事受賞しました。この賞は、特に審査員の琴線にふれた実践に贈られるものであり、学生主体でありながら、大学とも一緒になって支援体制を築いている点が講評でも称賛されました。

全体会が終了した後に学生交流会も開催され、聴覚障害学生支援の活動を行う、他大学の学生と意見交流を行いました。それぞれの大学で行われている、聴覚障害学生支援の実情や、団体内の交流会など、本学の体制と似ていることもあれば、異なることも多く、非常に学びのある時間となりました。今後も、聴覚障害学生が安心して学べる環境づくりに向けて、「てくてく」と大学と協力しながら支援体制を充実させていきたいと思います。

参加した学生からの感想

利用学生が在籍していない大学も情報保証の質を保つためにさまざまな取り組みや工夫がされていて、本学とは違った形の団体維持について知ることができました。

(小原 朱里 4年)

愛知教育大学では利用学生(聴覚障害のある学生)がいる中で活動をしていますが、他大学では利用学生がいないものの、いつ利用学生が入学しても対応できるよう、定期的な研修や交流会を行っていることを知りました。また、ある小学校で「(聴覚障害のある教員が)人手を介さずに情報を獲得し、校務支援に生かせる方法を模索」している取り組みを紹介しており、支援者がいない中でもどのようにして情報を獲得できるかという考えも必要だと感じました。

シンポジウムに参加して、さまざまな状況下における聴覚障害者への支援の取り組みを学ぶことができました。

(降田 英佑 4年)

他大学は大学内だけではなく、近隣の大学とも交流をしていて、たくさんの情報を共有していることが分かったため、今回のシンポジウムで仲良くなった他大学と連絡を取り、より良い情報保障を一緒に考えていきたいと思いました。 聴覚障害学生とかかわり、パソコンテイクにもいろいろな方法があることが分かりました。例えばグループワークの時には周りの音を拾ってくれるマイクがあること、授業に対面でテイクをするのではなく、zoomを使ってオンラインでテイクをするという形式があるということを知れました。今回のシンポジウムを通して、てくてくの学生主体の支援体制はとても良いものだと感じられたので、それをつなげられるようにしていきたいと思いました。 聴覚障害学生の視点をたくさん伝えることで、より良い情報保障の在り方を探せるのではないかと考えさせられたので、もし今後困ったことがあったらたくさん意見を言ったり他大学の支援方法について聞いたことを取り入れたりしていきたいと思いました。

(笠原 彩乃 2年)

シンポジウムに初めて参加し、てくてくについて他大学の学生さんや先生方に説明し、質問を受けていく中で、自分には今まで見えていなかったてくてくの仕組みについて知ることができました。また、聴覚障害について研究されている学生や教授の方が沢山いて、その研究分野や視点がそれぞれ異なっていたところも、説明を受けていてとても勉強になりました。

(大門 カレン 1年)

今回シンポジウムに参加してみて、他大学の学生と関わるなかでお互いの団体の良さを共有できたことが一番の学びになりました。今回交流する中で学んだ他大学の取り組みは参考になるものが多く、さらに今後の支援に積極的に生かしていきたいです。

(村岡 真衣 1年)

表彰状を手に笑顔の学生たち

表彰状を手に笑顔の学生たち

(障害学生支援室 コーディネーター 水越 壽代)

ここでコンテンツ終わりです。