ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年05月掲載分

- 2025年4月23日 豊橋南高等学校教育コースの生徒が本学で授業体験と個人課題研究中間発表会を実施

- 2025年4月30日 四日市市教育委員会と連携協定を締結しました。

- 2025年4月27日 「第56回子どもまつり」を開催しました。

- 2025年5月9日 令和7年度第1回スクールリーダー研修会を開催しました。

- 2025年5月17日 訪問科学実験わくわくがプライムツリー赤池で開催された『ASOB!TREE』 に出展

- 2025年5月17日 「名古屋レインボープライド2025」に大学共同ブースを出展

- 2025年4月28日 本学附属名古屋小学校の2年生が遠足で来訪

- 5月23日(金) 学生広報スタッフが企画・作成したオリジナルスタンプを、野田学長にお披露目しました

- 2025年5月24日 たのしいものづくり教室「形状記憶合金で熱エンジンをつくろう」を開催

2025年4月23日 豊橋南高等学校教育コースの生徒が本学で授業体験と個人課題研究中間発表会を実施

2025年05月 2日

4月23日(水)豊橋南高等学校教育コースの3年生が本学を訪れました。

2018年、豊橋南高等学校に県内で初めての教育コースが設置されて以来、本学は教員や教育にかかわることを目指す生徒の育成を連携してサポートしています。その一つとして、大学の授業体験と個人課題の中間発表会を本学で実施しました。

充実した教科書コーナーに夢中

充実した教科書コーナーに夢中

まず、高校生は本学の附属図書館を職員の案内で見学しました。小学校から高等学校までの教科書を集めたコーナーでは、教科書を手に取って見比べたり、小学校の教科書はこれだったよ、と友達同士で話したりと、教員養成大学の図書館ならではの蔵書に夢中な様子でした。

大学生と共に考えよう

大学生と共に考えよう

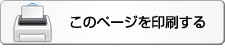

次に、生徒たちは授業体験としてそれぞれが希望する大学の授業を受講しました。「教育ガバナンス基礎演習A」では、相手に伝えにくいことをどう伝えられるかなど、コミュニケーションを考えるグループワークに参加しました。大学生も教員から出された課題についてグループの高校生が話しやすいように進行につとめ、よい刺激になりました。授業に参加した生徒は「学生自らが考えて意見を出し合う時間が多かった」といった感想を述べました。

地域連携センター教員がアドバイスする様子

地域連携センター教員がアドバイスする様子

午後からは、生徒が高校の授業で準備を進めてきた個人課題研究の中間発表会を実施しました。各グループに分かれ自身の研究内容について紹介した後、地域連携センター教員がアドバイスを行いました。研究のテーマはそれぞれ違うものの、多角的な視点から再考する重要性などについてあらためて意識する機会となりました。

(地域連携係長 松本 典江)

2025年4月30日 四日市市教育委員会と連携協定を締結しました。

2025年05月 9日

廣瀬琢也教育長

廣瀬琢也教育長

野田敦敬学長

野田敦敬学長

4月30日(水)、本学と四日市市教育委員会は、相互の人的・知的資源の交流を図り、教育分野において多様に協力していくために、連携協定を締結しました。協定式では四日市市の廣瀬琢也教育長より「社会が変化し、学校も変化の真っただ中で、学力、いじめ、教員の資質向上など多くの課題がある。四日市市は『子育てするなら四日市』『教育するなら四日市』と子育て・教育に力を入れている。愛知教育大学との連携により、外部の専門的知見や実践教育方法をとりいれながら課題解決を模索し、未来をひらく子どもたちを育てていきたい」とごあいさつがありました。これに対し、本学の野田敦敬学長は「『夢と志を持ち、未来を創るよっかいちの子ども』の育成を目指す四日市市の教育プログラムや四日市市が持つ教育課題の解決に本学の知見が生かされれば幸いである」と話し、また「三重県出身の学生は三重県に戻って教員になってもらいたい。このため学校現場での体験活動について四日市市に協力いただきたいと考えている」と述べました。

この連携協定を機会に、今後、四日市市教育委員会と本学は、教員研修や学生の実践力育成等において互いに協力しながら、地域の教育課題に取り組んでいきます。

(地域連携課 課長 古田紀子)

締結後の記念写真

締結後の記念写真

2025年4月27日 「第56回子どもまつり」を開催しました。

2025年05月16日

4月27日 (日)本学にて「第56回子どもまつり」を開催しました。 当日は天気にも恵まれ、多くの子どもたちが参加しました。本学の1年生や附属高校生の運営参加もあり、子どもたちと一緒に会場を回る姿が見られました。参加した子どもたちは「めざせ!オリンピアン」、「ミニうんどうかい」など各教室のテーマに沿って元気いっぱいに体を動かしたり、ふらっとるーむの「ワニワニパニック」で学生と遊んだりしていました。

どのワニが出てくるかな?

どのワニが出てくるかな?

ボールを投げてビンゴを作ろう!

ボールを投げてビンゴを作ろう!

また、子どもまつりに企画を持ち込んでくださったクラブサークル団体さんもありました。子どもたちは普段できないような経験をしたり、工作をしたりして、楽しんでいる様子でした。参加してくださった団体さんには、この場をお借りして感謝申し上げます。

レクリエーションクラブの企画

レクリエーションクラブの企画

「みんなであそぼう!」

よみっこの企画

よみっこの企画

「春の読み聞かせ会」

そして、当イベントの最後に行われる「お持ち帰り」では、子どもたちが開始10分前からお持ち帰りをしたい飾りの前で待機をしたり、袋いっぱいに飾りを詰めて持ち帰ったりしていました。

外のお持ち帰りの様子

外のお持ち帰りの様子

次回は「冬の子どもまつり」を12月14日(日)に行います。こちらも多くの学生に、子どもたちと楽しんでいただければと思います。ぜひご参加ください。

(第56回子どもまつり実行委員会委員長 廣江 洋平)

2025年5月9日 令和7年度第1回スクールリーダー研修会を開催しました。

2025年05月19日

5月9日(金)、ウインクあいちにおいて、愛知教育大学教職キャリアセンター教員研修部門が主催する令和7年度第1回スクールリーダー研修会が開催されました。本研修会では、静岡文化芸術大学文化政策学部の倉本哲男教授より「カリキュラム・マネジメント(リーダーシップ論を中心に)」について、静岡大学教育学部の島田桂吾准教授より「公教育のリーガルマインド」という演題で講演が行われました。倉本教授の講演では、カリキュラム・マネジメントの1次円、2次円、3次円について説明があり、それらを動かすのが0次円、すなわちLeadershipであると紹介いただきました。また、受講者自身がMy Leadershipを分析し、分析結果をペアで発表し合いました。島田准教授の講演では、停学・退学・出席停止などの具体例を提示していただきながら、教員と日本国憲法とのかかわりについて説明いただきました。また、教育基本法の新旧対照表(1947年と2006年)を読み比べて、興味深く感じた条文についてグループで共有する活動などを行いました。受講者からは、「リーダーシップもリーガルマインドも持ち合わせていないといけないということが分かりました」という感想が寄せられました。次回の研修会は、「カリキュラム・マネジメント」「学校安全のリーガルマインド」をテーマとして、10月31日(金)ウインクあいちでの開催を予定しています。

(教職キャリアセンター教員研修部門 黒川雅幸)

静岡文化芸術大学文化政策学部

静岡文化芸術大学文化政策学部

倉本哲男教授

(本学教職大学院学校マネジメントコース非常勤講師)

静岡大学教育学部

静岡大学教育学部

島田桂吾准教授

(本学教職大学院学校マネジメントコース非常勤講師)

グループ討議の様子

グループ討議の様子

質疑応答の様子

質疑応答の様子

2025年5月17日 訪問科学実験わくわくがプライムツリー赤池で開催された『ASOB!TREE』 に出展

2025年05月21日

5月17日、プライムツリー赤池で開催された『ASOB!TREE』 に本学のAUEパートナーシップ団体「訪問科学実験わくわく」が参加しました。

前日の5月16日が、光の国際デーということにちなんで、「光の不思議」「不思議な金魚」などを題材に取り上げました。私たちが物を見ることができるのは、光の反射・屈折のおかげであり、光は科学技術だけでなく文化、芸術、教育なども含め幅広い分野の中で重要な役割を果たしています。しかし、生活の中に当たり前にあるからこそ、意識する機会が少ないため、今回の体験が子どもたちの重要な学びの機会となりました。

愛知教育大学は、ユネスコスクールとして、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献するため、目標4(教育)目標17(パートナーシップ)に関連し、課外活動においても、子どもたちの体験活動機会の提供を今後も積極的に行っていきます。

虹色の光の正体は?

虹色の光の正体は?

透明ビーズがなくなった!?

透明ビーズがなくなった!?

(地域連携係長 松本典江)

2025年5月17日 「名古屋レインボープライド2025」に大学共同ブースを出展

2025年05月26日

大学共同ブース内での

大学共同ブース内での

大学・附属高校教職員の集合写真

5月17日(土)に名古屋市東区東桜のオアシス21で開催された「名古屋レインボープライド2025」に大学共同ブースを出展するとともに、パレードに参加しました。 名古屋レインボープライドは、LGBTQ+を軸に、一人一人の多様性を可視化し、権利や尊厳を求めるイベントです。 本学は、多様性を尊重する大学を目指すとともに、名古屋レインボープライドの趣旨に賛同し、本学の「ジェンダーと多様性ブックプロジェクト」メンバーが中心となり、大学共同ブースに出展しました。

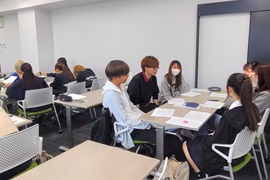

本学の取り組みを紹介する

本学の取り組みを紹介する

チラシや図書展示の様子

大学共同ブースは、愛知県内の6つの大学(愛知教育大学、愛知県立大学、愛知大学、椙山女学園大学、中京大学、名古屋大学)が各大学の取り組みを紹介し、本学ブースでは、ジェンダーや多様性に関する本学の取り組み紹介、性の多様性やLGBTQ+に関するおすすめの図書や絵本を展示し、立ち読みしながらさまざまな多様性について触れられるように工夫して設置しました。

これからパレードに参加します!

これからパレードに参加します!

当日は附属高校の生徒も一緒にブース運営をし、本学卒業生をはじめ、多くの方にお越しいただき、意見交換や交流をしました。

また、午後には地域の賛同者と共にパレードに参加し、多様性への理解や尊重を呼びかけました。

本学は、性的指向およびジェンダーアイデンティティをはじめとした多様性に関する理解を図るとともに、多様性を尊重する社会の実現に貢献できるよう、今後もさまざまな取り組みを進め、大学や教育現場において誰もが生きやすい環境づくりに努めていきたいと考えています。

パレードへの参加の様子

パレードへの参加の様子

多くの大学や地域の賛同者と

多くの大学や地域の賛同者と

共に歩きました!

パレード後の記念撮影の様子

パレード後の記念撮影の様子

(「ジェンダーと多様性ブックプロジェクト」メンバー 保健体育講座 講師 村松愛梨奈 心理講座 教授 高橋 靖子)

2025年4月28日 本学附属名古屋小学校の2年生が遠足で来訪

2025年05月27日

4月28日(月)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環として、本学附属名古屋小学校の2年生87人と引率教員4人が遠足で本学を訪れました。

薄曇りの春らしい陽気の中、子どもたちを乗せたバスが大学に到着しました。バスを降りた子どもたちは元気な声で教職員に「おはようございます!」とあいさつをし、講堂前広場に集合しました。野田敦敬学長があいさつを行い、続いて引率する学生が自己紹介を行い、クラスごとにプログラム体験へと出発しました。

大きな声で野田敦敬学長にごあいさつするよ!

大きな声で野田敦敬学長にごあいさつするよ!

みんなで元気にプログラムにGO!

みんなで元気にプログラムにGO!

プログラム体験では「学長室見学と学長先生のわくわく工作」「図書館見学」「馬とのふれあい体験」の3つのプログラムを順番に体験しました。

「学長室見学と学長先生のわくわく工作」では子どもたちが学長室を訪れ、普段見ることのできない部屋の様子を見学しました。その後場所を移動し、生活・総合専修の学生とともに2つの紙コップと輪ゴムを用いて紙コップのロケットを高く飛ばす工作を行い、野田敦敬学長にコツを聞きながら少しでも高く飛ばそうと競い合いました。

「図書館見学」では、普段は子どもだけでは入ることのできない大学の図書館をめぐり、とても大きな本や、古い地図など貴重な資料を見ました。

「馬とのふれあい体験」では馬術部の学生から馬の説明を受け、エサやりを体験したり、馬をなでたりして生き物とのふれあいを楽しみました。

こ、ここはどこだ!?

こ、ここはどこだ!?

(学長室見学)

学長先生!どうしたらもっと高く飛びますか?

学長先生!どうしたらもっと高く飛びますか?

(学長先生のわくわく工作)

なんて書いてあるんだろう...。

なんて書いてあるんだろう...。

(図書館見学)

なでてもいいですか...?どきどき。

なでてもいいですか...?どきどき。

(馬とのふれあい体験)

プログラム体験を終えた後はAUEスクエアに移動してわいわいと昼食をとり、その後講堂前広場へ戻ると、愛教ちゃんとエディが子どもたちを出迎えました。みんなニコニコ笑顔でクラスごとの写真撮影を行い、「愛教ちゃん、エディ、またねー!」と言って名残惜しそうにバスに乗り帰路につきました。

お姉さんと外でお弁当、おいしー!

お姉さんと外でお弁当、おいしー!

愛教ちゃんとエディに見送られて名残惜しそうな子どもたち。

愛教ちゃんとエディに見送られて名残惜しそうな子どもたち。

子どもたちからは「くふうしたら、よくロケットがとんで楽しかった(学長室見学と学長先生のわくわく工作)」「うまにたんぽぽをあげたとき、うまのくちびるが大きくてびっくりした(馬とのふれあい体験)」「ふつうにしゃべってもいいばしょがあるなんて、びっくりしました(図書館見学)」という感想が、引率教員からは「大学の皆さんがあたたかく迎えてくださったので、子どもたちも安心して楽しく過ごせました。アテンドしてくださった学生以外にも声をかけてくださる学生もいてよかったです」という感想が寄せられました。また、参加した学生からは「子どもと会話するためには大学で学ぶこと以外の教養も必要であるし、子どもにおもちゃ作りのやり方を伝える際にも専門的知識が必要だと思った」という感想が寄せられました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

当日の様子は愛知教育大学のYouTube公式チャンネルで公開中です。ぜひご覧ください。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

5月23日(金) 学生広報スタッフが企画・作成したオリジナルスタンプを、野田学長にお披露目しました

2025年05月28日

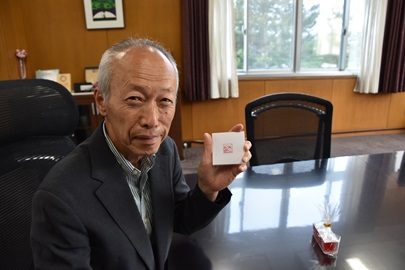

お披露目の瞬間

お披露目の瞬間

「すばらしい」の絵柄と共に

「すばらしい」の絵柄と共に

5月23日(金)、学長室にて愛知教育大学学生広報スタッフが作成した初のグッズ、オリジナルスタンプを野田敦敬学長にお披露目しました。

このオリジナルスタンプは学生広報スタッフの発案で、自分が実習に行くときや、教員になった時に使いやすく、愛教ちゃんとエディがデザインされた愛教大らしいグッズが欲しいというアイデアを基に作成されました。野田学長には実際にスタンプを押していただき、「大変かわいい絵柄ですね」と嬉しいコメントを頂きました。

オリジナルスタンプ作成を担当した学生も自然と笑顔になり、和やかな歓談のひと時を過ごしました。

3種類の図案はすべて、学生広報スタッフによる描き下ろしです。また、販売ブースの飾りつけや、店頭ポップの作成も学生が自らの手で行いました。

ひとつ650円で販売しております。生協にお立ち寄りの際には、ぜひお手に取ってご覧ください。

完成したスタンプ

完成したスタンプ

生協の飾りつけ作業の様子

生協の飾りつけ作業の様子

生協にて好評発売中!

生協にて好評発売中!

学生広報スタッフの活動は、Instagramにて配信中です。今回のオリジナルスタンプについての投稿もありますので、ぜひご覧ください。

(広報課 広報・渉外係 吉田穂波)

2025年5月24日 たのしいものづくり教室「形状記憶合金で熱エンジンをつくろう」を開催

2025年05月28日

作り方を説明する北村一浩教授

作り方を説明する北村一浩教授

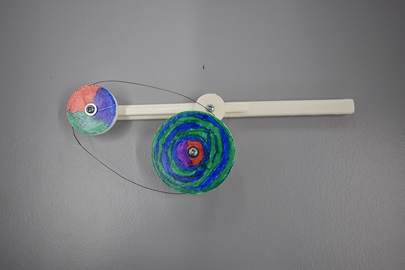

毎年、本学では科学・ものづくり教育推進センターの活動の一環として、小学生・中学生を対象に楽しく、分かりやすく、ものづくりの技術を指導する「たのしいものづくり教室」を開催しています。5月24日(土)に今年度第3回となる技術教育講座 北村一浩教授の「形状記憶合金で熱エンジンをつくろう」が開催され、小学校3年生から中学校2年生までの11人の子どもたちとその保護者が参加しました。

この熱エンジンは3Dプリンターで出力した2つのプーリー(動力を伝える円盤状の回転する部品)に形状記憶合金のワイヤーをかけて作製します。使用した形状記憶合金のワイヤーは温めると直線になるように記憶させてあり、元の形に戻ろうとする際にプーリーをけることで回転する仕組みになっています。

今回のものづくり教室はものづくり・技術専修3年の6人の学生がお手伝いをしました。北村教授が作り方をモニターに提示しながら説明を行い、学生たちは各テーブルに一人ずつ分かれ子どもたちが作製する際に協力やアドバイスをしました。子どもたちはドライバーやラジオペンチを使いながら、上手に部品を組み立てました。

どうやって作るのかな?

どうやって作るのかな?

ドライバーでクルクルネジ止め

ドライバーでクルクルネジ止め

部品を組み立て終わったら、最後に形状記憶合金のワイヤーをふんわりかけ、プーリーに好きな色を塗って自分だけの熱エンジンの完成です。

完成後、子どもたちは熱エンジンを温めたお湯につけて試しました。部品のネジの締め方、ワイヤーの状態、お湯へのつけ方などによって、すぐに回転するものもあれば、調整に時間がかかるものもありましたが、北村教授や学生たちが調整を手伝い、最後には全員の熱エンジンが勢いよく回転しました。

熱エンジン、完成!!

熱エンジン、完成!!

うまく回るかな?

うまく回るかな?

終了後も多くの子どもたちが「もっと回したい!」とお湯の周りに集まって、熱エンジンの回転を楽しんでいました。帰る際には「楽しかった!」という声も聞かれ、まさしく、"たのしいものづくり教室"となりました。

(地域連携課長 古田 紀子)

ここでコンテンツ終わりです。