ここからコンテンツです。

News & Topics:2021年01月掲載分

- 2020年12月16日~18日 刈谷市立富士松北保育園で「木のおもちゃ」を展示

- 2020年12月分 本学掲載の新聞記事紹介

- 2020年12月17日 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社の新サービス企画について学生がグループディスカッションを行いました。

- 2020年12月26日 地域連携フォーラム2020を開催

- 2020年12月25日 「井ケ谷地区避難計画に関する三者協議」を行いました。

- 2020年12月13日 外国人児童生徒支援リソースルームシンポジウム「日本の社会に暮らすブラジルの子どもたちの明るい未来を目指して~『ブラジルから見た日本』という視点を取り入れて~」を開催

- 2021年1月7日 野田敦敬学長が附属岡崎小学校の児童にビデオメッセージを送りました。

- 2020年12月12日 高校生・保護者と教職の魅力について考える「第2回地域フォーラム―教職の魅力,その向上への課題―」を開催しました。

- 2021年1月21日 教育ガバナンスコース2年生に向けて後藤博明事務局長が講義を実施

- 2021年1月20日 附属岡崎中学校で「中学生のためのSDGsスタートブック」を用いた授業を行いました。

- 2021年1月13日 刈谷市立富士松北小学校で「選挙出前トーク」を開催しました。

- 2021年1月15日 東三河5市教育委員会との連携推進協議会を開催しました。

- 2021年1月27日 全学FD集会「本学のICTを活用した遠隔授業の実際と検討」を開催

2020年12月16日~18日 刈谷市立富士松北保育園で「木のおもちゃ」を展示

2021年01月 7日

木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

12月16日(水)~18日(金),刈谷市立富士松北保育園で「木のおもちゃ」が展示されました。

この「木のおもちゃ」は幼児教育講座の樋口一成教授がデザインし,長野県下伊那郡根羽村で生産された木を用いて,根羽村森林組合が制作したものです。精巧につくられた木製の台の上を,独特な形の木を転がしてその動きや音を楽しむことができます。富士松北保育園の1階の広いスペースに2~3mの大型の木のおもちゃ10点が展示され,子どもたちは夢中になって遊びました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で,園児たちはお出掛けやさまざまな体験活動を思うように実施できていません。「木のおもちゃを展示して子どもたちに遊んでもらいたい」という水野久美園長の思いを受けた樋口教授が,根羽村森林組合に相談してご協力いただき,今回の展示が実現しました。

今回の展示について,樋口教授は「コロナ禍で多くの行事や活動に参加できなかった子どもたちに喜んでもらえました。素敵な機会を頂きました」と話しています。

木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

木のおもちゃで遊ぶ子どもたち

(広報課 副課長 古田紀子)

2020年12月分 本学掲載の新聞記事紹介

2021年01月 8日

2020年12月に掲載された新聞記事は12件,テレビ番組1件,ラジオ番組1件,Webサイト1件です。

このほかに紹介された記事等あれば広報まで情報をお寄せください。

新聞記事

- 新型コロナウイルス感染拡大でマスクの着用が常態化し,臭いを感じにくくなる中,小学校生活科で臭いをテーマにした授業の導入を目指す動きがあることを紹介する記事で,プログラムを監修する野田敦敬学長のコメントが掲載されました。

【12月2日(水) 朝日新聞朝刊24面】

- 東海学生駅伝の男子参加チームで本学名が掲載されました(12月13日(日)開催,本学の成績は9位)。

【12月5日(土) 中日新聞朝刊23面】

- 大学入学共通テストに関する記事の中で,本学の英語の配点比率が紹介されました。

【12月9日(水) 朝日新聞朝刊22面】

- 日本経済新聞が実施し,本学も回答した学長アンケートの集計結果が紹介されました。

【12月9日(水) 日本経済新聞朝刊33面】

- 新型コロナウイルスの影響を受けた学生への名古屋工業大学の支援を紹介する記事で,本学の支援金支給の実施が併せて紹介されました。

【12月11日(金) 毎日新聞朝刊17面】

- 東海3県の国立大学の授業実施方法の調査結果を発表した記事で,他大学とともに本学の授業開講科目数などが掲載されました。

【12月12日(土) 朝日新聞朝刊31面】

【12月23日(水) 中日新聞朝刊16面】】

- 学ぶ「キャリアファイル」の企画記事で,大学生スタッフの一員で初等教育教員養成課程音楽選修2年の池内友音さんのコメントが掲載されました。テーマは「ヤングケアラー就職・転職支援」です。

【12月12日(土) 中日新聞朝刊15面】

- 本格的な入試シーズンを前に,各大学の対策を紹介する記事の中で本学の対策の一部が紹介されました。

【12月12日(土) 読売新聞夕刊9面】

- 12月12日(土)に本学で開催された「第2回地域フォーラム」の様子が紹介されました。

- 11月22日(日)に開催された「第25回NIE全国大会東京大会」にシンポジストとして参加した社会科教育講座の土屋武志教授のコメントが掲載されました。

【12月16日(水) 読売新聞朝刊26面】

【12月28日(月) 毎日新聞朝刊14面】】

- 1月30日(土)に愛西市文化会館で開催予定の生涯学習地域連携講座で,技術教育講座の北村一浩教授が講師を務めることが掲載されました。テーマは「3Dプリンターって何だろう?」です。

- 岡崎市教育委員会が,30人学級実施に向けた検討会の初会合を開催し,社会科教育講座の土屋武志教授が委員長に指名されたことが掲載されました。

テレビ番組

- 12月17日(木)放送 ケーブルテレビ「KATCH TIME30」

12月16日(水)に本学で行われた「学長と大学のビジョンを語る会」の様子が放送され,学生のインタビューのほか,学部生,院生合わせて11人の参加があったことや,今後も定期的に開催される予定であることなどが紹介されました。

ラジオ番組

- 12月17日(木)放送 CBCラジオ「気分爽快!多田しげおの朝からP・O・N」

朝一の気になるニュースを専門家が解説する企画コーナーで,理科教育講座 渡邊幹男教授が「もみの木」について解説しました。 そもそも「もみの木とはどんな木?」から始まり,クリスマスツリー以外にもかまぼこの板や冠婚葬祭(お札,絵馬,柩)など身近なところで使われていること,クリスマスツリーにもみの木が使われることになった理由が分かりやすく紹介されました。

Webサイト

- Yahoo!ニュース

文部科学省が掲げる「障がいのある教員の雇用」について特集した記事で,特別支援学校教員養成課程で自らも重度難聴の障がいを持つ上田大樹さんが紹介されました。 教員を目指す上田さんが愛知県立千種聾学校で教育実習を行った様子や,感想,戸惑ったこと,また受け入れる学校側の現状なども紹介されました。

(広報課 広報・渉外係 飯濱美樹)

2020年12月17日 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社の新サービス企画について学生がグループディスカッションを行いました。

2021年01月 8日

12月17日(木),プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社と本学学生が,電池を使った新サービス企画についてグループディスカッションを行いました。

美術教育講座 井戸真伸教授の指導のもと,美術選修・専攻所属の1年生7人,3年生3人が3つのグループに別れ,新サービスの受容性やデザイン性について意見を交換しました。 その後,各グループの意見を発表し,全体で新サービスの発展について考えました。

学生にとって,企業の企画立案の機会に触れる貴重な経験となりました。

企業の方と学生のグループディスカッション

企業の方と学生のグループディスカッション

全体での意見交換

全体での意見交換

(地域連携課 地域連携係 石垣果恋)

2020年12月26日 地域連携フォーラム2020を開催

2021年01月 8日

12月26日(土),刈谷市中央生涯学習センターにて「地域連携フォーラム2020」を開催しました。

本フォーラムは,地域貢献のあり方や地域連携活動などをテーマに地域連携センターが毎年開催しているものです。今年度は,藤田医科大学と共催で「医教連携によって開発した食物アレルギー等緊急時対応プログラムの実践-そなえる&ふせぐ 安心な学校づくり-」をテーマに実施し,当日は小中学校の養護教諭を中心に25人の参加がありました。

始めに,野田敦敬学長から開会のあいさつと本フォーラムの主旨についての説明がありました。 前半では,養護教育講座の岡本陽准教授による実際に起こった誤食事故(インシデント)の事例分析と,学校におけるアレルギー対応体制についての解説を行い,次に,藤田医科大学地域連携教育推進センター長の石原慎教授による,アナフィラキシーの症状などについて,実際の写真や音声による具体例を用いた解説を行いました。

あいさつする野田敦敬学長

エピペンの使い方を説明する石原慎教授

後半は,座学では修得できない緊急時の対応について,人形とエピペンの練習用注射器を用いて参加者全員が実際にシミュレーションを体験しました。

質疑応答を行った後、土屋武志地域連携センター長から閉会の言葉があり,参加者とともに一日の内容を振り返りました。 参加者からは,「アナフィラキシーの症状について画像や音声で分かりやすく教えていただけてよかった」「実際に針が出るエピペンを体験でき,自信を持つことができた」との感想が聞かれました。教育現場などでの課題である食物アレルギーへの対応について,貴重な機会を提供することができ,今後につながる有意義なフォーラムとなりました。

針が出るエピペンを練習用注射器で体験

手指消毒や密を防止するなど

コロナ感染症対策を行い開催

(地域連携課 地域連携係 石垣果恋)

2020年12月25日 「井ケ谷地区避難計画に関する三者協議」を行いました。

2021年01月12日

12月25日(金),本部棟第五会議室で,「災害発生時における井ケ谷地区避難計画に関する三者協議」を開催しました。本学,井ケ谷地区自主防災会および刈谷市からは市議会議員,危機管理課が参加しました。

避難計画を説明する後藤博明理事

まず,大学と刈谷市で締結している協定に基づいた避難場所などについて確認した後,災害発生後でも建物が使用できることを前提として,介護を要する方,高齢の方,乳児がいらっしゃる方など配慮が必要な方に,第一共通棟1階の教室の一部を提供することなどを説明しました。

三者協議の様子

続いて,災害発生後,破損により建物が使用できない場合や避難者を建物に収容しきれない場合に,陸上競技場にテントや照明を設置するためのレイアウトおよびシミュレーションについて説明しました。刈谷市に対しては,テントを供給してもらうための他の自治体との協定締結や照明設置への支援について要望しました。

説明後,三者での意見交換ではさまざまな意見が出され,課題などについての認識が共有されました。後藤理事からは「本日の三者協議で井ケ谷地区の避難計画についての理解と意識の向上につながったと思う。今後も定期的に三者協議の場を設けさせていただきたい」と提案があり,三者が一体となって協力することが確認されました。

近藤澄男市議会議員(左)と

黒川智明市議会議員(右)

刈谷市の方針を説明する近藤浩危機管理

課長(右)と浜島邦年主査(左)

(総務課 副課長 浅岡明美)

2020年12月13日 外国人児童生徒支援リソースルームシンポジウム「日本の社会に暮らすブラジルの子どもたちの明るい未来を目指して~『ブラジルから見た日本』という視点を取り入れて~」を開催

2021年01月14日

12月13日(日),第二共通棟411教室にて,外国人児童生徒支援リソースルームシンポジウム「日本の社会に暮らすブラジルの子どもたちの明るい未来を目指して~『ブラジルから見た日本』という視点を取り入れて~」を開催し,教育関係者,本学教職員および学生など約60人が参加しました。

あいさつをする野田敦敬学長

開会にあたり,野田敦敬学長から「令和2年4月に開設した日本語教育支援センターは,中部地区の外国人児童生徒支援の中核を担っていきたいと考えています。このシンポジウムを通して,より相互理解が深まり,さまざまな立場の方々が互恵的な関係になることを願います」とあいさつがありました。

ネイ フトゥロ ビテンクール総領事の発表を

聞く参加者

前半は,まず始めに,在名古屋ブラジル総領事館総領事のネイ フトゥロ ビテンクール氏から「在日ブラジル人学生の現状の全体像について」をテーマに発表いただきました。総領事に直接質問できる貴重な機会とあって,在日ブラジル人の子どもが本国へ帰国した場合の教育のつなぎに関する質問や,地域社会と学校およびブラジル人社会の連携に関する質問などがあり,丁寧にお答えいただきました。

次に,マンゴープロジェクト キャリアアップ/学校コーディネーターの川野オチラ氏から「日本の義務教育を受けるブラジル人学生について」をテーマに発表いただきました。半田市教育委員会の語学相談員としてのご経験を基に,日本の学校で学ぶ外国にルーツを持つ子どもたちのコミュニケーションの問題やアイデンティティの問題,中学卒業後の進路に関する問題などについてお話しいただきました。今後の日本社会を支えていくために,学校現場と家庭,市役所,領事館,大学などさまざまな立場からかかわり連携することが必要であり,少しずつさまざまなかかわりのループを作って支援を続けていくことが重要であるとお話がありました。

後半は,まず,ブラジル人学校エスコーラ・ネクターの山家ヤスエ氏から「ブラジル人学校に通うブラジル人学生について」の発表がありました。ブラジル人学校の現状に関する説明のほか,ダブルリミテッドの問題にどう対応していくべきかなどについてお話しいただきました。外国人学校でも道は切り開ける,それぞれの子どもを中心にとらえ,どう支援していくのがふさわしいか,その子なりのプロセスを大切にすべきであるとのお話が印象的でした。

次に,在名古屋ブラジル総領事館副領事のエリーザ マイア氏から「ブラジルにおける学校教育について」の発表があり,さまざまな文化や宗教,歴史的背景などが混ざり合って成り立っているブラジルならではの学校教育現場の様子や,多文化共生意識を醸成することの大切さなどについてお話しいただきました。

本学学生の中山なつみさん

続いて,本学教育学部初等教育教員養成課程理科選修の中山なつみさんが,「外国にルーツを持つ子どもたちへのボランティアに参加して」をテーマに発表しました。土曜親子日本語教室や放課後学習支援などに参加した経験から感じた問題点などについて,実際に直面した事例を基に,ボランティア学生の視点で考察や感想を述べました。

最後に,日本語教育支援センターの杉浦慶一郎センター長から閉会のあいさつがあり,シンポジウムを終えました。シンポジウム終了後は,希望者によるリソースルームの見学が行われ,参加者からは,「日本の義務教育を受けるブラジル人の実態や,ブラジル人学校の取り組みを知ることができてよかった」「自分の学校にいる子どもたちへどんなことができるか考えたい」などの感想があり,実り多いシンポジウムとなりました。

(地域連携課 地域連携係長 神谷知穂)

2021年1月7日 野田敦敬学長が附属岡崎小学校の児童にビデオメッセージを送りました。

2021年01月14日

1月7日(木),野田敦敬学長が附属岡崎小学校4年3組(担任:金山孝宏先生)の児童にビデオメッセージを送りました。これは,4年3組の34人の子どもたちが社会科の授業の一環で,岡崎市の和菓子店「小野玉川堂」のどら焼きのお正月限定パッケージをデザインしたことを受けて,送られたものです。

附属岡崎小学校4年3組の児童が

パッケージデザインしたどら焼き

小野玉川堂は大正11(1922)年に創業した老舗和菓子店で,皮の手焼きや薪で炊く餡子(あんこ)など,伝統の製法を大切にしたお菓子作りをされています。伝統産業に対する見方や考え方を広げるために行われた授業の中で,子どもたちは同店を取材して,調べ学習を行いました。小野玉川堂が,近年の和菓子離れや後継者不足といった問題の中でも,新しい取り組みを行いながら,伝統を守り続けていることを知った子どもたちが「店の伝統を守るために何かしたい」と希望したことから,同店がどら焼きのパッケージデザインを子どもたちに依頼しました。パッケージは34人全員が一種類ずつ考え,どら焼きのイラストのほかにも,干支の牛や縁起物のダルマ,富士山などの正月らしいイラストがあったり,「伝統の味守りぬく」「手作りだからこそおいしい!」などのメッセージが記載されたりと個性豊かなパッケージとなりました。

カメラの前で子どもたちへのメッセージを話す

野田敦敬学長

子どもたちがパッケージデザインしたどら焼きに,野田学長は「皆さんがひとり調べをして,友達の意見を聞き,発表している姿にいつも感心しています。皆さんがこのパッケージを作るときに熱い気持ちになったのは,小野玉川堂さんが見せてくれた姿や話してくれた言葉があったからだと思います。そして小野玉川堂さんが熱い気持ちになったのは,皆さんに『こんな力をつけたい』と思った金山先生の熱意に応えてくれたからだと思います。熱い気持ちのつながりがとてもすてきだな,と思います。そんな熱い気持ちを感じるどら焼きを楽しみにして食べます」と話しました。

このお正月限定パッケージのどら焼きは,1月17日(日)まで販売されています。

今回の取り組みは,12月27日(日)付の中日新聞朝刊に掲載されました。

(広報課 副課長 古田紀子)

2020年12月12日 高校生・保護者と教職の魅力について考える「第2回地域フォーラム―教職の魅力,その向上への課題―」を開催しました。

2021年01月14日

12月12日(土),本学の次世代教育イノベーション棟で「大学出版会を活用した地域参画型の『教職の魅力』発信プラットフォームの構築」プロジェクトの「第2回地域フォーラム―教職の魅力,その向上への課題―」を開催しました。

このプロジェクトは今年度,文部科学省「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」に採択されたもので,多様な立場においてどのように教職が理解されているかを探り,教職の魅力向上に向けた課題を明らかにすることで,社会と大学が一体となって教職の魅力を問い直し,発信することを目的としています。

第2回目の地域フォーラムとなる今回は,本学附属高校,そして教育コースがある愛知県立半田東高校,愛知県立豊橋南高校からそれぞれ2人ずつの生徒とその保護者,計6組13人に参加していただきました。参加した高校生は,教職を志望している生徒と他の職業を志望している生徒,それぞれ3人ずつとなっています。

あいさつをする野田敦敬学長

前半のグループセッションは,教職を志望する高校生とその保護者のグループと他の職業を志望する高校生とその保護者のグループの2つに分かれて行いました。それぞれのグループでは,なぜ志望する職業に就きたいと思ったのか,自分の子どもがその職業を目指すことについてどのように思っているかなどについて意見交換しました。また,後半のグループセッションは,保護者と高校生の2つのグループに分かれて行いました。高校生のグループでは,どんなことを大切にして仕事をしたいか,逆に魅力を感じないのはどのような仕事か,自分の親が仕事をする姿についてどのように感じているのか,などについて意見を出し合いました。「尊敬している」,「感謝している」,「自分の進路を尊重してくれる」など,普段,面と向かって言えない保護者の方々への感謝の気持ちを素直に話してくれました。保護者のグループでは,保護者から見た教職の負担やその特殊性について話し合いました。

高校生のグループセッション

保護者のグループセッション

全体の振り返りでは,高校生からは「将来について言葉にして話したのは初めてでした。良い経験になりました」,「親が自分を見ていてくれることが分かりました。家では話さない内容だったので参加してよかったです」,保護者からは「子どもの意思を確認することができました。支援していきたいと思います」,「教職を選ぶ人にも,選ばない人にも社会は厳しいですが,このフォーラムのように,より良い社会を創っていこうとする人がいるので頑張ってほしいです」といった感想が聞かれました。教職だけでなく,職業一般についてさまざまな方と意見交換を行うことができ,聴き合うことで相互が理解し,社会が前向きに進むことができると感じた有意義な機会となりました。

(広報課 副課長 古田紀子)

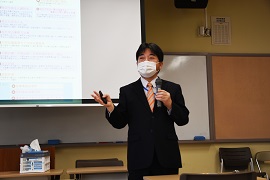

2021年1月21日 教育ガバナンスコース2年生に向けて後藤博明事務局長が講義を実施

2021年01月22日

1月21日(木),教育ガバナンスコース2年生対象の授業「教育事務概論」(担当 教育ガバナンス講座 風岡 治准教授)の第13回が実施されました。この授業は教育事務の中でも教育活動の質を高める経営管理事務の在り方について考えることを目標としており,学校現場の教育事務にかかわる人々をゲストスピーカーとして招いています。第13回は「高等教育(国立大学法人)における教育事務」がテーマで,本学の理事(総務・財務担当)・副学長でもある後藤博明事務局長が講義を実施し,学生のほか,地域の学校事務職員の方々や本学職員が受講しました。

後藤博明 理事・副学長・事務局長

後藤博明 理事・副学長・事務局長

後藤事務局長は,初めに「どの仕事でも,目の前のものやデータをうのみにするのではなく,『本当にそうか,異なるとらえ方もあるのではないか』と考えることが大切である」と話し,大学の数や設置年数を例にあげて,同じ事象でもとらえ方によっては数値が異なることを学生に分かりやすく説明しました。

次に,法人化以降の大学改革の変遷や,最近の国立大学にかかる改革方針について説明し,各大学においても積極的に改革を進めており,評価により予算措置や施設改修が認められることが紹介されました。

その後,赴任した各大学などでの経験を交えながら,「大学が目指す姿の実現のため,ときには附属学校(中等教育学校)の新設など組織を大きく変える仕事にも取り組んできたが,そうした経験はその他の大学でも生かすことができた。学校事務は,どこにいても求められる働きができる存在だと感じる。皆さんにも,学校事務の持つ可能性を感じてほしい」と語り掛け,学生たちは真剣に聞き入っていました。

講義の様子

授業後のアンケートでは「"事務"という言葉から定型的な仕事をイメージしていたが,時代背景や状況に応じた柔軟性が求められる仕事だと感じた」「経験を踏まえた説明があり,学校事務として働くイメージがわいた」「学生の支援業務から大学改革まで多岐にわたる仕事で,やりがいがあると感じた」などの感想が聞かれました。

今回の講義によって,国立大学法人における教育事務や教育にかかわる自治体職員に対する,学生の理解および興味関心の向上につながればと思います。

(広報課 広報・渉外係 社本真里)

2021年1月20日 附属岡崎中学校で「中学生のためのSDGsスタートブック」を用いた授業を行いました。

2021年01月26日

「中学生のためのSDGsスタートブック」

1月20日(水)の5・6時間目に附属岡崎中学校 1年A組でSDGs普及啓発冊子「中学生のためのSDGsスタートブック」を用いた授業実践を行いました。

本冊子は2019年に内閣府から「SDGs未来都市」に選定された愛知県が,次代を担う若者にSDGsについて意識しながら行動する重要性を学んでもらうことを目的として作成したもので,本学の理科教育講座 大鹿聖公教授が監修しています。中学1年生全員に配布できるよう,県内の国公私立中学に送付されており,幅広い活用が期待されています。附属岡崎中学校では,従来から,子どもが自ら問題を見つけ主体的に追究し,専門家や企業などに対する取材や発信を繰り返す取り組みを展開してきていることから,本冊子を学校現場で活用するための事例として紹介するため,今回の授業実践を依頼されました。

授業実践を行った今泉教諭

今回の授業実践者である今泉匡博(いまいずみまさひろ)教諭は「SDGsを知っている?」「どうしてsは小文字なの?」「目標達成の年である2030年にみんなは何をしている?」など,生徒の興味を引き付けながら概要を説明した後,スタートブックの内容にそって授業を進めました。本冊子は,「経済」「社会」「環境」の3つの分野について,写真やクイズを用いてSDGsを分かりやすく説明するとともに,生徒が自身の行動を振り返るチェック項目や,これから何ができるかを宣言できる欄が設けられています。そして,さらに気になった目標を選び,自分自身でできる取り組みを考えたり,地域・学校・企業がどのような取り組みをしているかを調べたりできるワークシートがついています。

ワークシートに記入する様子

タブレットで調べる様子

活発に挙手する生徒たち

生徒たちは今泉教諭の声掛けにあわせて,自分の普段の行動をチェックし,SDGsの目標達成に向けて自分に何ができるかを考えました。また,タブレットを用いて企業などの取り組みを調べ,分かったことやより良い未来のために自ら取り組みたい行動について活発に手を挙げて発表しました。

今回の授業に生徒からは「地震の時のことを考え,近所の人たちとのつながりを守っていきたい」「SDGsは知っていたけれど,環境や貧困以外の視点もあると分かった。買い物の時に地球に良いものを選びたい」といった宣言や感想が聞かれました。また,授業を行った今泉教諭は「『SDGsについては言葉を聞いたことがあるだけ』という中学生は多いので,このスタートブックは学習のきっかけづくりとして非常に良いと思う。中長期的に見通しをもって行えば,より多くの子どもたちが自分ごととしてとらえ,目標に向けた取り組みを行うことができるだろう」と話しました。

今回の授業実践の様子をまとめたレポートは,後日,愛知県のWebサイトで公開される予定です。

【関連リンク】

(広報課 副課長 古田紀子)

2021年1月13日 刈谷市立富士松北小学校で「選挙出前トーク」を開催しました。

2021年01月29日

1月13日(水),刈谷市立富士松北小学校にて,本学の学生が「選挙出前トーク」を実施しました。 この事業は,本学と刈谷市との選挙啓発連携事業であり,児童に選挙への関心を持ってもらうことを目的に,学生が刈谷市内の小中学校に出向き選挙に関する説明や模擬選挙を行うものです。

今年度は,学生ボランティアとして集まった1年生の学生5人が,刈谷市選挙管理委員会の協力のもと実施しました。

選挙に関するクイズで予想外の答えに驚きの声が上がったり,校長先生を選ぶ模擬選挙で候補者役の学生の演説を聞いて投票に悩んだりと,選挙について楽しみながら学ぶ子どもたちの姿が見られました。

「選挙」について学ぶ子どもたち

模擬選挙の様子

(地域連携課 地域連携係 石垣果恋)

2021年1月15日 東三河5市教育委員会との連携推進協議会を開催しました。

2021年01月29日

1月15日(金),東三河5市教育委員会との連携推進協議会をオンラインで開催しました。 本協議会は,協定に基づく共同開催事業の,次年度に行われる教育委員会との連携公開講座の企画内容などを決めることや,個別支援事業として,連携する各市教育委員会が抱えている問題や課題の解決に向けて協議および意見交換を行うことを目的に開催されました。

本学からは,土屋武志地域連携センター長および学校教育支援部門の担当教員2人が出席し,連携する各市教育委員会からは,学校教育課長をはじめとする5人の委員が出席しました。

連携推進協議会の様子

土屋センター長が議長となり,共同開催事業であるスクールリーダー研修(学校マネジメント)の来年度開催に向けた内容などの協議が行われました。その他,学校サポート活動の実施状況や,各市教育委員会が現在抱えている教育課題や新たな連携協力事項および要望などについて,活発な意見交換が行われました。

(地域連携課 地域連携係 石垣果恋)

2021年1月27日 全学FD集会「本学のICTを活用した遠隔授業の実際と検討」を開催

2021年01月29日

全学FD会場(対面)の様子

1月27日(水),本学のICT教育基盤センター,教職キャリアセンターの共催で,教職員向けの全学FD集会「本学のICTを活用した遠隔授業の実際と検討」を開催し,対面およびオンラインあわせて約70人の教職員が参加しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,本学では今年度は前期の授業を遠隔で実施しました。これらの対応について,学生・教員に実施した調査結果の報告と,本学での遠隔授業がどうあるべきかを実例を交えながら議論することを目的として,今回の全学FD集会は開催されました。

全学FD集会では,まず教育ガバナンス講座の江島徹郎教授より前期の遠隔授業について,学生・教員に実施した調査結果が報告されました。学生に対する調査では,遠隔授業そのものについては評価が高く,授業のうち6割くらいが遠隔授業でも良い,という結果が得られました。ただ,遠隔授業の方法別に調べると,オンデマンド型の遠隔授業の場合,動画・音声が含まれていない場合は,満足度が低いことが分かりました。これに対し教員に対する調査では,これから動画・音声を含んだ教材を使っていきたいという回答が多いことが報告されました。

事例報告の様子

続いて,本学ICT教育基盤センター研究員(NTTラーニングシステムズ(株) 教育ICT推進部 教育ICT研究室)の山田初美氏から他大学や小中高の学校現場での遠隔授業の実態,情報教育講座 梅田恭子准教授からまなびネット(Moodleをベースとする本学の遠隔教育システム)の活用事例,国語教育講座 砂川誠司講師からMicrosoft Teamsの活用事例がそれぞれ報告されました。

さらに情報教育講座の松永豊教授から動画作成の紹介がありました。手近なソフトウェアで動画作成から,学生への配信までを行うことができるよう,PowerPointによる動画の作成,フォトによる動画の連結,Microsoft Streamによる学生への配信が紹介されました。

今回の全学FD集会に,参加者からは「ICTが得意でないので,動画で説明できればと思ったことがある。PowerPointで作れるならできそうだ」という感想がありました。また,報告者の一人である江島教授は「関心が高く,多くの参加者があってよかった。サポート体制が追い付いていないところがあったが,マニュアルも整備されてきた。来年度に向けて頑張ろうと思う」と話しました。

(広報課 副課長 古田紀子)

ここでコンテンツ終わりです。