ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年01月掲載分

- 2024年12月18日 未来共創プラン戦略7 教科横断探究プロジェクトシンポジウム「才能へのまなざし ―これからの学校、教員養成ができること、すべきこと―」を開催しました

- 2024年12月25日 「医教連携フォーラム2024」を開催しました。

- 2024年12月21日 「やさしい打楽器ワークショップ」を碧南市芸術文化センターで開催

- 2024年12月25日 学生表彰を行いました

- 2024年12月8日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で「合同子ども会によるクリスマス会」を開催

- 2024年12月26日 に餅つき大会、および2025年1月7日 に鏡開きを行いました

- 2024年12月15日 「第48回 冬の子どもまつり」を開催しました。

- 2024年12月15日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第3回「ミックススポーツフェスタ~種目を超えて子どもたちにスポーツの機会を~」を開催

- 2025年1月5日 本学構内をコースとした「井ケ谷町新春ウォーキング」が開催されました。

- 「愛知教育大学動作法月例訓練会」が、令和6年度「障害者の生涯学習支援活動」にかかる文部科学大臣表彰を受賞

- 2024年12月24日 教職員の子どもを対象とした学童保育を実施しました

- 2024年12月8日 かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会に参加しました。

- 2024年12月21日 理科教育講座・大鹿研究室の学生主催による「刈谷グローカルフェスタ」が開催されました

- 2024年12月10日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で星城高等学校の1年生が本学の授業を見学・参加しました。

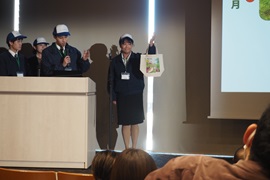

- 2025年1月8日 FD講演会「外国にルーツを持つ子ども達への教育の必要性を大学全体で認識する Part2」を開催

- 2024年12月発表 令和6年3月卒業者の教員就職者数(正規+臨時)500人超え、4年連続で全国1位となりました。

- 2024年12月19日 金城学院大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

- 2025年1月15日 愛知県の児童・障害者相談センターから講師を招き本学学生・大学院生らを対象に里親制度に関する講座を実施しました。

2024年12月18日 未来共創プラン戦略7 教科横断探究プロジェクトシンポジウム「才能へのまなざし ―これからの学校、教員養成ができること、すべきこと―」を開催しました

2025年01月 6日

12月18日(水)、愛知教育大学未来共創プラン戦略7教科横断探究プロジェクトが、シンポジウム「才能へのまなざし ―これからの学校、教員養成ができること、すべきこと―」を開催しました。個別最適な学びについての取り組みの深化が全国的に進む中、これからの学校教育、教員養成、教育行政では子どもたちの「才能」に対しどのようなまなざしを向けていくべきか、また、本学における教科横断型学習や探究型学習におけるコーディネート力をどのように育成していくべきかについて、深い知見をお持ちの講師による講演および白熱した対談が交わされ、各参加者にとって気づきの多い時間となりました。学生、大学院生、教職員等41人が参加しました。

小塚良孝副学長(カリキュラム改革・国際交流・未来共創担当)の司会の元、はじめに未来共創プラン戦略7プロジェクトリーダーの上原三十三教授から開会のあいさつがあり、個別最適な学びに焦点を当てた本シンポジウムの趣旨を説明した後、第一部として株式会社SPACE代表取締役CEO/最高情熱責任者の福本理恵氏から「私のパラダイムシフト:ROCKETからSPACE、そして異才から個才へ」と題してご講演いただきました。

自らの経験を交えて講演する福本理恵氏

自らの経験を交えて講演する福本理恵氏

講演では、自らの来歴とその時々の立場での教育とのかかわりや、考え方、関心の変遷などについて話され、子どもたちの認知特性や学校教育との関係を踏まえて、具体的にROCKETプロジェクトでどのような取組を行ったか、また、活動の中での子どもの具体的な様子や、時には当時の反省などについても、詳細にお話しいただきました。

これらの経験を元に現在取り組んでいるSPACEの活動について、生徒自身が自らの特性や興味関心等についてアセスメントを行い、自分自身を見つめ、理解していく「自分学」により、より自分に適した環境に調整していく学習の「個性化」についての実証研究や、鎌倉市や名古屋市教育委員会の主催で実施している不登校支援や探究学習に関する事業であるULTLAプログラムなどの事例をご紹介いただき、参加者は熱心に聞き入っていました。

その後、休憩をはさんで福本氏と真島聖子学長補佐(未来共創プラン担当)による対談「個別最適な学びは学校でどこまでできる? どこまですべき?」を行いました。

福本氏と真島聖子学長補佐の対談の様子

福本氏と真島聖子学長補佐の対談の様子

真島学長補佐から、公教育ではなく、民間事業者として教育に携わることの意義、メリット・デメリットについて提起されると、福本氏からは、意思決定の早さ、トライアンドエラーで迅速な動きができる小回りなど、民間ならではの利点、やりがいなどが挙げられるなど、時間が足りないほどの情熱にあふれた掛け合いに、フロアから大きな拍手が送られました。

あいさつする野田敦敬学長

あいさつする野田敦敬学長

最後に、野田敦敬学長から総括として、「個別最適な学び」について、福本氏の取り組みを踏まえ、野田学長が取り組んでこられた総合的な学習の時間における反省や今後の可能性などに触れ、シンポジウムを締めくくりました。

熱心に質問する有志参加者

熱心に質問する有志参加者

また、その後、福本氏を囲んで懇談会を行い、有志参加者はここぞとばかりに「才能とは?」「公教育の限界?」「探究の題材の選び方は?」など、熱心に質問し、ディスカッションを行いました。福本氏のお話を間近で直接伺う、貴重な機会となりました。

終了後のアンケートでは「公的と私的の対比の中で、それぞれにメリット・デメリットがある中で、社会では両方とも必要な点をこのトークから学べた」「クラスに気になる子が何人もいる中で、その子たちがどのような思いを持ち、どんな個性があるか向き合い、理解しようとする姿勢が大切なのではないかと考えました」「個の最適を追究していくとまったく別々、バラバラになりそうだけど、工夫次第でそれぞれをリンクさせていけば、1+1=無限なのかなと感じました」などの意見が寄せられ、参加者の心に大きく響くテーマの提起であったことが伺えました。

今後も教科等横断し、協働的に学び合う次世代型プログラムの開発に努めるとともに、学生の資質向上や大学の授業改善につなげることを目指してまいります。

(教務企画課 教育課程係長 後藤成美)

2024年12月25日 「医教連携フォーラム2024」を開催しました。

2025年01月 6日

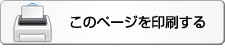

12月25日(水)、刈谷市総合文化センターアイリスにて「医教連携によって開発した食物アレルギー等緊急時対応プログラムの実践~医教連携フォーラム2024~」を、本学と藤田医科大学が共同開催しました。学校の冬休み期間中ということもあり、養護教諭・栄養教諭を中心に多くの先生方がご参加くださいました。

フォーラムではまず本学地域連携センター委員の岡本陽准教授より「学校におけるアレルギー対応体制構築」として研究発表がありました。岡本准教授は、平常時、緊急時の学校の対応について説明した後、緊急時の対応のためには定期的な研修の必要があるとして、開発された研修プログラムの紹介を行いました。続けて、藤田医科大学地域連携教育推進センター長の石原慎教授より「食物アレルギーの基礎とアナフィラキシーの症状」として食物アレルギーやアナフィラキシーの基礎知識と、写真・音声・動画を使った症状の紹介がありました。「迷ったら皮膚をみる」という石原先生の説明は分かりやすく、参加者から「徹底したい」との声が聞かれました。

石原慎教授

石原慎教授

岡本陽准教授

岡本陽准教授

注射の際のポイントを解説

注射の際のポイントを解説

その後、本物の針の出る注射器シミュレータと実際の肌の弾力を持つマネキン人形を用い、アナフィラキシーショック症状への対応に必要な実技の体験を行いました。石原教授より、注射の際のポイントの解説を受けた後、参加者は二人一組となり、一人ずつマネキン人形に注射を行いました。

実技トレーニングの様子

実技トレーニングの様子

過去にこの講習で学んだことを生かして、対応いただいた結果、3人の子どもの命が救われたそうです。実際にアナフィラキシーショックが起こった場合、その最初の対応はクラス担任となることが想定されます。今回、参加いただいた先生方が学校現場に伝え、誰もが動ける体制を構築していただければと思います。

(地域連携課長 古田 紀子)

2024年12月21日 「やさしい打楽器ワークショップ」を碧南市芸術文化センターで開催

2025年01月 7日

12月21日(土)、碧南市芸術文化ホール・シアターホールで、新山王政和教授(音楽教育講座)と現職教員の卒業生が中心になって、國府華子教授(音楽教育講座)と大学院生&学部生の協力を得て、竹の楽器を使ったリズム・アンサンブルのワークショップを行いました。

わぁ、叩いたら音が出た!

わぁ、叩いたら音が出た!

一緒に鳴らしてみよっか!

一緒に鳴らしてみよっか!

活動内容や配置は「子ども中心の参加型音楽活動」と「誰にも不安を感じさせない心理的安全性」を大切にして、本学附属特別支援学校と「にしお特別支援学校」の先生や施設の方からアドバイスを受けながら検討を重ねました。

学生の持つ楽器にも興味津々です

学生の持つ楽器にも興味津々です

みんなで演奏してみよう!

みんなで演奏してみよう!

保護者や引率者からは「サポートに入るタイミングがよい」「スタッフが本当に子どもたち一人一人をよく見ている」「子どもと一緒に音楽活動をするために大切だと思うことがたくさんあった」「途中で投げ出したり出ていったりする子が最後まで参加できた」「子どもが帰りたがらない」「次はいつ?」などの声を聞きました。私たちも多くのことを学び、それぞれ今後の教育活動に生かしていきたいと思いました。

演奏者一同楽しみました

演奏者一同楽しみました

(音楽教育講座 教授 新山王 政和)

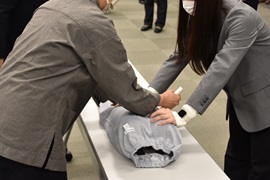

2024年12月25日 学生表彰を行いました

2025年01月 8日

12月25日(水)学長室にて、学生表彰を行いました。第28回PIARA国際ピアノコンクールファイナルにおいてアマチュア部門第1位および審査員特別賞を授賞した中道梨緒さん(学校教員養成課程 義務教育専攻 音楽専修3年)の功績に対して、野田敦敬学長から表彰状と報奨金が手渡されました。

中道さんからは、「このような結果をいただけたのは、いつもお世話になっているピアノの先生、金原先生や國府先生をはじめとする大学の先生方、そしていつも支えてくれる家族や友達のおかげだと思っています」「今回はピアノで表彰していただきましたが、大学では声楽や吹奏楽など幅広く音楽について学び、音楽の魅力を伝えていけるような教師になりたいと思っています」と感謝の言葉と今後の抱負が述べられました。

記念撮影

記念撮影

前例左から、野田敦敬学長、中道梨緒さん、國府華子副学長

後列左から、伊藤貴啓理事、石川恭副学長、鷹巣純創造科学系学系長

(学生支援課 学生・課外教育係)

2024年12月8日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で「合同子ども会によるクリスマス会」を開催

2025年01月 8日

12月8日(日)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、合同子ども会によるクリスマス会を本学で開催し、井ケ谷子ども会94人、西境北東子ども会21人、豊明薮田子ども会19人、大学関係者45人の合計179人が参加しました。

全員集合! 今日はいっぱい楽しむぞ!

全員集合! 今日はいっぱい楽しむぞ!

クリスマス会では、本学吹奏楽団によるクリスマスコンサートおよび楽器体験会、「訪問科学実験わくわく」による「液体窒素」「光の不思議」「小さな世界」の科学実験、大学生のお兄さんお姉さんと一緒にサッカー、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、マット、縄跳び、フラフープ、モルックを行うスポーツ・運動体験のプログラムがあり、子どもたちが体験したいプログラムを選択する形で実施しました。

どんな世界か見てみよう

どんな世界か見てみよう

(小さな世界)

すてきな演奏が響き渡るね

すてきな演奏が響き渡るね

(クリスマスコンサート)

ボールが高く飛んだよ!

ボールが高く飛んだよ!

(バレーボール)

何の形に切ろうかな?

何の形に切ろうかな?

(光の不思議)

こうやって音を出すんだ!

こうやって音を出すんだ!

(楽器体験会)

回したり跳んだり楽しいな

回したり跳んだり楽しいな

(フラフープ、縄跳び)

開催後の子どもや保護者からのアンケートでは、「大学生が一緒に遊んでくれて楽しかった」「子どもが普段では体験できないさまざまな企画があって良かった」「ほかの地域の子どもさんとのかかわりができて楽しかった」などの意見がありました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(保健体育講座 准教授 縄田亮太)

2024年12月26日 に餅つき大会、および2025年1月7日 に鏡開きを行いました

2025年01月 8日

12月26日(木)本学講堂前スカイガーデンにおいて、自然観察実習園で収穫されたもち米を使用し、教職員および学生有志による餅つき大会を行いました。

当日は、12月に任命を受けたばかりの学生広報スタッフがインスタグラムで事前周知を行ったところ、野田敦敬学長、岩山勉人事・研究担当理事、杉浦慶一郎附属学校担当理事をはじめとする教職員に加えて、約100人の学生が参加しました。

約3升のもち米が石臼に投入され、野田学長のかけ声で餅つきがスタートし、教職員や学生有志が交互に杵を振るい、鏡餅用の立派な餅を完成させました。

その後、追加のもち米3升もあっという間につき終え、つきたてのお餅を参加者に振る舞いました。

杵を手にする野田敦敬学長

杵を手にする野田敦敬学長

完成した鏡餅

完成した鏡餅

完成した鏡餅は学長室に飾られ、学長の年頭あいさつの際にお披露目されました。なお、鏡餅の台座は、自然観察実習園の作業員(近藤末男氏)が自然観察実習園内で伐採した竹を加工したものを使用しました。

年が明け、1月7日(火)には本部棟正面で鏡開きを行い、野田学長はじめ大勢の教職員が、炭火で焼いた鏡餅を温かいぜんざいで味わい、新年の門出を祝いました。

温かいぜんざいに舌鼓を打つ学長、理事

温かいぜんざいに舌鼓を打つ学長、理事

【参加した学生の感想】

〇学長や多くの先生方が参加されていて、学生と一緒にお餅つきをするといった貴重な経験ができ、みんなで協力することの大事さや楽しさをさらに実感できたので、今後の教員生活の中で生かしていきたいです。(4年生)

〇インスタグラムから餅つき大会を知り、友達と参加しましたが、このように先生方と学生が一体となって参加できるイベントがあると大学生活もより充実すると思いました。(3年生)

〇大学内でもち米が収穫できることや、このような餅つきが行われることは大学の魅力でもあるので、これからも大学のさまざまな魅力を発見したいと思いました。(2年生)

(学術研究支援課 学系支援係 創造科学系 玉城寛人)

2024年12月15日 「第48回 冬の子どもまつり」を開催しました。

2025年01月 9日

12月15日(日)愛知教育大学第一共通棟をメイン会場として「第48回 冬の子どもまつり」を開催しました。

お持ち帰りの様子

お持ち帰りの様子

当日は寒さこそありましたが天気にも恵まれ、学内・学外の団体や子どもまつり実行委員会が提供するさまざまな企画で楽しむ子どもたちの姿を見ることができました。また、飾りのお持ち帰り時間には、委員が作成した装飾を袋いっぱいに詰め込む子どもで会場がにぎわいました。

ちけっとるーむで遊ぶ子どもの様子

ちけっとるーむで遊ぶ子どもの様子

訪問科学実験わくわくによる企画の様子

訪問科学実験わくわくによる企画の様子

当日遊びに来てくれた子どもの数は、ここ数年で最大でした。 多くの子どもたちに来場してもらえたのは、企画を出展してくださった団体の皆さん、子どもたちと遊んでくださった学生の皆さんなど、多くの方にご協力をいただいたおかげだと実感しています。委員として、多くの方に参加していただけたことを大変うれしく思います。子どもまつりへの参加が皆さんにとって少しでも有意義なものとなりましたら幸いです。

次回は、2025年4月27日(日)に「第56回子どもまつり」を開催予定です。多数のご参加を委員一同お待ちしております!

子どもまつり実行委員

子どもまつり実行委員

(子どもまつり実行委員会委員長/教育支援専門職養成課程 心理コース2年 廣江 洋平)

2024年12月15日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第3回「ミックススポーツフェスタ~種目を超えて子どもたちにスポーツの機会を~」を開催

2025年01月10日

12月15日(日)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、第3回「ミックススポーツフェスタ~種目を超えて子どもたちにスポーツの機会を~」を開催し、小学校1年生から4年生までの78人が参加しました。参加した子どもたちは3つのグループに分かれ、バスケットボール・サッカー・バレーボールの3種目をローテーションしながら体験しました。各企業様にご協力いただき、バスケットボールはシーホース三河U18ヘッドコーチの高島一貴氏、サッカーはFC刈谷育成部長の那須信夫氏、バレーボールはトヨタ自動車サンピエナ監督の太田有紀氏を講師に迎え、さらに各チームの選手やスタッフの方および本学学生がサポートに入りました。

シュートいれるぞ!(バスケットボール)

シュートいれるぞ!(バスケットボール)

ゴールはすぐそこ、パス! パス!(サッカー)

ゴールはすぐそこ、パス! パス!(サッカー)

ジャンプして、アタック!(バレーボール)

ジャンプして、アタック!(バレーボール)

開催後の子どもや保護者からのアンケートでは、「全部楽しかった。また行きたい」「たくさんの選手や学生さんたちに話しかけてもらえて楽しそうでした、参加できてうれしかったようです」「運動が苦手な子で、本人はどれもあまり興味がなかったのですが、終わった後には、もう一回ずつやりたかったな、すごく楽しかったと言って、帰宅後もボールで遊んでいます」などの感想をいただきました。

みんなで集まってハイチーズ!

みんなで集まってハイチーズ!

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(保健体育講座 准教授 縄田亮太)

2025年1月5日 本学構内をコースとした「井ケ谷町新春ウォーキング」が開催されました。

2025年01月10日

1月5日(日)、井ケ谷町内会主催の「井ケ谷町新春ウォーキング」が開催され、緊急時避難場所となっている本学体育館などを確認するために、本学をウォーキングコースとして開放しました。本行事は、井ケ谷住民の健康促進や多世代間のコミュニケーションの場として開催しており、運営には学生団体である「かきつばたの民」が協力をしました。

来賓挨拶をする野田敦敬学長

来賓挨拶をする野田敦敬学長

多くの世代が健康維持の一環として参加できるよう、3.1キロのショートコースと4.0キロのロングコースが設けられ、来賓として参加した野田敦敬学長は開始前のあいさつで「今年は令和"7"年でラッキーセブンの年なので、幸せの多い一年としたいです」と抱負を語りました。

「かきつばたの民」の学生が手本となり三河弁バージョンのラジオ体操を行った後、参加者は本学に隣接する洲原神社からウォーキングを始めました。本学北門から大学構内を訪れ、非常発電機や応急給水施設など校内にあるさまざまな災害用設備を巡りました。防災備蓄倉庫前では、過去のほかの地区での災害対応や、自助としての日ごろの備えの見直しについてのお話がありました。その後、本学東門から抜け、ショートコース・ロングコースに分かれ、それぞれのペースでゴール地点の洲原神社まで辿り着きました。寒空に負けず参加者の会話に花が咲き、新年にぴったりの晴れやかな笑顔に包まれました。

みんなも一緒にやってみりん!

みんなも一緒にやってみりん!

構内を確認しながら歩いて行きます

構内を確認しながら歩いて行きます

説明に耳を傾ける参加者

説明に耳を傾ける参加者

身も心も温まる一日でした

身も心も温まる一日でした

地域と共にともにある大学として、地域の方々との関係が一層深まる有意義な機会となりました。

(地域連携課 地域連携係 柘植貴史)

「愛知教育大学動作法月例訓練会」が、令和6年度「障害者の生涯学習支援活動」にかかる文部科学大臣表彰を受賞

2025年01月14日

表彰を受ける森崎博志教授

表彰を受ける森崎博志教授

本学の特別支援教育講座有志を中心に実施している「愛知教育大学動作法月例訓練会」が、令和6年度の「障害者の生涯学習支援活動」に関する文部科学大臣表彰を受賞しました。令和6年12月10日(火)に文部科学省の東館3階第一講堂で行われた表彰式には、代表して森崎博志教授(特別支援教育講座)が参加しました。

「愛知教育大学動作法月例訓練会」は、発達支援技法である動作法による発達支援活動を毎月1回実施しています。この活動は50年にわたり続いており、この活動への参加が障害者のライフワークとしての心身のセルフケアおよび保護者の情報交換や学びの場となっています。更に、大学での教育課程外の活動として実施することで、ボランティア学生の専門性向上や動作法の普及にも繋がっているということも評価されたことについて、令和6年12月23日(月)に、学長および理事へ受賞の報告を行いました。

受賞報告をする森崎教授

受賞報告をする森崎教授

賞状を眺める野田敦敬学長

賞状を眺める野田敦敬学長

(地域連携課 地域連携係長 松本典江)

2024年12月24日 教職員の子どもを対象とした学童保育を実施しました

2025年01月14日

12月24日(火)に本学教職員の子どもを対象とした学童保育を試行的に実施しました。学内における学童保育は2回目の開催で、19人の児童が参加しました。

内容として、2つの教員プログラムを企画しました。常木静河准教授(理科教育講座)の「森探検へでかけよう!」では、自然観察園にて資料に記載された草木を探しました。永江智尚准教授(美術教育講座)の「まとあてゲームをつくろう!」では、輪ゴムの力で飛ばす弓、矢、的を作成し遊びました。

天狗の葉っぱあった!

天狗の葉っぱあった!

狙いを定めて...

狙いを定めて...

馬が牧草食べたよ!

馬が牧草食べたよ!

学生プログラムでは、馬術部にご協力いただき、馬にエサをあげたり、蹄鉄で作品を作ったりしました。

参加した児童の保護者のアンケートから、「プログラムについて子どもたちも楽しかったと言っていました。高学年にも満足できる内容だった」「前回参加した時にも会えたお友達と再会できて、うれしそうでした。学校外での人間関係構築にもよい機会だと感じました」「グループ分けがあったから、いろんな人と仲良くなれて良かった」などの感想が寄せられました。

大学だからこそ開催できる教員プログラムや学生プログラムを実施することにより、地域の学童保育とは異なる経験や学びを得ることができました。 男女共同参画推進オフィスでは、教職員が働きやすい環境づくりや職員のワークライフバランス促進のために、これからもさまざまなイベントを企画していきます。

(人事労務課 労務・福祉係員 安田和代)

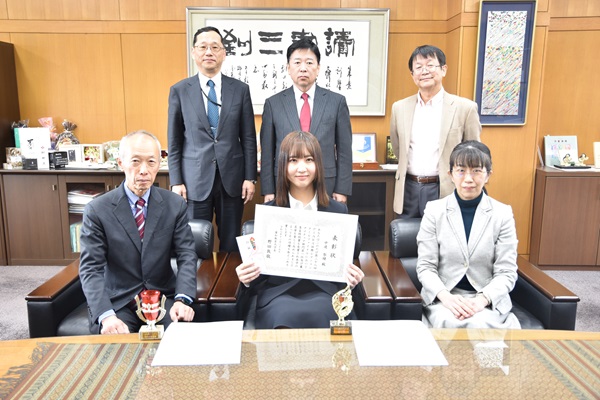

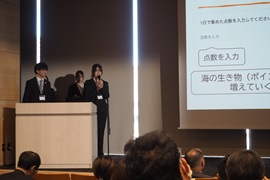

2024年12月8日 かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会に参加しました。

2025年01月16日

12月8日(日)、名古屋大学EI創発工学館FUJIホールで開催された「かがやけ☆あいちサスティナ研究所成果発表会2024」に本学の学生が各チームの研究員として参加しました。「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」は、未来のあいちの担い手となる大学生が、グローバルな視点を持って継続的にエコアクションを実施することができるよう、2015年に愛知県が始めた事業であり、大学生によるESD、SDGs活動の推進として積極的に取り組まれています。大学生が研究員として、パートナー企業から提示された環境面での課題について解決策を企業側に提案し、その成果を広くPRします。この成果発表会は、半年間にわたって大学生と企業とが協働しながら提案した課題解決策を成果として広く発表する会として行われました。

あいさつをする研究所所長の大村秀章知事

あいさつをする研究所所長の大村秀章知事

第10期目となる本年度は、愛知県の8つのパートナー企業・団体によるチームが編成され、本学からは峠谷歌音さん(学校教員養成課程 義務教育専攻 図画工作・美術専修2年)が「チーム・ウッドフレンズ」、桑原結子さん(同2年)が「チーム・マックスバリュ」、竹内佐和さん(同音楽専修1年)が「チーム・サガミ」、小祝彩愛さん(同理科専修2年)が「チーム・シャチハタ」、土井瑞希さん(同学校教育科学専修2年)が「チーム・LIXIL」、江川真太朗さん(同高等学校教育専攻 理科専修3年)が「チーム・マキタ」に、過去最高である6人の学生がそれぞれ参加しました。

「チーム・ウッドフレンズ」の成果発表を行う

「チーム・ウッドフレンズ」の成果発表を行う

峠谷歌音さん(右端)

「チーム・ウッドフレンズ」では、「日本の森林資源をサステナブルに活用する、「『次世代のまちづくり』を企画せよ」の課題に対して、「幼老複合施設を中心とした三世帯で暮らせるサステナブルな町をつくる」をタイトルに、国産木材を活用した三世代が豊かに過ごせる施設を中心とした街づくりを提案しました。

「チーム・マックスバリュ」の成果発表を終えた

「チーム・マックスバリュ」の成果発表を終えた

桑原結子さん(中央)

「チーム・マックスバリュ」では、「環境負荷低減の側面から『じもの商品』をPRする新たなサービスを提案せよ」の課題に対して、「試食×口コミ 『じもの商品』でつながる地域の環」のタイトルで、じもの商品の試食を通して、商品の購入を競ったり、商品のコメントを展示したりすることでフードマイレージに貢献する取組を提案しました。

「チーム・LIXIL」の成果発表を行う

「チーム・LIXIL」の成果発表を行う

土井瑞希さん(右)

「チーム・LIXIL」では、「オリジナル出前授業『水から学ぶ』をリニューアルするためのコンテンツを提案せよ」の課題に対して、「『水から学ぶ』を『自ら学ぶ』へ 社会にインパクトを与え続けられる小学生を目指して」のタイトルで、水について小学生が主体的に学べるすごろくや子どもたちが自ら話し合いや行動に取り組める内容を提案しました。

「チーム・シャチハタ」の成果発表を行う

「チーム・シャチハタ」の成果発表を行う

小祝彩愛さん(中央)

「チーム・シャチハタ」では、「"しるしの価値"を提供するサステナブルな製品・サービスを考案せよ」の課題に対して、「環境を守る活動を『しるし』に~シャステナ・プロジェクト~」のタイトルで、シャチハタが取り組む環境活動に、重ね捺しのシャチハタスタンプを取り入れたスタンプラリーを組み合わせたプロジェクトが提案されました。

「チーム・マキタ」では、「建設・農林の現場で女性が活躍するための、環境配慮型製品を活用した取組を検討せよ」の課題に対して、「持続可能な形で女性も輝いて働ける社会を!」のタイトルで、建設業で働く女性のリサーチから、中学校の出前授業として実施できるプログラムについて提案されました。

「チーム・サガミ」の成果発表を終えた

「チーム・サガミ」の成果発表を終えた

竹内佐和さん(左端)

「チーム・サガミ」では、「ゆたかな未来を次世代に!自然にやさしい商品・サービス・店舗を企画せよ」の課題に対して、「廃棄そばに新たな価値を!~『環境』と『ひと』にやさしい取組~」のタイトルに、各店舗で廃棄されるそばをお菓子風にアレンジし、それを用いた地域交流を行う取組を提案しました。

最優秀賞チーム「チーム・サガミ」のメンバーと大村知事

最優秀賞チーム「チーム・サガミ」のメンバーと大村知事

研究員の竹内さん(右端)

どのチームもそれぞれ個性的なプレゼンテーションが行われました。課題解決発表後、審査員による厳正な審査の結果、最優秀賞は「チーム・サガミ」が、優秀賞は「チーム・マックスバリュ」と「チームLIXIL」がそれぞれ受賞しました。今後、提案された課題解決策について、企業が実現させていくこととなります。 令和7年春頃に再度、本学の学生が参加したチームによる学内発表会を開催予定です。ぜひ、彼らの成果を見に来てください。本事業は次年度も開催される予定です。学生の皆さん、次の研究員として、ぜひトライしてください。

優秀賞チーム「チーム・LIXIL」のメンバーと大村知事

優秀賞チーム「チーム・LIXIL」のメンバーと大村知事

研究員の土井さん(右から2人目)

優秀賞チーム「チーム・マックスバリュ」のメンバーと大村知事

優秀賞チーム「チーム・マックスバリュ」のメンバーと大村知事

研究員の桑原さん(右端)

(地域連携センター長 大鹿聖公)

2024年12月21日 理科教育講座・大鹿研究室の学生主催による「刈谷グローカルフェスタ」が開催されました

2025年01月17日

12月21日(土)、刈谷駅前北地区広場(きたくる広場)にて、理科教育講座大鹿聖公教授の研究室の学生主催による「刈谷グローカルフェスタ」が開催されました。

刈谷グローカルフェスタ会場(きたくる広場)

刈谷グローカルフェスタ会場(きたくる広場)

本イベントは、令和6年度に愛知県が実施する、県内の大学生等のグループによるSDGsの優れた取り組みアイデアをモデル事業として支援する「あいちユース SDGs IDEA & ACTION」に、愛知教育大学理科教育講座大鹿教授の研究室の学生が提案したアイデアがモデル事業5件のうちの1件として採択され、このアイデアを実現すべく、愛知県や地元の刈谷市、本学地域連携センターと協働しながら、地元企業や関係諸団体にも協力依頼を行い、「刈谷グローカルフェスタ」として開催されたものです。

輪~るど・ビレッジ・小垣江介ブース

輪~るど・ビレッジ・小垣江介ブース

本フェスタは、刈谷市内在住の外国人団体「輪~るど・ビレッジ・小垣江」とベトナム人コミュニティ「VNK」、本学の留学生による世界の文化紹介、本学学生団体SAGAによるSDGsゲーム体験、角文株式会社・シーホース三河株式会社による体験活動、トヨタ車体株式会社、アサヒ飲料株式会社、株式会社折兼によるSDGsの取り組み紹介、外国料理を楽しめるキッチンカーなど、グローバル×ローカル=グローカルな視点でSDGsについて環境・社会などそれぞれの側面から触れて感じるフェスタとして実施されました。

フェスタ準備中の大鹿研の学生

フェスタ準備中の大鹿研の学生

フェスタ当日、最高気温が10度にも満たない中ではありましたが、朝早くから小学生を連れた親子、たまたま駅前を訪れた方々、シーホース三河の試合を参観する予定の市民など多くの方々がフェスタに立ち寄り、スタンプラリーをかねて、各ブースでの紹介や体験を行っている様子がうかがえました。フェスタに参加いただいた方は、アサヒ飲料株式会社から提供いただいた環境配慮型のお茶やミネラルウォーターを持ち帰っていただいたり、角文株式会社での間伐材(かんばつざい)を用いたネームプレート作成、シーホース三河株式会社での握力測定、輪~るど・ビレッジ小垣江、VNKでの缶バッジ作成や伝統芸能体験などを行ったりとそれぞれ楽しんでいました。

VNKによるベトナムの紹介ブース

VNKによるベトナムの紹介ブース

また、キッチンカーでは、トルコのケバブ「AYDO KEBABU」、ベトナムのバインミー「永遠のアリス」、米粉を使用したシフォンケーキ「tane工房」が出店し、普段とは違った食事を楽しんでおられました。 外国体験では、ベトナム、韓国、中国、台湾の紹介が行われ、日本との違いやそれぞれの国の文化のあり方について歓談や体験が行われました。 本フェスタによる事業については、令和7年3月、愛知万博20周年記念事業「愛・地球博20祭」の成果会にて実施結果を発表する予定です。

学生団体SAGAの教材体験

学生団体SAGAの教材体験

AYDO KEBABUによるトルコケバブのキッチンカー

AYDO KEBABUによるトルコケバブのキッチンカー

永遠のアリスによるベトナム料理のキッチンカー

永遠のアリスによるベトナム料理のキッチンカー

本学の留学生による東アジアの紹介ブース

本学の留学生による東アジアの紹介ブース

角文(株)によるネームプレート作成

角文(株)によるネームプレート作成

tane工房による米粉シフォンケーキの販売

tane工房による米粉シフォンケーキの販売

トヨタ車体(株)による環境活動の展示

トヨタ車体(株)による環境活動の展示

(株)折兼によるバガス食器の紹介

(株)折兼によるバガス食器の紹介

アサヒ飲料(株)による環境配慮飲料の展示

アサヒ飲料(株)による環境配慮飲料の展示

シーホース三河(株)での握力測定

シーホース三河(株)での握力測定

駅前通路での集客中の学生

駅前通路での集客中の学生

本部でのスタンプラリーの景品交換

本部でのスタンプラリーの景品交換

(理科教育講座 教授 大鹿聖公)

2024年12月10日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で星城高等学校の1年生が本学の授業を見学・参加しました。

2025年01月17日

12月10日(火)、学校法人名古屋石田学園の星城高等学校の1年生76人と引率教員5人が大学見学のため本学を訪れました。愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、2つのコースに分かれた生徒がそれぞれ2限と3限の計8つの授業を見学・参加しました。

生徒たちは大学に到着すると、本部棟第一会議室に集合し、広報課職員による全体説明を受けた後、2コースに分かれて行動しました。 それぞれのコースでガイダンスや学食体験、施設見学などを行いながら、2限に開講されている「道徳教育の理論と方法」「初等体育科教育法A」「初等理科教育法A」および3限に開講されている「ものづくりリテラシー」「道徳教育の理論と方法」「多文化リテラシー(日本語の語彙)」「ピアノ実習」「教育ガバナンス演習Ⅱ」を見学・参加しました。 大学生とディスカッションをし、難しい講義を聴講するなど、実際に大学で行われている講義を体験する高校生にとっては、とても貴重な機会となりました。また実技を伴った講義では、大学生と一緒にダンスの動きをしたり、大学生のピアノ演奏を聴いたり、通常の大学見学では味わえない大学生との交流を楽しみました。

大学生気分で講義に耳を傾けます。

大学生気分で講義に耳を傾けます。

(道徳教育の理論と方法)

大学生と意見交換

大学生と意見交換

(初等理科教育法A)

大学生のピアノ演奏を鑑賞する生徒

大学生のピアノ演奏を鑑賞する生徒

(ピアノ実習)

ディスカッションって難しい!

ディスカッションって難しい!

(教育ガバナンス演習Ⅱ)

また、参加者からは以下のような声が寄せられました。

【授業に参加した生徒】

・授業の雰囲気がすごく良くて、自ら主体的に学びたいと思うような内容が展開されていた。

・専門的な言葉ではなく、高校生の私たちにも分かりやすい授業で、実際に体を動かしてみるなど飽きない工夫がされていた。

【引率した教員】

・高校に進学し1年も経っていない生徒たちが、大学進学についてより具体的なイメージを持つことができました。

【大学教員】

・高校生が授業に参加することにより、学生がいつもより緊張感をもって授業に臨んでいる気がしたこと、また積極的に高校生にかかわろうとする姿勢を見ることができてよかった。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

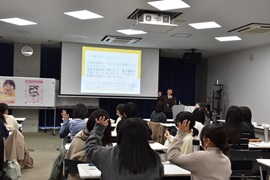

2025年1月8日 FD講演会「外国にルーツを持つ子ども達への教育の必要性を大学全体で認識する Part2」を開催

2025年01月17日

1月8日(水)、日本語教育支援センター外国人児童生徒支援リソースルーム主催で、FD講演会「外国にルーツを持つ子ども達への教育の必要性を大学全体で認識する Part2」を開催し、本学教職員、学生、近隣市の現職教員ら、およそ80人が参加しました。

講師の横溝亮氏

講師の横溝亮氏

愛知県は、文部科学省が実施する「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」において、日本語指導が必要な児童生徒数が全国最多となっています。この「日本語指導が必要な児童生徒」の定義には、日常会話だけではなく、学年相当の教科学習内容の理解が難しい児童生徒も含まれます。本FD講演会を通じて、教員養成大学全体として、在籍学級での学びの必要性に対する理解を高めることを目的として実施しました。

昨年度に引き続き、講師として、横浜市教育委員会事務局所属、また文部科学省外国人児童生徒教育アドバイザーでもある横溝亮氏をお迎えし、「外国につながる子どもたちを支える・高める 在籍学級での指導・支援」というテーマのもとご講演いただきました。在籍学級での学びを保障するために、学級担任や教科担任として具体的に何ができるのか、子どもや先生のインタビューの声とともに実践例をまじえてお話しいただきました。

講演の様子

講演の様子

参加者からは、「当該の子どもに対する支援と同時に、まわりの子どもたち(学級集団)を育てることの大切さがよく分かりました」「児童の実態を把握し、伸びしろを広げるという視点で関わっていきたいと感じました」などの感想があり、大変有意義な講演会となりました。

今後も、教員養成大学全体として外国にルーツを持つ子ども達の教育の必要性について認識を高めていく活動を進めていきます。

(日本語教育支援センター 外国人児童生徒支援リソースルーム 西山幸子)

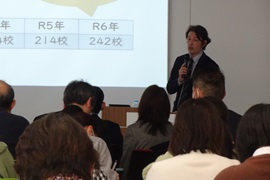

2024年12月発表 令和6年3月卒業者の教員就職者数(正規+臨時)500人超え、4年連続で全国1位となりました。

2025年01月17日

文部科学省が毎年度調査を行っている国立の教員養成大学・学部及び国私立の教職大学院の卒業者及び修了者の就職状況等について、令和6年3月卒業者及び修了者の結果が令和6年12月26日(木)に発表されました。

本学教員養成課程卒業者の状況

〇教員就職者数は正規採用365人・臨時的任用174人の合計539人で、国立の教員養成課程44校中、第1位の人数(正規採用数365人は全国3位、臨時的任用174人は全国1位)。

〇教員就職者数が500人を超えたのは本学のみ。全国1位は4年連続。

〇教員就職率は、全卒業者を分母とする率で71.8%(44校の平均は62.1%)、進学者と保育士就職者を除く卒業者を分母とする率で76.8%(44校の平均は69.0%)。

本学教職大学院修了者(現職教員を除く)の状況

〇教員就職者数は正規採用29人・臨時的任用9人の計38人(修了者数は46人)で、教員就職率は82.6%(全教職大学院54校(国立47、私立7)の平均は87.8%)。

本学の教員就職支援では、専門スタッフとして教員就職特任指導員が常駐し、面接指導、小論文指導、個別相談などの教員採用試験対応とともに、教員として働く上での事柄や授業での学びの時期とリンクした事柄をテーマとする講座・ガイダンスなどによる充実した内容で、入学時から段階的にサポートしており、教員就職実績としても全国トップレベルを維持しています。

教員採用試験をめぐる動きとして、愛知県、名古屋市においては試験時期の早期化や大学3年時受験が始まり、本学でもその動きをふまえたサポートを行いながら、豊かな人間性と確かな実践力を身に付けた"子どもたちの未来を拓く"質の高い教員の輩出に向け、取り組み続けていきます。

教員就職特任指導員による面接指導の様子

教員就職特任指導員による面接指導の様子

本学卒業生の声(2024年卒 小学校教諭)

教員採用試験に向けては、キャリア支援課の実践形式の講座が大きな助けとなりました。特にペア形式の実践練習では、話し方の癖や語彙力の課題に気付くことができ、自分の伝えたいことを言語化するスキルを向上させることができました。「面接官は同じような質問をしているから、いかにオリジナリティを出して答えるかが重要」という指導員のアドバイスは、新たな視点を開いてくれ、自分の思いを自らの言葉で伝えることの重要性を学びました。

教育現場で活躍する本学卒業生

教育現場で活躍する本学卒業生

(キャリア支援課長 前田直樹)

2024年12月19日 金城学院大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

2025年01月21日

12月19日(木)、本部棟第三会議室において、本学と金城学院大学との教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。協定の締結式には、本学からは、野田敦敬学長および3人の理事が出席し、金城学院大学からは、小室尚子学長はじめ大学関係者3人が出席しました。

この協定の目的は、「本学大学院への受験・入学を希望し金城学院大学に在籍する教員を志す学生を対象として、本学大学院教育学研究科専門職学位課程(教職大学院)において、教育実践力を備えた高度専門職業人としての教員の養成を行うこと」です。今までに同様の協定を椙山女学園大学、愛知東邦大学、鈴鹿大学、愛知淑徳大学、愛知大学、岡崎女子大学、南山大学、中京大学、東海学園大学、中部学院大学、岐阜協立大学と締結しており、金城学院大学は12校目の協定締結校となります。

これまでも金城学院大学から教職大学院に進学する学生はいましたが、今回の協定締結により、本学の教職大学院へ進学を希望する金城学院大学の卒業見込みの学生は、特別選抜(推薦入試)を経て入学することができ、また、金城学院大学の学生は、教職大学院の行事や取り組みなどに参加することができるようになります。

締結式では、本学伊藤貴啓理事(教育・学生担当)から、協定締結の経緯や趣旨、協定などの概要説明があり、その後、両大学の学長による協定書および覚書への署名が行われました。

署名後、本学の野田学長からは「小学校教員採用試験の全国平均倍率が2.5倍となっており、愛知県も同じような状況になっております。そんな状況下であるからこそ、教員養成自体を高度化していく必要性を強く感じています。この協定により金城学院大学に入学し、教員免許を取得後、本学教職大学院に進学し、正に高度な教員になっていく実績を積み重ねて行きたいと考えております。今後は、このご縁をもとに、教職大学院に限らず、学部教育でも連携を深めることができたらと期待しております」とのあいさつがありました。金城学院大学の小室学長からは「金城学院大学の教員志望の学生が、教員養成の高度な教育を提供していただけることに期待をしております。金城学院大学としても学生をしっかり育ててまいりましたが、さらに豊かな人間性を持った教育者を育ててくださいますようお願いします」との話があり、締結式を終えました。

署名する金城学院大学の小室尚子学長(左)

署名する金城学院大学の小室尚子学長(左)

本学の野田敦敬学長(右)

両学長による記念撮影

両学長による記念撮影

(総務課 副課長 繁野美奈)

2025年1月15日 愛知県の児童・障害者相談センターから講師を招き本学学生・大学院生らを対象に里親制度に関する講座を実施しました。

2025年01月30日

研修会場の様子

研修会場の様子

1月15日(水)、愛知県の児童・障害者相談センターが、主に愛知教育大学の学生を対象とした里親制度に関する講座「社会的養護の子どもたちと里親制度 ~愛知県の児童相談所からのおはなし~」を本学にて実施しました。「里親」という言葉は知られているものの、その内容についてはあまり知られていない現状から、将来、さまざまな家族のかたちの中で暮らす子どもたちや里親にかかわる可能性のある本学学生に、里親制度について知ってもらいたいという、児童・障害者相談センターのお声がけをきっかけに、今回の講座が実現しました。講座の講師として、愛知県中央児童・障害者相談センターから太田昌孝氏、愛知県知多児童・障害者相談センターから寺﨑千華氏、愛知県西三河児童・障害者相談センターから五

反田智美氏をお招きし、学生・大学院生を中心に35人が

参加しました。

グループワークする参加者

グループワークする参加者

講座では最初に児童相談所の業務内容について説明があり、続いて里親制度についてお話いただきました。里親制度の概要をはじめ、愛知県では愛着形成を重視して新生児里親委託に取り組んでいることや、近年、児童福祉法の理念規定が見直され、「家庭養育優先の原則」に基づき、里親家庭での養育を優先する流れとなっていることなどが紹介されました。その後、参加者はグループワークを行い「どうして施設よりも里親家庭で生活ができるように取り組む必要があるのか」「学校の授業で『生い立ち』を扱う場合、養育里親家庭で暮らす子、養子縁組で家族になった子に対してどのような配慮が必要か」について考えました。

講師の方々は「名古屋市を除く愛知県では、施設や里親宅で生活している子どもたちが約1,200人いる。この人数が多いか少ないかに関わらず、一人一人に背景があり、人生がある。子どもたちは、特別扱いは望んでいないが、生い立ちを書けないなど、困ることがあるので知っておいてほしいと思っている。想像する力が大事」と述べました。

参加者からは「初めて知ることが多く、さらに学びを深めたいと思った」「児童養護施設で育った子どもたちが家庭で当然できる経験をできていないことに初めて気づいた」「学校現場で配慮すべきことを、具体的に想像することができて参考になった」などの感想が寄せられ、学びや気づきの多い素晴らしい講座となりました。

(地域連携課長 古田 紀子)

ここでコンテンツ終わりです。