ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年07月掲載分

- 2025年6月18日FD講演会 「認証評価の機会を教育の質向上に活かす ~学生参画の視点とともに」を開催

- 2025年6月15日・29日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環でイベント「走って、跳んで、くぐり抜け!障害物をクリアして最速でゴールを目指せ!」を開催!

- 2025年6月28日 生活科教育講座 柿崎和子教授が2023年度「日本生活科・総合的学習教育学会研究奨励賞」を受賞

- 2025年6月25日 「研究支援セミナー」を開催

- 2025年7月3日 第2回業務DX勉強会を開催しました。

- 2025年7月18日 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」 関連資料ミニ展示を附属図書館で開催

- 2025年7月21日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で馬術部が「馬のえさやり&蹄鉄かざりつけ体験」を開催!

- 2025年7月7日~7月11日 附属図書館にて「論文の探し方」講座を開催

- 2025年7月2日 本学教職大学院生が刈谷市立富士松北小学校を訪問しました。

- 2025年7月17日 大垣市、大垣市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

- 2025年6月21日 落語研究会「新入生デビューライブ」を行いました。

- 2025年7月19日・20日 「オープンキャンパス2025」を開催しました。

2025年6月18日FD講演会 「認証評価の機会を教育の質向上に活かす ~学生参画の視点とともに」を開催

2025年07月 3日

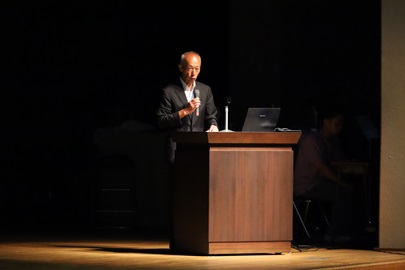

6月18日(水)に、教育研究創成センター主催 FD講演会 を開催し、芝浦工業大学の学長補佐・教育イノベーションセンター長である榊原暢久先生を講師に迎え、認証評価を教育改善の機会とする上で何が大切になるか、履修カルテや授業アンケートをどのように活用していくかなどについてお話しいただきました。

講演ではまず、大学における学修成果の可視化と情報公開が問われる時代となり、認証評価においても学生の意見を取り入れた内部質保障が重視されつつあることが説明されました。

続いて、授業科目レベル、プログラムレベル、機関レベルという3つのレベルでどのように学生参画を進めるか、その具体例について紹介されました。また、その際、学生を単なる受益者を超えた協働者として位置づけることや、大学憲章等に掲げられている育てたい学生の姿に常に立ち返りながら取り組みを進めていくことの重要性が指摘されました。

参加者からは、「教育の質向上、内部質保証のための具体的な方策が三つのレベルで示され、とても参考になった」、「学生参画を進めることで、学生がさらに前向きに学ぶ姿勢が育つ、そんなビジョンを学生と教員・職員が共有し、社会に貢献できる愛知教育大学として地域に知られるようしたい」などの感想が寄せられました。

榊原暢久先生

榊原暢久先生

会場の様子

会場の様子

本学で学んだ卒業生が「愛教大で学べてよかった」と満足とともに振り返ってくれるような大学教育を創っていくことの大切さをあらためて認識できた講演でした。教育研究創成センターでは、今後も、教職学の協働を基盤としつつ、そのような大学教育の創造を下支えするFDを実施していきたいと考えています。

(教育研究創成センター長 野平慎二)

2025年6月15日・29日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環でイベント「走って、跳んで、くぐり抜け!障害物をクリアして最速でゴールを目指せ!」を開催!

2025年07月 8日

最速で走り抜けるぞ~!

最速で走り抜けるぞ~!

6月15日(日)および6月29日(日)に、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環として、本学キャンパス内でイベント「走って、跳んで、くぐり抜け!障害物をクリアして最速でゴールを目指せ!」を開催しました。近隣の子どもたち33人とその保護者28人の合計61人が参加しました。

当イベントは、3月に刈谷ハイウェイオアシスで行われた「あつまれ!子どもキャンパスin刈谷ハイウェイオアシス」にて行なわれたプログラム「走って、跳んで、くぐり抜け!タイムを競おう!」を小学校高学年向けにアレンジしたものです。

3月に行われた「あつまれ!子どもキャンパスin刈谷ハイウェイオアシス」での様子

3月に行われた「あつまれ!子どもキャンパスin刈谷ハイウェイオアシス」での様子

参加者は、愛知教育大学第一体育館に集合し、障害物競争を素早く走り抜けるための練習や、ボールを強く遠くに投げるための練習をしました。その後、参加者を2チームに分け、チーム対抗の障害物リレーを行いました。イベント終了後も、親子で、障害物競争に取り組んだり、キャッチボールをしたりと、楽しそうに運動に取り組んでいた様子が印象的でした。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(保健体育講座 西村三郎・北川修平)

2025年6月28日 生活科教育講座 柿崎和子教授が2023年度「日本生活科・総合的学習教育学会研究奨励賞」を受賞

2025年07月 8日

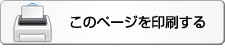

生活科教育講座 柿崎和子教授が2025年6月28日(土)に、日本生活科・総合的学習教育学会 第34回全国大会山形大会において、2023年度「日本生活科・総合的学習教育学会研究奨励賞【理論研究の部】」を受賞しました。日本生活科・総合的学習教育学会は、1992年に設立された日本生活科教育学会を母体とし、2000年の総合的な学習の時間の誕生とともに現在の「日本生活科・総合的学習教育学会」となり、約2000人の会員からなる学会です。

【論文題目】柿崎和子(2023)「生活科2年間の栽培活動『種から育てる栽培活動』の意義-『生命認識』と『生命尊重』を育成する『花・野菜・穀物』栽培の事例から-」(日本生活科・総合的学習教育学会誌『せいかつか&そうごう』第31号2024.pp97-108)

柿崎和子教授(写真右)

柿崎和子教授(写真右)

研究奨励賞表彰状

研究奨励賞表彰状

【受賞した柿崎和子教授の感想】

本学でシニア教授として勤める最後の年に、学会長の中野真志教授より賞状を頂き感慨深いです。この奨励賞は、第1回は野田敦敬学長、第9回は加納誠司教授、第18回は西野雄一郎准教授が受賞されており、生活科教育講座の一員として受賞できたこともうれしく思います。昭和から令和までの自身の教育実践を理論的に考察し、新たな指導法を研究する機会と時間と場を、本学で得ることができました。お世話になりました皆様方に、心より感謝申し上げます。今後も生活科や総合的学習の発展と子ども達の健やかな育ちのために貢献したいと思います。

(生活科教育講座 柿崎和子)

2025年6月25日 「研究支援セミナー」を開催

2025年07月18日

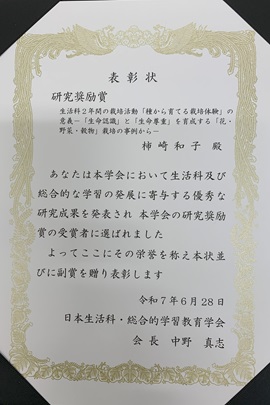

6月25日(水)に、オープンアクセス推進および科研費申請・採択の向上を目的とした研究支援セミナーを開催しました。本セミナーは、本学教職員を対象にした全学FD講演会と科研費講演会の2部構成で開催し、第1部の全学FD講演会には36人、第2部の科研費講演会には37人の参加がありました。

全学FD講演会参加者からは、「オープンアクセスに関する基礎知識を深め、実践の意義を理解するのに役立つ内容だったが、全体像を掴めても実践してみないと分からないことも多いため、継続したセミナーの開催を期待する」との声が寄せられました。

また、科研費講演会参加者からは、「研究計画調書の作成に役立つ情報が得られ、分からなかったことや疑問に思っていたことが解消できた」との感想があり、科研費申請に対するモチベーションアップにつながる有意義な機会となりました。

【第1部】全学FD講演会

【テーマ】オープンアクセス・オープンサイエンスの進め方

【講師】名古屋大学 情報連携推進本部 情報戦略室長 教授 青木 学聡 氏

全学FD講演会の様子

全学FD講演会の様子

【第2部】科研費講演会

【テーマ】科研費申請の最新動向 採択をつかむためのポイント解説!

【講師】ロバスト・ジャパン株式会社 矢野 覚士 氏

科研費講演会の様子

科研費講演会の様子

(学術研究支援課 図書館運営室 電子資料係長 福井英恵)

2025年7月3日 第2回業務DX勉強会を開催しました。

2025年07月22日

DX推進室の近藤健氏

DX推進室の近藤健氏

7月3日(木)に、DX推進室による第2回業務DX勉強会を開催しました。DX推進室長の福井真二教授から「生成AIの業務活用」、情報企画室専門員兼DX推進室員の近藤健氏から「Microsoft365 Copilot Chatの使い方と本学でのRPA※構築事例」についての講演がありました。生成AIがもたらす業務効率化について具体的な例として、「自動化により時間短縮」「人的ミスを削減して精度を向上」などが挙げられました。また、実際にMicrosoft365 Copilot Chatの画面を見ながら詳しい使い方や注意が必要な点の説明があったほか、学内で実際に稼働しているRPAの事例紹介がありました。

熱心に聴講する教職員

熱心に聴講する教職員

参加者からは、「他の学内のシステムにも活用したい」「生成AIを実際に使用してみると、今まで時間がかかっていたことが素早くできた」「生成AIはどんどん進化しているので、最新の動向を把握するためにも、また勉強会を開催して欲しい」などの満足度の高い感想を頂き、生成AIについて理解が深まる勉強会となりました。

※RPA:Robotic Process Automation

定型業務を自動化するソフトウェア技術のこと。具体例として、データ入力、帳票作成、メール送信、システム間のデータ転記などがある。

(DX推進室)

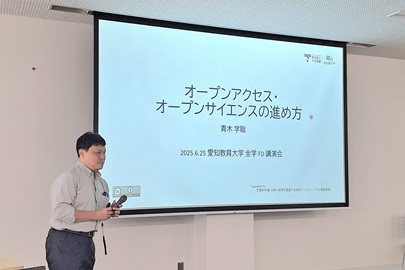

2025年7月18日 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」 関連資料ミニ展示を附属図書館で開催

2025年07月23日

展示の様子

展示の様子

附属図書館では7月18日(金)から、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」関連資料ミニ展示を行っています。

蔦屋重三郎や鶴屋喜右衛門、鱗形屋孫兵衛など、作中で登場する本屋は江戸時代に実在しており、さまざまな書物を出版していました。附属図書館ではそれらの本屋が出版した書物(複製版を含む)を展示しています。恋川春町や喜多川歌麿など、当時の戯作者や絵師が作者として名を連ねており、ドラマの世界観を垣間見ることができる内容となっています。

展示資料

展示資料

展示は12月末までの予定です。学内外問わずどなたでも入館可能なので、ぜひご覧ください。(学外の方は入館時に身分証明書の提示が必要です。中学生以下の方は保護者同伴で入館してください。)

附属図書館の開館スケジュール・開館時間については、愛知教育大学附属図書館サイト(外部サイト)にてご確認ください。

(学術研究支援課 図書館運営室 資料利用係)

2025年7月21日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で馬術部が「馬のえさやり&蹄鉄かざりつけ体験」を開催!

2025年07月24日

馬術部では、子どもたちや地域の方々に向けたイベントを定期的に開催しています。

今回は7月21日(月・祝)海の日に、「子どもキャンパスプロジェクト」の一環 として学内の厩舎と教育実験実習棟にて、小学生を対象とした 「馬のえさやり&蹄鉄かざりつけ体験」を行いました。

暑い中でのイベントとなりましたが、冷房の効いた屋内での活動を主としつつ、厩舎で馬とのふれあいも楽しみました。えさやり体験では、自分よりも大きな馬を前にして緊張しながらも、にんじんをあげたり、なでてみたりして笑顔を見せる子どもたちの姿が見られました。また、蹄鉄かざりつけ体験では、蹄鉄という馬のひづめにつける靴をビーズやリボンなどで飾りつけ、思い思いの作品を完成させていました。

よしよし、いいこ、いいこ!

よしよし、いいこ、いいこ!

ちょっぴりこわいから、そぉ~っと...。

ちょっぴりこわいから、そぉ~っと...。

どれで飾りつけしようか迷っちゃうよ~!

どれで飾りつけしようか迷っちゃうよ~!

ぼくだけの蹄鉄づくり!

ぼくだけの蹄鉄づくり!

わたしたちはこれからも馬や馬術の魅力を発信するとともに、馬とふれあうイベントを企画し、子どもたちや地域の方々の学びに貢献していきたいと思います。

(馬術部副主将 伊藤 羽奈)

2025年7月7日~7月11日 附属図書館にて「論文の探し方」講座を開催

2025年07月25日

検索実習の様子

検索実習の様子

7月7日(月)~7月11日(金)に「論文の探し方」講座(50分制、期間中全8回開催)を附属図書館にて開催し、学部生・院生合わせて17人が参加しました。

これは、図書館が、学部生・院生などの卒業論文やレポート作成の支援を目的として企画している独自の説明会です。図書館で利用できる論文データベースの紹介、効率的な論文の探し方や入手方法などについて、演習をまじえ図書館職員が解説しました。

講座の様子

講座の様子

解説後、参加者は任意のキーワードで検索演習を行い、データベースの使い方、論文を探すフローチャートを確認しながら、興味のある論文について熱心に調べていました。

参加者の感想からは、「卒業論文に取りかかる参考になった、とてもためになった」、「論文や紀要などもっと読みたくなった」、「さまざまな方法が理解できた」など、満足度の高さがうかがわれ、今後の大学生活に役立つ説明会となりました。

附属図書館は、今後も学生の皆さんが利用しやすい図書館を目指して、定期的に説明会を開催していきます。

(学術研究支援課 資料利用係主任 中村亜由美)

2025年7月2日 本学教職大学院生が刈谷市立富士松北小学校を訪問しました。

2025年07月29日

7月2日(水)に本学教職大学院生が刈谷市立富士松北小学校へ授業見学に行きました。本活動は、小学校教育に強い関心をもつ大学院生21人が授業参観や子どもとのふれあいを通じて、授業の展開や子どもの育ちなどを実際の教育現場で体験的に学ぶため、富士松北小学校との連携のもと、実施されました。

はじめに、富士松北小学校の水野 晋作先生による2年生の生活科の授業を参観させていただきました。本授業は、「新しく来られた校長先生へ学区のことを教える」ことがテーマの授業で、今回は、「先生の紹介にアドバイスしよう」をめあてに、授業が始まりました。 まず、水野先生が学区を紹介している様子の動画を観て、直した方がよいところを子どもたちはグループやクラス全体で考えました。

子どもたちが活発に発表や話し合いをしている様子を見ながら、学生は、気づいたことなどをたくさんメモをとり、熱心に見学していました。

水野 晋作先生の授業風景

水野 晋作先生の授業風景

授業を見学する本学教職大学院生

授業を見学する本学教職大学院生

授業後の休み時間には、学生たちが運動場で子どもたちとめいっぱい遊び、ふれあう機会を持ちました。

休み時間の後は、学生から授業を担当された水野先生へ質問する時間をいただきました。 学生からは、授業計画や授業展開、方法などについて、多くの質問が飛び交いました。具体的な質問が飛び交う中で、水野先生からは、授業を計画したときの意図や思いなどいろいろな視点でお話しいただきました。

質問する本学教職大学院生1

質問する本学教職大学院生1

質問する本学教職大学院生2

質問する本学教職大学院生2

神門 大知校長先生による講話

神門 大知校長先生による講話

そして最後に、富士松北小学校の神門 大知校長先生より、講話いただきました。学生からの質問や水野先生のお話なども踏まえながら、総括してお話しいただき、講話の最後には、学生に向けて「問い続け、学び続ける教師を目指してほしい」とメッセージを送っていただきました。

お礼の言葉を述べる岡本 丞悦さん

お礼の言葉を述べる岡本 丞悦さん

最後に、本学教職大学院教科指導重点コース小学校教育指導系2年の岡本 丞悦さんより、本日の感想とお礼の言葉があり、終了しました。

今回の訪問は、実際に教育現場を見学し、授業について協議させていただく非常に貴重な経験となりました。

(教務企画課 大学院係 山下 湧生)

2025年7月17日 大垣市、大垣市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

2025年07月30日

協定式後の記念写真

協定式後の記念写真

意見交換の様子

意見交換の様子

7月17日(木)、大垣市役所において本学、大垣市、大垣市教育委員会は三者間で相互連携に関する協定を締結しました。この協定は、子どもの健やかな成長、教職員の資質・能力向上および学生の実践力育成等において、相互に協力し、学校教育の発展と人材の育成に寄与することを目的としています。

締結式では大垣市の石田仁市長より「大垣市にとっても日本にとっても子どもたちは未来の宝。愛知教育大学から子どもたちのためにノウハウを提供いただき、勉強させてもらいたい。また、大学の学生にも来ていただきたい。将来の教育現場のためにご支援いただきたく、末永いつきあいを期待している」とのごあいさつをいただきました。また大垣市教育委員会の細江敦教育長からは「この地域から愛知教育大学に進学する学生には就職先として西濃地区を選択肢にいれてもらいたい。また、教育現場には多くの課題があるため、大学の知見をいただいたり、共同研究したりすることにより、この協定を子どもたちのために生かしたい」とお話いただきました。

子どもたちと給食をいただく野田敦敬学長

子どもたちと給食をいただく野田敦敬学長

この連携協定により、大垣市および大垣市教育委員会には本学学生の実践力育成にご協力いただき、本学からは「早期から切れ目のない特別支援教育の推進」「不登校児童生徒への支援」「多文化共生」について協力をしていく予定となっています。

また、連携協定締結式の当日には、今年度、本学卒業生が着任した大垣市内の小学校を訪問し、授業を見学して子どもたちと一緒に給食をいただきました。昨年度まで学生だった本学卒業生がすっかり教員の顔になっている様子やいきいきと明るく話かけてくれる子どもたちの様子に野田敦敬学長は目を細めていました。多くの学生が自身の出身地に戻って教育を支えていけるよう、この協定を機会に大垣市、大垣市教育委員会と共にさらに努めてまいります。

(地域連携課長 古田紀子)

2025年6月21日 落語研究会「新入生デビューライブ」を行いました。

2025年07月30日

6月21(土)に落語研究会「新入生デビューライブ」を豊田市青少年センターで行いました。

光家隼「饅頭KY」、愛狂亭海老ノ介「ときそば」、金のAu 漫才「動物園」を披露しました。講演中は、施設を利用している方々、施設の職員さん、また初代愛知教育大学落語研究会の顧問であった長沼先生にも観覧していただき、おかげさまで大盛況のうちに終えることができました。

光家隼が落語をしている様子

光家隼が落語をしている様子

愛狂亭海老ノ介が落語をしている様子

愛狂亭海老ノ介が落語をしている様子

このデビューライブが成功したのは、豊田市青少年センターの方々が、チラシを作ってくださったり、音響やマイクの調整をしてくださったりするなどの手厚い支援や協力があったからこそです。心より感謝申し上げます。

また、豊田市青少年センターでは、学生のさまざまな活動を積極的に応援しています。サロンでの講演なども大歓迎とのことですので、もし何か講演したり、活動をしたりしたいという方がいれば、施設へ相談してみてはいかがでしょうか。

金のAuが漫才をしている様子

金のAuが漫才をしている様子

演者全員集合

演者全員集合

最後に、私たち愛知教育大学落語研究会は、1968年から現在まで続いている歴史のある団体です。現在、活動している部員は4人と少人数ながら、落語だけでなく、漫才やコント、ピン芸など幅広いジャンルで地域の老人ホームやサロンに出向き活動しています。「学生お笑いの時代」とも呼ばれる昨今、お笑いに興味がある方、是非お声掛けください。毎週火曜日の5限、に演習棟(使用する部屋は日によって異なります)に集まっているので、一度のぞいて覗いてみてください。

夏は施設で講演する機会が多いので、まさに今がチャンスです!興味の熱が時間でさめない内にご連絡を心よりお待ちしております!

(学校教員養成課程 義務教育 理科専修3年 橋口 隼依)

2025年7月19日・20日 「オープンキャンパス2025」を開催しました。

2025年07月31日

7月19日(土)・20日(日)に、「オープンキャンパス2025」を開催しました。今年度のオープンキャンパスは昨年度よりも多くの方に来場いただき、2日間で計3,988組の方にご参加いただきました。

講堂で開催された「全体説明会」では、生協学生委員会の学生が司会進行を行い、野田敦敬学長から本学の歴史や特色、教育環境、また、「子どもの声が聞こえるキャンパス、地域から頼られる大学」を目指す本学の中長期ビジョンにも触れ、本学を志願する来場者に向け熱いメッセージが語られました。

また、入試担当の梅田恭子副学長からは、本学の教育組織や取得可能な免許・資格についての概要、今年度入試のポイントなどについて説明がありました。

野田敦敬学長あいさつ

野田敦敬学長あいさつ

生協学生委員会学生による司会

生協学生委員会学生による司会

専攻・専修・コース別説明会では、授業内容の説明や学生による体験談発表、模擬授業などがあり、参加者は本学での学びやキャンパスライフを、より具体的にイメージできた様子でした。

専攻・専修・コース別説明会

専攻・専修・コース別説明会

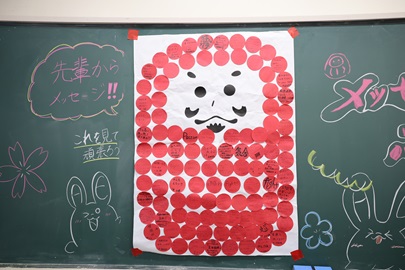

生協学生委員会は、受験生にさまざまな企画を体験してもらい応援するという趣旨で「Cheer House」を企画し、タロット占いやメッセージボード、ブレイキング足つぼとんとんなどを実施しました。そのほかに、ミサンガに願いを込めて作り、オープンキャンパスの思い出を形として残してもらうよう「ミサンガ作り」を企画しました。例年、好評を博しているかき氷販売、キャンパスツアーやクイズラリーも実施され、たくさんの来場者がキャンパス内を散策していました。

生協学生委員会企画コーナー

生協学生委員会企画コーナー

キャンパスツアー

キャンパスツアー

かき氷販売

かき氷販売

参加者に実施したアンケートでは、「今回のオープンキャンパスで自分がしたいこと、大学で何を学びたいのかが明確になった」「施設やカリキュラムが、実際に子ども達とかかわることができる機会が多いことにとても魅力を感じた」「愛教大に入学し、教師になりたいという気持ちが強くなった」などの意見が多数あり、「オープンキャンパス2025」は盛況のうちに終了しました。

オープンキャンパスの様子

オープンキャンパスの様子

(入試課 大学院・共通テスト係 戸田侑李)

ここでコンテンツ終わりです。