ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年11月掲載分

- 2025年10月29日 令和7年度第2回スクールリーダー研修会を開催しました。

- 2025年10月27日 アジア・アジアパラ競技大会 愛知教育大学学生アンバサダー 第2回ワークショップを実施

- 2025年10月29日~31日 「令和7年度東海・北陸地区国立大学法人等会計事務職員研修会」を開催しました。

- 2025年11月5日 第4回業務DX勉強会を開催しました。

- 2025年11月8日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で馬術部による「乗馬体験イベント」を開催

- 2025年10月21日 本学附属特別支援学校小学部が本学を訪問しました。

- 2025年11月8日 「NPO法人幸せつむぎ」の利用者と本学学生がアートで交流

- 2025年11月1日 第10回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

- 2025年11月15日 第19回科学ものづくりフェスタを開催

- 2025年10月29日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で井ケ谷幼児園の園児がどんぐり拾いのため来訪

- 2025年11月4日~11月10日 附属図書館にて「論文の探し方」講座を開催

- "節電"取り組み大賞の募集及び表彰式を行いました。

- 2025年11月16日 TABふれあいフェス in 刈谷ふれ愛パークに本学・附属学校が参加!

- 2025年11月14日 令和7年度総合防災・防火訓練を実施

2025年10月29日 令和7年度第2回スクールリーダー研修会を開催しました。

2025年11月 5日

10月29日(水)、ウインクあいちにて、愛知教育大学教職キャリアセンター教員研修部門が主催する令和7年度第2回スクールリーダー研修会が開催されました。本研修会では、静岡文化芸術大学 倉本哲男教授より「カリキュラム・マネジメント―リーダーシップ論を中心に―」、日進市立日進西中学校 河村敏文教諭と本学教育学部 磯部征尊准教授より「『個別最適化』を意識した主体的に学び続ける教師集団づくり~「自己調整シート」を活用した教員研修を通して~」、静岡大学教育学部 島田桂吾准教授より「学校安全のリーガルマインド」という演題でご講演いただきました。倉本教授のご講演では、カリキュラム・マネジメントは新しい理論ではなく、先生たちが実践していることのフレームワークであるとご指摘いただきました。河村教諭と磯部准教授のご講演では、自己調整シートを活用した管理職と教員の対話や、教員研修の可能性についてご示唆いただきました。島田准教授のご講演では、学校で起きた事故について、安全配慮義務の観点から解説いただきました。受講者からは「管理職として客観的に振り返ることができてよい機会になった」という感想が寄せられました。

(教職キャリアセンター教員研修部門 黒川雅幸)

静岡文化芸術大学文化政策学部

静岡文化芸術大学文化政策学部

倉本 哲男 教授

(本学教職大学院学校マネジメントコース非常勤講師)

静岡大学教育学部

静岡大学教育学部

島田 桂吾 准教授

(本学教職大学院学校マネジメントコース非常勤講師)

日進市立日進西中学校

日進市立日進西中学校

河村 敏文教諭

愛知教育大学教育学部

愛知教育大学教育学部

磯部 征尊 准教授

(教職キャリアセンター教員研修部門代表)

グループワークの様子その1

グループワークの様子その1

グループワークの様子その2

グループワークの様子その2

質疑応答の様子その1

質疑応答の様子その1

質疑応答の様子その2

質疑応答の様子その2

2025年10月27日 アジア・アジアパラ競技大会 愛知教育大学学生アンバサダー 第2回ワークショップを実施

2025年11月 7日

第2回ワークショップ開催!

第2回ワークショップ開催!

2025年10月27日(月)、愛知教育大学にて「アジア競技大会・アジアパラ競技大会 学生アンバサダー」の第2回ワークショップを開催しました。

今回のワークショップでは、前回決定したターゲットごとのグループに分かれ、機運醸成のためのアイデアの共有と絞り込みを行いました。刈谷市アジア・アジアパラ競技大会推進室の職員によるファシリテーションの下、学生たちは互いに意見を交わしながら、具体的な活動の方向性を探りました。

グループごとの話し合い1

グループごとの話し合い1

大会公式マスコットのウズミンとホノホン

大会公式マスコットのウズミンとホノホン

グループごとの話し合い2

グループごとの話し合い2

グループごとの話し合い3

グループごとの話し合い3

SNSや刈谷市の広報ツールを活用した情報発信に加え、競技スポーツや異文化の体験、刈谷市の魅力を伝える活動など、多彩なアイデアが出されました。ご当地ガチャやスタンプラリー、カウントダウンカレンダー、応援のための特設会場など、試合に向けた雰囲気づくりや試合当日を盛り上げるための楽しい提案もありました。

全体での意見交換

全体での意見交換

グループごとの発表後には、全体での意見交換の時間が設けられ、他グループの案に対する質問を行ったり、グループ間でのコラボレーションの可能性について話し合ったりしました。グループ間の連携によって、より魅力的で効果的な企画へと発展する可能性が感じられる場となりました。

次の第3回ワークショップでは、今回出されたアイデアをもとに行った全体での意見交換を踏まえ、実施に向けた具体的な内容の検討が進められる予定です。学生アンバサダーの皆さんの創造力と行動力に、今後もぜひご注目ください!

(地域連携課長 古田紀子)

2025年10月29日~31日 「令和7年度東海・北陸地区国立大学法人等会計事務職員研修会」を開催しました。

2025年11月12日

令和7年10月29日(水)~31日(金)にかけて、本学本部棟第一会議室において、東海・北陸地区国立大学法人等会計事務職員研修会を開催しました。本研修会は、会計業務に1年以上従事している東海・北陸地区国立大学法人等の職員を対象に、国立大学法人会計基準等に関する理解を深めるとともに、国立大学法人等の職員として求められる見識を養うことを目的として開催され、今年度は、18機関から推薦を受けた計53人が参加しました。

研修初日には、文部科学省高等教育局 国立大学法人支援課 支援第三係長の大森芳朗氏を講師にお迎えし、「国立大学法人を巡る最近の動向」についてご講演いただきました。国立大学法人等を取り巻く状況について、具体的な事例等を交えながら分かりやすくご説明いただき、参加者からは非常に勉強になったとの声が多く寄せられました。

2日目の午前には、あずさ監査法人の井口貴仁氏による「国立大学法人等財務諸表の概説と留意点」に関する講義が行われました。財務諸表の基本的な構成や注意点等について、資料を用いながら丁寧に解説いただきました。午後には、参加者がグループに分かれて財務諸表作成の演習を行い、実践的なスキルを身につける機会となりました。グループ内での意見交換も活発に行われ、決算業務について理解を深める有意義な時間となりました。

最終日には、「日常業務で困っていること」をテーマにグループディスカッションを実施しました。各グループでは、日々の業務で直面している課題や悩みを共有し合い、他機関の取り組みや工夫について意見交換を行いました。参加者同士が互いの経験や知見を共有することで、新たな気づきや改善のヒントを得ることができたとの感想が多く聞かれました。

研修終了後に実施したアンケートでは、「3日間を通して業務に対する意識が高まった」「今後の業務に生かしていきたい」といった前向きな意見が多数寄せられ、参加者にとって有意義な研修となったことがうかがえました。

講義の様子

講義の様子

グループワークの様子

グループワークの様子

(財務課 総務・決算係 早川彩乃)

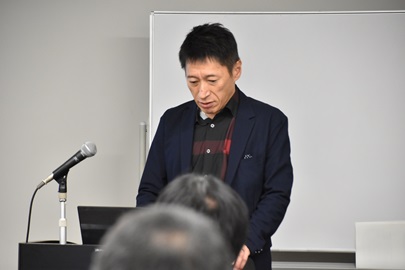

2025年11月5日 第4回業務DX勉強会を開催しました。

2025年11月19日

11月5日(水)に、DX推進室による第4回業務DX勉強会を開催し、DX推進室長の福井真二教授より「生成AIの危険性・生成AIを利用する際の注意点」、情報企画室専門員兼DX推進室員の近藤健氏より「有償版Copilotの紹介とRPA構築による効率化と改善」の講演がありました。

DX推進室長の福井真二教授

DX推進室長の福井真二教授

福井教授からは、生成AIの危険性として、誤情報や著作権侵害のリスク等が挙げられました。生成AIはあくまで便利な「道具」であり、利用にあたっては最終的には人がチェックする必要があると強調されました。

DX推進室員の近藤健氏

DX推進室員の近藤健氏

続いて近藤氏からは、有償版Copilotを活用した文章校正、スライドの自動生成、情報収集や議事録作成の方法等の説明がありました。また、RPAの構築による業務の効率化及び改善事例について報告がありました。

参加者からは「データの集計や分析、読みにくい長文の要約や編集、文書の理解等に利用したい」「RPAを実際に取り入れている例を紹介してもらえると実感しやすい」等、生成AIやRPA構築への関心が高まった勉強会となりました。

また、勉強会終了後は、総務課とDX推進室がRPAで開発した電子決裁システムの体験型相談会が開催され、電子決裁システム未経験の事務職員が参加しました。

※RPA:Robotic Process Automation

定型業務を自動化するソフトウェア技術のこと。具体例として、データ入力、帳票作成、メール送信、システム間のデータ転記などがある。

勉強会の様子1

勉強会の様子1

勉強会の様子2

勉強会の様子2

電子決裁システムの体験型相談会の様子

電子決裁システムの体験型相談会の様子

(DX推進室)

2025年11月8日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で馬術部による「乗馬体験イベント」を開催

2025年11月19日

馬術部では、子どもたちや地域の方々に向けたイベントを定期的に開催しています。

今回は11月8日(土)に、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、学内の厩舎と馬場にて小学生を対象とした「乗馬体験イベント」を開催しました。

あ、イベントが始まるよ!

あ、イベントが始まるよ!

馬術部のマスコット、ヤギの八木さんにごあいさつ。

馬術部のマスコット、ヤギの八木さんにごあいさつ。

乗馬体験では、子どもたちが馬上からの景色に目を輝かせ、「楽しかった!」と笑顔で話してくれました。ふれあい体験では、馬をなでたり、にんじんをあげたりしながら、「思ったよりふわふわ!」「草も食べるんだね!」と新たな発見を楽しむ子どもたちの姿が印象的でした。また、新しい取り組みとしてホビージャンプを実施しました。ホビージャンプとは、おもちゃの馬にまたがって馬術競技を行うスポーツのことで、子どもたちには実際の障害コースを走ってもらいました。元気よく体を動かしながら、馬術の楽しさや魅力に触れてもらうことができました。

今から乗せてもらうお馬さんをご紹介。

今から乗せてもらうお馬さんをご紹介。

思ったよりも高いよ!

思ったよりも高いよ!

この草おいしいかなあ...。

この草おいしいかなあ...。

食べてくれる?

食べてくれる?

負けないぞ!うおりゃ~!

負けないぞ!うおりゃ~!

お馬さんみたいに駆け抜けろ!

お馬さんみたいに駆け抜けろ!

馬術部主将 伊藤さんのコメント

子どもたちの姿に、馬術部一同も大きなやりがいを感じました。今後も私たちは馬や馬術の魅力を発信するとともに、乗馬体験イベント等を企画し、地域の方々や子どもたちに体験の場を提供していきたいと思います。

(馬術部副主将 伊藤羽奈)

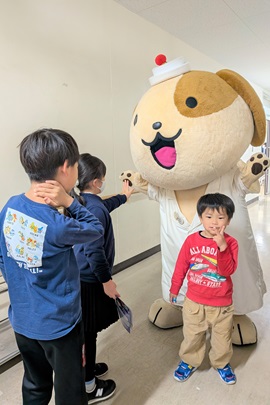

2025年10月21日 本学附属特別支援学校小学部が本学を訪問しました。

2025年11月19日

10月21日(火)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、本学附属特別支援学校小学部17人(1・2年生5人、3・4年生6人、5・6年生6人)と引率教職員9人が遠足で本学を訪れました。

あいにくの曇天の中、そわそわした顔の児童を乗せたバスが大学に到着しました。子どもたちはバスを降りると、講堂前で子どもたちを待っていた愛教ちゃんとエディを見つけ、元気に駆け寄りあいさつをしました。その後、愛教ちゃんとエディと共に集合写真を撮り、プログラムに出発しました。

愛教ちゃん久しぶり~と喜ぶ児童。

愛教ちゃん久しぶり~と喜ぶ児童。

エディ元気だった?と声を掛ける児童。

エディ元気だった?と声を掛ける児童。

みんなでハイ、チーズ!

みんなでハイ、チーズ!

特別支援教育棟に移動すると特別支援教育講座の小倉靖範准教授と学生が児童を歓迎し、レクリエーションが行われました。学年ごとに分かれた児童と学生がグループになり、大プレイルームの中でいろいろな遊具遊びをし、また屋外で電動車いすに乗る体験もし、心ゆくまで楽しみました。

ジャンプジャンプ~!

ジャンプジャンプ~!

ボールの海でまったり♪

ボールの海でまったり♪

右に左に、すごく動くよ!

右に左に、すごく動くよ!

お昼の時間になり、児童と学生は第一福利施設に移動しました。学食では緊張しながらも自分でメニューを注文し、おいしいご飯に大満足でした。野田敦敬学長も様子を見に訪れ、子どもたちがニコニコご飯を食べている様子を見てうれしそうな表情でした。

頑張って運ぶぞ!よいしょ、よいしょ...

頑張って運ぶぞ!よいしょ、よいしょ...

みんなでニコニコ、おいしいご飯!

みんなでニコニコ、おいしいご飯!

昼食後は次世代教育イノベーション棟の東側スペースに移動し、みんなで野田学長にさようならの挨拶をしました。

今日は楽しかったかな~?

今日は楽しかったかな~?

また来るね~!約束!

また来るね~!約束!

ニコニコ笑顔の児童は名残惜しそうにバスに乗り込み、大学を後にしました。

参加した学生から「課外学習をしていくうえで、特別支援学校の児童にとっての学びをどこに見出すのかを考えることの重要性に気づいた」という感想が寄せられ、引率した教員から「学生の方と多くかかわれたことが良かったです。また、学食で食事をしたとき、さまざまな方から心配りをいただき、楽しい時間を過ごすことができました」という感想をいただきました。また、本学教員から「参加した学生からも、『教育実習では、小学部の子どもたちとかかわる機会が少なかったので、よかった』『〇〇くん(さん)、あのとき~と思ったんだよ』など、子どもたちの様子から気持ちを読み取ろうとする様子が見られました。次年度より学校現場で働く上で、貴重な体験となったようです」という感想が寄せられました。 当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

2025年11月8日 「NPO法人幸せつむぎ」の利用者と本学学生がアートで交流

2025年11月20日

11月8日(土)、本学の特別支援教育特別専攻科の授業の一環として、NPO法人「幸せつむぎ」の施設を利用しているお子さんが来校し、学生とアート交流を行いました。

「幸せつむぎ」は、重症心身障がい児および医療的ケア児を支援するNPO法人で、子どもたちが将来生活介護の場で役立つ技能を身につけられるよう、機能訓練の一環としてアート活動に力を入れています。今回の交流は、学生にとって子どもたちの障がいに応じた支援方法を実践的に学ぶ貴重な機会となりました。また、子どもたちも学生と時間・空間を共有し、さまざまな表現活動を楽しみました。制作した作品は、NPO法人「幸せつむぎ」が主催する「つむぎの展」で展示される予定です。さらに、今回の活動では展示作品に加え、施設で製造した製品を販売する際に使用するショッピングバッグも制作しました。一点一点異なるデザインのオリジナルショッパーはとても魅力的で、社会参加を推進する工夫が感じられました。

この活動は本学のFD活動として授業公開にも位置付けられており、特別支援や幼児教育を専門とする教員が参観しました。社会と連携した実践的な授業で展開されており、今回の活動が、授業スタイルや授業方法の改善につながるきっかけになることも期待されます。

活動の様子

活動の様子

(フィンガーペイント)

活動の様子

活動の様子

(ボール転がしアート)

制作した作品

制作した作品

オリジナルショッパー

オリジナルショッパー

(地域連携係長 松本典江)

2025年11月1日 第10回「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催

2025年11月21日

11月1日(土)に第10回目となる「愛知教育大学ホームカミングデー」を開催しました。

ホームカミングデーは、本学の卒業生等が一堂に会し、本学との親睦・連携を深めるとともに、学び直しの場として、更なる成長の機会となることを目的として開催されるイベントです。今年度は「全体会」、「学びの交流会」、「附属図書館自由見学」、また新たな企画として「愛教大ミニ物産展」を実施しました。

当日は卒業生、在学生、本学元教職員、本学教職員、一般の方など、延べ812人の参加がありました。

全体会の様子

全体会の様子

「全体会」には95人が参加し、野田敦敬学長による「大学近況報告」、真島聖子学長補佐(未来共創プラン担当)による「未来共創プラン取り組み紹介」、学生広報スタッフによる「学生広報スタッフ活動報告」、オカリナサークルTOTOROによる「歓迎演奏」が行われました。

学びの交流会の様子

学びの交流会の様子

在学生と卒業生が共に学び交流する「学びの交流会」では、大学教員が中心となり、17講座が教科研究会や交流会等を開催し、オンラインでの参加も含め、717人が参加しました。終了後のアンケートでは、「恩師の講話をまた聞くことができて本当にうれしかった。学生に戻ったような懐かしさがあり、これからの活力にもなるような時間だった」という意見も聞かれ、有意義な交流の場となりました。

また今年度は新たな企画として「愛教大ミニ物産展」が開催され、オリジナルグッズの販売や、大学教員や学生による作品展示が行われ、大いににぎわいを見せました。

愛教大ミニ物産展の様子

愛教大ミニ物産展の様子

作品展示の様子

作品展示の様子

(総務課 総務係 河合 光)

2025年11月15日 第19回科学ものづくりフェスタを開催

2025年11月21日

11月15日(土)に、第19回目となる「科学・ものづくりフェスタ@愛教大」を開催しました。本イベントは、地域の子どもたちに科学やものづくりの面白さを伝えることを目的に、毎年実施しているものです。今年度も科学実験やものづくり体験など30以上のブース企画を展開し、地域の子どもたちと保護者を中心に1,000名を超える参加がありました。

各ブースの運営には、本学教員・学生に加え、附属学校や県内の高校にも協力をいただいています。今年度は4月に開校した刈谷高等学校附属中学校からも出展いただきました。生徒自身が過去に本フェスタに参加した楽しい経験をきっかけに、「今度は運営側で参加したい」と申し出てくれたとのことです。

実施後のアンケートでは、子どもたちから「3Dペンが楽しかった」「また来年も来たい」といった声が寄せられ、保護者からも「大学生のお兄さんが子どもの意見を否定せず優しく接してくれて感心した」といった意見がありました。また、参加のきっかけとして「教育実習の先生に会いたかった」という回答も多く、学生の教育実習の充実ぶりもうかがえました。

なお、本イベントの運営の一部には「刈谷市ふるさと納税愛知教育大学支援事業」の補助金を活用しています。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。来年度は「科学・ものづくりフェスタ」が記念すべき第20回を迎えます。これまでの歩みを大切にしながら、さらに魅力ある企画を通じて次世代に科学とものづくりの面白さをつなげていきたいと考えています。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

大学生と手作りレンズ制作(幅研究室)

大学生と手作りレンズ制作(幅研究室)

紙飛行機真っ直ぐ長く飛ばすよ(愛知教育大学附属名古屋中学校)

紙飛行機真っ直ぐ長く飛ばすよ(愛知教育大学附属名古屋中学校)

ワンダー君♂もマジックショーのお手伝い

ワンダー君♂もマジックショーのお手伝い

牛乳パックもハガキにアップサイクル(刈谷高等学校附属中学校)

牛乳パックもハガキにアップサイクル(刈谷高等学校附属中学校)

みんなに大人気のワンダー君♂

みんなに大人気のワンダー君♂

サイエンスアミューズメントパーク磁石ダーツで遊ぼう

サイエンスアミューズメントパーク磁石ダーツで遊ぼう

天気に恵まれペットボトルロケットもよく飛んだね

天気に恵まれペットボトルロケットもよく飛んだね

2025年10月29日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環で井ケ谷幼児園の園児がどんぐり拾いのため来訪

2025年11月25日

10月29日(水)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、井ケ谷幼児園の園児によるどんぐり拾いを本学キャンパス内で実施し、井ケ谷幼児園の4歳児35人と5歳児39人、引率教諭10人、大学からは学生2人の合計86人が参加しました。

きれいな遠い秋空の下、色とりどりの帽子をかぶった井ケ谷幼児園の園児たちは、正門でボランティア学生や職員に迎えられ、附属図書館南側に向かいました。 出迎えた野田敦敬学長に元気にあいさつをした後、学長とボランティア学生から一人一人愛教ちゃんとエディのシールをもらい、園児たちはにこにこ顔でシールを見つめていました。

たくさんのどんぐりがみんなを待ってるよ!と野田敦敬学長

たくさんのどんぐりがみんなを待ってるよ!と野田敦敬学長

愛教ちゃんとエディにも会いに来てね!と、

愛教ちゃんとエディにも会いに来てね!と、

シールを渡す野田学長

きょうはよろしくね~。はい、シール!

きょうはよろしくね~。はい、シール!

どんぐりをたくさんひろおうね!

どんぐりをたくさんひろおうね!

その後4歳児と5歳児で別れてどんぐりや葉っぱなどを探しはじめました。園児たちはまだまだ小さい赤ちゃんどんぐりやふさふさの帽子をかぶったどんぐりなどを見つけると、「先生! かわいいやつ見つけたー!」「おもしろいキノコがあったよー!」などと楽しそうに学生や引率教諭に報告していました。どんぐり拾いが終わると、坂道で「だるまさんが転んだ」や、養護・幼児棟の南側の芝生で転がって遊んだりしました。

こ、これは大物の予感!?見せて見せて!

こ、これは大物の予感!?見せて見せて!

見てみて!赤ちゃんどんぐりたくさん見つけたよ!

見てみて!赤ちゃんどんぐりたくさん見つけたよ!

だーるーまーさーんーがー...転んだ!!!

だーるーまーさーんーがー...転んだ!!!

上からどんぐりみたいに転がるぞ~

上からどんぐりみたいに転がるぞ~

持参した袋にたくさんのどんぐりを入れ、ほくほく顔の園児たちは陸上競技場に移動し、広い空の下でお弁当を食べました。おいしいお弁当を食べ終わった園児は陸上競技場を駆け回り、大満足で帰路につきました。

かーってうれしいはないちもんめ♪

かーってうれしいはないちもんめ♪

どこまでも走り抜けるぞ~!

どこまでも走り抜けるぞ~!

参加した学生からは「たくさんの園児たちと遊べて楽しかったです」「みんなとたくさんどんぐりを拾えてうれしかった」などの感想が寄せられました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

当日の様子は以下のURLからご覧いただけます。

(企画課 未来共創推進室 未来共創推進係 大森智子)

2025年11月4日~11月10日 附属図書館にて「論文の探し方」講座を開催

2025年11月26日

11月4日(火)~11月10日(月)に「論文の探し方」講座(50分制、期間中全9回)を附属図書館にて開催し、学部生・事務職員合わせて28人が参加しました。

この講座は、卒業論文やレポート作成の支援を目的として企画している図書館独自の説明会です。図書館で利用できる論文データベースの紹介、効率的な論文の探し方や入手方法などについて、実践を交えながら図書館職員が解説しました。

解説後、参加者はおのおの任意のキーワードで検索を行い、データベースの使い方、論文を探すフローチャートを確認しながら、興味のある論文について熱心に調べていました。

参加者の感想からは、「論文を探す幅が広がりました」、「さまざまなサイトの利用方法を知ることができ、研究の参考になった」、「論文との距離が縮み卒論に活用したい」、「実践形式なので身につきやすい」など、満足度の高さがうかがわれ、今後の大学生活に役立つ説明会となりました。

附属図書館は、今後も学生の皆さんが利用しやすい図書館を目指して、定期的に説明会を開催していきます。

講座の様子

講座の様子

検索実習の様子

検索実習の様子

(学術研究支援課 資料利用係主任 中村亜由美)

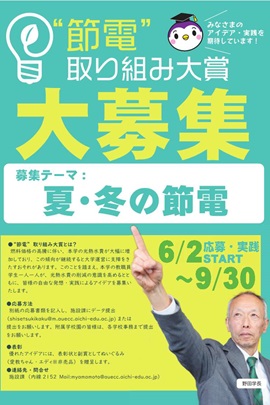

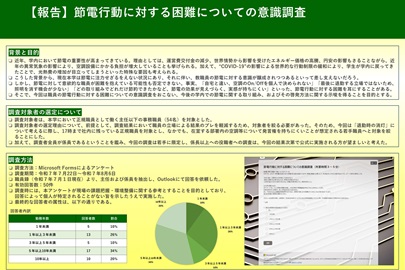

"節電"取り組み大賞の募集及び表彰式を行いました。

2025年11月26日

節電ポスター

節電ポスター

節電の啓発活動の一環としてスタートした「節電取り組み大賞」の募集が、令和7年度で3年目を迎えました。この取り組みは、昨今の燃料価格高騰という社会的課題に対し、教職員や児童・生徒一人一人が節電を「自分ごと」として捉え、自由な発想と実践を通じて大学全体で乗り越えていこうという思いから企画されたものです。

今年度は、6月から約5カ月間にわたり、節電に関する取り組み、ポスター、川柳など、創意工夫に富んだ作品を募集しました。限られた応募ではありましたが、いずれも節電への真摯な姿勢と独自の視点が光る力作ぞろいであり、節電に対する意識の高まりを感じることができました。

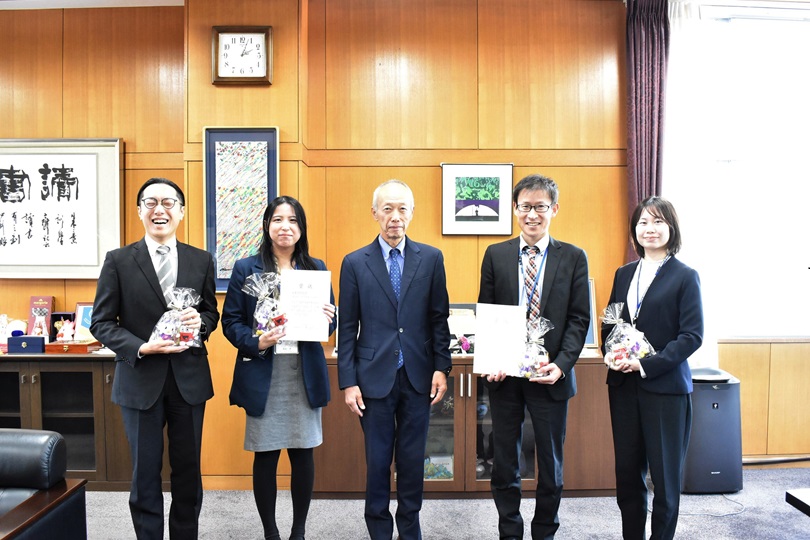

11月6日(木)には、表彰式が開催され、野田敦敬学長自らが受賞者に対して表彰を行いました。受賞作品は、今後の啓発活動にも大きな示唆を与えてくれるものであり、大学全体の連帯感を育む貴重な機会となりました。

今後も本学では、持続可能な社会の実現に向けて、構成員一人一人の力を結集し、節電をはじめとする環境への取り組みを推進してまいります。

(施設課 山本統陸)

【受賞式】受賞者の皆さんと野田敦敬学長

【受賞式】受賞者の皆さんと野田敦敬学長

【受賞者及び受賞作品】

・選考会特別賞

2025年11月16日 TABふれあいフェス in 刈谷ふれ愛パークに本学・附属学校が参加!

2025年11月26日

11月16日(日)、刈谷ふれ愛パークで開催された「トヨタ車体主催 TABふれあいフェス」に、本学および附属学校から計7団体がブース出展やステージ出演を行いました。

本イベントは「福祉・環境・次世代育成」を柱に、地域の仲間と共に開催し、連携を深めることを目的としています。本学はトヨタ車体と連携協定を締結し、次世代教育に関する取り組みを進めていることから、その趣旨に賛同し、地域連携の一環として参加しました。

事前予約企画では、自然豊かな環境を活かした「謎解き探検 in ビオトープ」(本学×トヨタ車体環境推進室×大学生グループGAIA)や、「ハンドボール体験教室(ブレキン×愛教大)」を実施し、地域の子どもたちが楽しく学びながら活動する姿が見られました。

当日の体験コーナーでは、茶道部による「お茶点て体験」や附属高校の「食育クイズラリー」が人気を集め、地域住民やトヨタ車体のファミリー、さらには出展者同士の交流も広がりました。特に「食育クイズラリー」の参加賞であるさつまいもクッキーは、高校生の作成したレシピを基に、障がい者継続支援 B 型事業所「おかし工房パンドラ」と協力して乳・卵・小麦を使わずに作製したものです。さらに、ふれ愛パークで収穫したさつまいもを使用した、地産地消の特別な一品となりました。

ステージには、附属高校の書道部・吹奏楽部、本学吹奏楽部が出演しました。さらに、トヨタ車体との連携企画として、本学吹奏楽部・附属高校吹奏楽部・トヨタ車体SBOによる合同演奏が実現しました。

合同ステージでは、本学教職大学院在学中の作曲家・伊藤士恩さんが作曲した『マーチ「メモリーズ・リフレイン」』を、作曲者本人の指揮で演奏しました。伊藤さんが刈谷ふれ愛パーク学区の学校に通い、中学時代にトヨタ車体のサックスアンサンブルに参加していたというエピソードが紹介されると、観客だけでなく出演者からも驚きの声が上がりました。

演奏後には、「作曲者の指揮で演奏できて感動した」(高校生)、「大人数で演奏できて楽しかった」(トヨタ車体)、「世代を超えた貴重な経験になった」(本学吹奏楽部)など、参加者からも喜びの声が寄せられました。

地域・企業・教育機関が一体となり、世代を超えた交流と学びを実現する場となりました。

食育クイズラリーについて高校生が優しく説明

食育クイズラリーについて高校生が優しく説明

参加賞の特別なさつまいもクッキー

参加賞の特別なさつまいもクッキー

お茶の点て方、お作法を教えます

お茶の点て方、お作法を教えます

トヨタ車体クインシーズの企画元日本代表五輪メダリスト

トヨタ車体クインシーズの企画元日本代表五輪メダリスト

荒木絵里香さんのバレー教室も体育専攻の学生がお手伝い

マーチ「メモリーズ・リフレイン」の指揮は

マーチ「メモリーズ・リフレイン」の指揮は

作曲者の伊藤士恩さん

作曲者の指揮の下に圧巻の演奏

作曲者の指揮の下に圧巻の演奏

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

2025年11月14日 令和7年度総合防災・防火訓練を実施

2025年11月27日

11月14日(金)に、令和7年度総合防災・防火訓練を実施しました。

本訓練に先立ち、午前10時00分から昼休みにかけて、防災の「体験・見学ブース」として、P2 駐車場で「起震車体験、ポンプ車展示」を実施し、延べ156人が参加しました。参加者は最大震度7の猛烈な地震の揺れに対し、まったく身動きが取れず必死にテーブルにしがみついて耐えるしかない状況に、地震の脅威を身をもって思い知らされました。

その後行われた総合防災・防火訓練には、学生、教職員合わせて約800人が参加しました。午後3時45分に南海トラフ地震が発生したとの想定で学内の放送設備から緊急地震速報を放送し、これを合図に非常災害対策本部を設置し、野田敦敬学長から非常災害対策本部員に対して、「各自万全の体制で対応せよ」と指示があり、訓練開始となりました。

同時に、学内で講義を受けていた学生に対する避難指示の放送が流れ、676人の学生がAUEスクエアに避難しました。授業担当教員および自衛消防隊による避難状況や帰宅困難者の確認と報告後、防災・防火委員会副委員長の伊藤貴啓理事の宣言により、学生の避難訓練は終了しました。

自衛消防隊各班の班員たちは、学生の避難誘導や屋内消火栓による初期消火、負傷者の救出救護などの訓練に、真剣な表情で取り組みました。

学生と教職員のそれぞれの訓練の最後に、野田学長から講評が行われました。学生に対しては、非常時には各地域の中核になって活躍する立場になるため、日ごろから避難所等の災害への備えについて関心を持ってほしいこと、教職員に対しては、今回の訓練に対する改善を行い非常時に備えたいことが述べられ、全訓練は終了しました。

本訓練を通して、学生、教職員一人一人が、災害時にどのような判断や行動が必要になるのかを自ら考え、実行することができました。

今回の防災・防火訓練や防災体験により、常日ごろから災害に備えることの重要性をあらためて再認識しました。今後もこの教訓を踏まえ、より一層防災に対する意識を高めてまいります。

(総務課 危機管理係)

起震車体験の様子

起震車体験の様子

ポンプ車展示の様子

ポンプ車展示の様子

避難する学生の様子

避難する学生の様子

野田敦敬学長による講評の様子

野田敦敬学長による講評の様子

ここでコンテンツ終わりです。

【川柳部門】

【川柳部門】