ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年09月掲載分

- 2025年8月9日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第7回「あつまれ!子どもキャンパス」を開催しました。

- 2025年7月22日~29日、8月20日~25日に「Chromebook・iPad・授業支援ツール体験会」を「こらぼ」で開催

- 8月22日 学生企画で小学生を対象のプログラミング講座を実施

- 愛・地球博20祭「地球を愛する学園祭」に本学学生3団体が出展

- 2025年8月22日、26日に附属高校と大学が共同で「水泳教室」を実施

- 2025年8月26日 愛知県ユネスコスクール指導者研修会を開催しました。

- 2025年9月5日 「学生ドキュメント動画2025」の制作のため、刈谷市立富士松北小学校で撮影を行いました。

- 教員生涯学習プラットフォーム「OZONE-EDU」 延べ受講登録者数10,000人を突破

- 2025年9月5日 第3回業務DX勉強会を開催しました。

- 2025年9月9日 刈谷市火曜会(9月期例会)を本学で開催しました。

- 2025年9月12〜15日 ダンス部が「アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2025 少人数による創作ダンスコンクール」にて松本千代栄賞(大会最高位)を受賞

- 2025年9月23日から「平山郁夫美術館」のロビーに本学外国人特別聴講学生の作品が展示されます

- KariCoCo (刈谷駅北地区地域交流施設)のKids dayに大学生が授業で製作したおもちゃを提供

- 2025年9月22日 中部大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

2025年8月9日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」で第7回「あつまれ!子どもキャンパス」を開催しました。

2025年09月 3日

8月9日(土)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、第7回「あつまれ!子どもキャンパス」を本学で開催しました。小学生208人と幼児34人、大学から336人(学生・附属高校生合わせて323人と教職員13人)など、およそ580人ほど(保護者の方を除く)の方が参加しました。

7回目の実施となる今回は午前の部、午後の部、一日の部に分け、計17プログラムを実施しました。実施日は前週までのうだるような暑さがなく、比較的過ごしやすい中での実施となり、参加した子どもたちが元気にキャンパスを駆け回りました。

【午前の部】

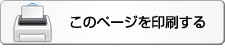

1 動いて遊ぼう★レクリエーション!

しっぽ取りやジャンケン遊び、相手の動きのまねをする遊びなどのレクリエーションをみんなで楽しみました。参加児童からは「おにいさんおねえさんとおはなししながらミニゲームをたくさんできた」などの感想が寄せられました。

2 ひとりでできるもん!Sewing編

ミシンを使ったきんちゃく袋作りやプラバンキーホルダー作りに挑戦しました。参加児童からは「初めてミシンを触ってドキドキしながら完成させたことが自信になりました」などの感想が寄せられました。

3 ひとりでできるもん!Card Games編

防災に関するカードゲームをしたり、災害食をアレンジして試食したりしました。参加児童からは「カルタ、防災食と、とてもためになりました」などの感想が寄せられました。

4 竹で「アルミ玉てっぽう」を作って遊ぼう!

学内に生えている竹でてっぽうを作り、アルミホイルを玉にして的当てをして遊びました。参加児童からは「普段使わない道具を使える。ものづくりの楽しさを体感できる。最後に作ったものがどのように動くのか体感できた」などの感想が寄せられました。

5 つくって遊ぼう★ハンドクラフト!

絞り染めエコバッグや、六角返しを作って遊びました。参加児童からは「いつも楽しいし、できなくても学生さんが教えてくれるから、難しそうなことでもチャレンジできる」などの感想が寄せられました。

6 自分発見★ワクワク遊びをつくろう!

一つの食材をテーマにクッキングやゲームを楽しみました。保護者からは「学生の子どもを楽しませたいという気持ちが表れた内容でした」などの感想が寄せられました。

7 わくわくシアター〜創作ミュージカル公演!!

幼児教育3年生が手作りの創作ミュージカルを公演しました。保護者からは「衣装も凝っていて、学生のみなさんが楽しそうに演じていて子どももとても楽しんでいました」などの感想が寄せられました。

8 こころとからだの探検隊

さまざまなリフレッシュ体験やリラックスに関する学びを行いました。参加児童からは「自分の身体の変化を体感できる、面白い体験でした」などの感想が寄せられました。

9 micro:bitで身近な道具のプログラミングを学ぼう

micro:bitを使って信号機などのプログラムを作成しました。参加児童からは「ロボットに命令を出して、実際に動かすのが楽しかった」などの意見が寄せられました。

(1)しっぽが取られちゃう!

(1)しっぽが取られちゃう!

逃げろ~!

(2)ミシンでここをこう縫って...

(2)ミシンでここをこう縫って...

そう上手!

(3)災害時を想定して

(3)災害時を想定して

お菓子をアレンジ!

(4)どんな竹のてっぽうができるかな~。

(4)どんな竹のてっぽうができるかな~。

(5)かわいい色に染まるかな?

(5)かわいい色に染まるかな?

(6)ナスのカルタに挑戦!

(6)ナスのカルタに挑戦!

(7) 楽しい劇の時間だよ~♪

(7) 楽しい劇の時間だよ~♪

(8)リラックスってこういうことなのね

(8)リラックスってこういうことなのね

ふむふむ。

(9)どんどんプログラミングしちゃうよ!

(9)どんどんプログラミングしちゃうよ!

【午後の部】

14 大切な人に"思い"を伝えよう!

学生と協力して、大切な人にプレゼントする手紙を書き、切り絵を作りました。参加児童からは「お兄さんたちが優しくできるまで待ってくれて、とても楽しくできました」などの感想が寄せられました。

15 大学のふしぎ発見★鎌倉時代の遺跡をさがせ!

学内にある鎌倉時代の窯跡の観察や土器づくりなどをしました。参加児童からは「遺跡を見るのも楽しかったし、土器を作るのも楽しかった」などの感想が寄せられました。

16 木の切り文字をLEDで光らせよう

文字の形に切り抜かれた木で灯篭を作り、灯篭の光り方をプログラムしました。参加児童からは「灯籠作りもプログラミングも両方楽しかった」などの意見が寄せられました。

(14)大切な人に渡すお手紙...

(14)大切な人に渡すお手紙...

喜ぶといいな♪

(15)むむむ、これは...

(15)むむむ、これは...

大発見の予感!!?

(16)この文字を

(16)この文字を

こんなふうに光らせるのはどうかな♪

【一日の部】

17 よみっこ夏の大冒険

パネルでたのしくお話しするよ♪

パネルでたのしくお話しするよ♪

パネルシアター・紙芝居などさまざまな絵本の読み聞かせ会をしました。保護者からは「子供が真剣に朗読劇や紙芝居を聞いていました。学生も皆上手でした」などの感想が寄せられました。

プログラムを実施した学生や教職員からは、「多様な子どもたちと触れ合う機会となり、親御さんにも感謝されることで自分の成長にもつながったと感じるとともに、子どもたちが喜ぶ姿をみられる職業は楽しそうだという思いが強まった」「試行錯誤しながら準備を進めてきて、子どもと接することに苦手意識を持った学生が、同じグループの仲間の姿を通して、コミュニケーションの仕方を学んだり、自分の成長に気づけた様子が見られた」などの感想があがりました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れてまいります。

(企画課 未来共創推進室 未来共創推進係 大森智子)

2025年7月22日~29日、8月20日~25日に「Chromebook・iPad・授業支援ツール体験会」を「こらぼ」で開催

2025年09月 8日

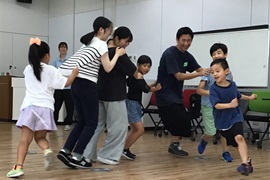

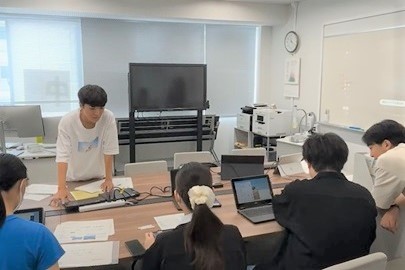

2025年7月22日~29日および8月20日~25日に、教職キャリアセンターICT活用等普及推進統括部門の拠点「こらぼ」にて、体験型研修会「Chromebook・iPad・授業支援ツール体験会」を開催しました。期間中は、主に3年生を中心に約20人の学生が来場しました。

この研修会は、9月末から始まる教育実習に向けて、学生がChromebookやiPad、授業支援ツールに実際に触れて体験し、教育実習での活用につなげることを目的として、7月・8月・9月にそれぞれ約1週間ずつ実施する計画の一環です。愛知県内の小中学校で使用されている各種授業支援ツールや、プロジェクター・書画カメラ・モニター・電子黒板なども試せる内容となっています。

来場した学生は、受付で自分の教育実習先の自治体で使用されているタブレットのOSや授業支援ツールについて確認し、それに応じて主体的に学習を進める形式で研修を行いました。

特に、愛知県内の複数の市町村で導入されているChromebookについては、見たことも触ったこともない学生が多く、学生ICT支援員が中心となって、よく使われる機能を体験できる課題やヒント集を作成し、学生が自分のペースで必要な機能を選んで体験できるようにしました。

iPadやWindows端末の基本操作については既に知っている学生が多いものの、各自治体で使用されている授業支援ツールには触れたことがない学生が多く、今回は6種類のツールを用意し、希望する学生がそれぞれの自治体で使われているツールを体験できるようにしました。

また、プロジェクターやモニター(電子黒板)、書画カメラの接続についても、授業で見たことはあっても自分で接続した経験がない学生が多く、試行錯誤しながら意図した映像を映し出せた際には、喜ぶ姿が多く見られました。

参加者からいただいたアンケートの要望を基に、内容や方法を改善し、次回は2025年9月2日~9日に体験会を実施する予定です。

参加者がヒント集など見ながら体験している様子

参加者がヒント集など見ながら体験している様子

試行錯誤しながらプロジェクターへの接続を行っている様子

試行錯誤しながらプロジェクターへの接続を行っている様子

【参加者の感想】

・実習前にいろいろなツールをさわって、少し授業イメージが湧きました!

・Chromebookを使うことが初めてだったので貴重な体験になりました。

【学生ICT支援員の感想】

降田英佑さん(義務教育専攻 ICT活用支援専修4年)

「教育実習でどのようにICTを活用できるか」という質問が多くありましたが、自分の教育実習の経験を踏まえて伝えることができました。アプリの使い方だけでなく、機器の接続についてもアドバイスできました。

森由佳さん(義務教育専攻 ICT活用支援専修4年)

自治体によって使用する端末やツールは異なります。実習前に1度学内で体験してもらえた皆さんには、是非教育実習で生かしてもらえればと思います。

細川祥吾さん(教育ガバナンスコース4年)

学生が授業支援ツールを実際に体験することで、教育現場での具体的な活用法を考えるきっかけになっていました。学生ICT支援員としても、多くの学びを得ることができ、有意義な時間でした。

(教職キャリアセンター ICT普及推進統括部門 「こらぼ」 正木香)

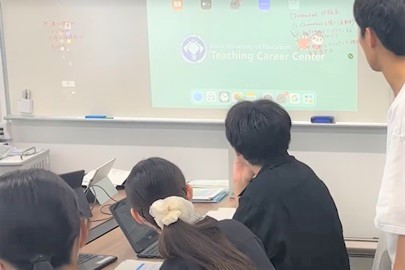

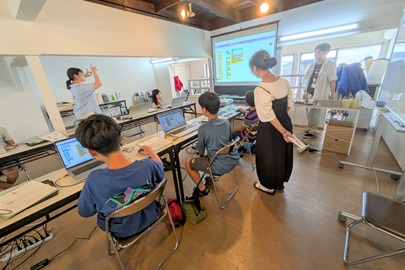

8月22日 学生企画で小学生を対象のプログラミング講座を実施

2025年09月10日

8月22日(金)、刈谷市駅前商店街にある「スペースAquaふれあい交流広場」において、小学生を対象に「プログラミング講座」を実施しました。この講座は、本学学生を中心に実施予定の「あいちプログラミング大会」の周知を兼ね、今までプログラミングをする機会がなかった子にもプログラミングの楽しさを知ってもらいたいという本学学生の細川祥吾さん(教育学部4年)の企画により開催しました。また、実施にあたっては、本学と「刈谷市中心市街地活性化のための連携・協力に関する協定書」を締結している「刈谷駅前商店街振興組合」と「NPO法人まちづくりかりや」にもご協力をいただきました。

micro:bitを提示しながら説明する細川祥吾さん

micro:bitを提示しながら説明する細川祥吾さん

初めに、細川さんがマイコンボード「micro:bit(マイクロビット)」の説明やビジュアルプログラミング言語Scratch(スクラッチ)で画面上のブロックをつなぎ合わせてプログラムを作る方法を実演しながら、参加者の子どもたちも一緒に作ったプログラムを実行し、キャラクターが指示通りの動きをすることを確認していきました。

講座の様子:学生ICT支援員がサポート

講座の様子:学生ICT支援員がサポート

次に、背景やお邪魔キャラクターを追加するなどおのおのオリジナルのゲームとなるようにアレンジしていきました。学生ICT支援員の学生や教職キャリアセンターの中池竜一准教授も子どもたちのプログラミング作品の作成をサポートし、オリジナルのゲームが完成しました。 今回は、マイコンボード「micro:bit(マイクロビット)」をパソコンにつないでゲームを作成したことから、送迎の保護者の方や兄弟にも実際に作ったゲームを体験いただき、楽しい時間となりました。

現在、愛知県にお住まいの18歳以下の方を対象としたあいちプログラミング大会の作品募集も行っています。オリジナルのプログラミング作品をぜひご応募ください。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

愛・地球博20祭「地球を愛する学園祭」に本学学生3団体が出展

2025年09月11日

愛・地球博記念公園の地球市民交流センターにて実施された愛・地球博20祭「地球を愛する学園祭」で、本学学生がブース出展を行いました。本イベントは、2005年に開催された愛知万博で掲げられたテーマ「自然の叡智」について県内の大学生が再解釈し、未来に持続可能な社会を繋げていくための展示やワークショップを展開するものです。

第3ターム(8月22日~24日)には、理科専攻の学生が中心となった「henka.~変態的に科学する~」がブースを出展しました。自宅で手軽にできる骨格標本づくりのポスター展示のほか、学生が作成した標本の紹介や、手羽先の骨を用いた標本づくり体験等を実施しました。標本づくり体験では、普段何気なく食べている手羽先の骨がどのような構造をしているのかを学ぶため、参加者が実際の骨を使ったパズルに挑戦しました。答えを見た参加者は「えー! こんな風になってるの!?」「この骨、そんなところにあるなんて知らなかった......」等の驚きの声を上げ、続く学生からの解説に真剣に耳を傾けました。

展示の様子

展示の様子

こんな感じかな?気になる答えは...?

こんな感じかな?気になる答えは...?

第4ターム(8月29日~31日)には、美術専攻の学生有志で構成する「地球探検隊」と本学パートナーシップ団体でもある「学生団体SAGA」の2団体がブースを出展しました。

「地球探検隊」は、オリジナルキャラクターの「ピョル」と「パラッタ」が、地球の生き物と遊べるように未来の地球を守るストーリーのクイズスタンプラリーを実施しました。子どもから大人まで楽しめるように考えたスタンプラリーは各ブースを回りながら気軽にできることもあり、多くの来場者に参加いただきました。ゴールするともらえる冒険の証のステッカーは、可愛いプリクラ風のデザインで、参加した皆さんに喜んでもらえました。

「学生団体SAGA」のブースでは、代表作の「バイオミミクリートランプ」や「生態系8ならべ」などの教材に加えて、開発中の新たな教材「生き物ジェンガ」の体験など、子どもでも楽しめるさまざまなゲームを通してSDGsを学べるコーナーを展開しました。子どもたちは大学生と共に遊びながら、生物模倣や食物連鎖の仕組みを学びました。

30日(土)にゲストで遊びに来てくれたアイドルグループの「SAKURAGRADUATION」のメンバーの方も2団体のブースを体験いただき、「楽しみながら、SDGsを勉強できるのがよいですね」とのコメントをいただきました。

大学生のお姉さんからヒント

大学生のお姉さんからヒント

クイズに正解すると図が浮かびます

クイズに正解すると図が浮かびます

8並べで生態系について知ろう

8並べで生態系について知ろう

新教材のジェンガに挑戦してもらいました

新教材のジェンガに挑戦してもらいました

また、各タームのMIT(Most Impressive Team)を決める来場者アンケートの結果、第3タームでは「henka.~変態的に科学する~」がMITに選出されました。愛・地球博の開催前後に生まれた大学生たちが、「自然の叡智」を次世代へつなぐ目的を大いに達成できました。

(地域連携課地域連携係 松本・柘植)

2025年8月22日、26日に附属高校と大学が共同で「水泳教室」を実施

2025年09月11日

8月22、26日に子どもキャンパスプロジェクトの一環として、刈谷市洲原温水プールにて大学生と附属高校の生徒が連携し、刈谷市立くすのき園の利用者(延べ8人)の方に向けて水泳教室を実施しました。

洲原温水プール(内観)

洲原温水プール(内観)

洲原温水プール(外観)

洲原温水プール(外観)

附属高校の生徒(2人)は総合の授業で探究活動(附高ゼミ)を行っている一環で、将来、特別支援学校の教員になるために、利用者の方へどう支援したらよいかを学ぶことができました。大学生(1人)は将来、高校教員(保健体育)を目指しており、高校生と活動を共に行うことで、生徒の様子やコミュニケーションの取り方などを学ぶことができました。高校生、大学生にとって将来の選択肢の幅を広げる交流となりました。

附属高校生の感想

【生徒Aの感想】

今回くすのき園の方と水泳を実施し、利用者さんの表情や雰囲気を強く感じることができました。私は、将来特別支援学校の先生になりたいという夢があり、その想いがより強くなりました。この経験を必ず生かしていきたいと思います!

【生徒Bの感想】

準備段階では、利用者さんと会話を通してプールでの活動を行うと思っていました。実際は泳いだり、一緒に水泳を行うことが一番利用者さんにとっても楽しいのだということがわかり、共に体を動かしながらコミュニケーションを取ることが大切だと感じました。また、じっとしているより動いていた方が楽しそうだったので、とにかくいろいろ試してみて好きな事やできることを探すのが大事だと思いました。将来は特別支援学級の先生になりたいと思っているので、児童一人一人にあった活動や、その子のやれる事を増やせるよう学びを深めていこうと思います。

大学生の感想

【大学生Aの感想】

高校生と話す機会を設けていただき、コミュニケーションの方法や実際の様子を知ることができました。私自身、高校教員を目指しており、自身の夢のためにとても有意義な時間を過ごすことができました。プールの時間では、くすのき園の利用者の方が、どのようなことができるのか、考えながら活動を行いました。利用者の皆様がとても楽しそうに活動を行っていて、私自身も共に楽しみながら活動を行うことができました。ここで得た経験を、社会に出た際に生かしていきたいと思います。

(愛知教育大学附属高等学校 教諭 白石達也・三井陽介)

(愛知教育大学 保健体育講座 講師 村松愛梨奈)

2025年8月26日 愛知県ユネスコスクール指導者研修会を開催しました。

2025年09月11日

8月26日(火)午前に愛知県生涯学習推進センターで「愛知県ユネスコスクール指導者研修会」を開催しました。本学は「ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet)」に加盟し、愛知県・三重県のユネスコスクールを支援する活動を行っています。本研修会はユネスコスクール間のネットワーク作りを支援することや、未加盟校へのESD活動の取り組みのきっかけづくりとすることを目的に毎年開催しています。今年度も愛知県教育委員会が主催する「ESD・SDGs推進指導者研修会」との同日開催となりました。

研修会に先立ち、本学の杉浦慶一郎連携・附属学校担当理事が開会のあいさつを行いました。杉浦理事は「学校での困りごとに対し、事例発表とディスカッションが有意義になるとうれしい」と本研修会への期待を述べました。

実践事例発表の様子

実践事例発表の様子

実践事例の発表では県内外のユネスコスクール先進校4校より発表があり、本学附属名古屋小学校の山田泰弘教諭、金沢市教育委員会学校指導課の榎木洋平指導主事、本学附属高等学校の山本真生教諭、京都府立嵯峨野高等学校の岡本領子教諭が、それぞれの学校や教育委員会での取り組みについて紹介しました。

本学附属名古屋小学校からは日常の授業を通じてESDにつなげる実践、金沢市教育委員会からは校種を越えた実践発信やネットワークづくりの取り組み、本学附属高等学校からは部活動を基軸としたSDGsへの参画、京都府立嵯峨野高等学校からはカリキュラムデザインに紐付いたESDの実践などが発表されました。

ディスカッションする事例発表者

ディスカッションする事例発表者

実践事例の発表後、本学地域連携センター岩田吉生副センター長の司会のもと「普段の授業をどのようにしてESDとして展開していくか」をテーマに実践発表者によるディスカッションを行いました。岩田副センター長からの問いかけに対し、実践発表者からはカリキュラムにSDGsの目標を紐付けるアプローチや、児童生徒の学びのために教員同士が学び合う手法などが紹介されました。岩田副センター長は「子どもたちが本当に学んだのであれば、問題意識が他人事から自分事に変化する。その中で、他者とのかかわり方などの行動が変わっていく姿を見守ることが大切」と述べました。

最後に大鹿聖公地域連携センター長が閉会のあいさつを行い、「先生がやらせる形ではなく、子どもたちがやりたくなるような形で取り組んでいけると良い。ESDのために何か特別なことをしなければいけないのではと思われがちだが、日常の授業を通じて子どもたち自身で正解を見つけていけるような支援を行っていただきたい」と総括しました。

(地域連携課地域連携係 主任 柘植貴史)

2025年9月5日 「学生ドキュメント動画2025」の制作のため、刈谷市立富士松北小学校で撮影を行いました。

2025年09月12日

9月5日(金) 「学生ドキュメント動画2025」の制作のため、刈谷市立富士松北小学校で学校体験活動の様子を撮影しました。

本動画は、一昨年から制作を始めた「学生ドキュメントシリーズ」の第三弾で、2023年の「教員と公務員を目指す学生ドキュメント」、2024年の「特別支援学校教諭二種免許状の取得の拡充」に続き、「学校体験活動」を紹介する動画となります。

当日は富士松北小学校で学校体験活動の実習を行っている学校教員養成課程養護教育専攻、教育支援専門職養成課程心理コースの学生の様子を動画制作会社のスタッフが撮影しました。学生たちは、授業中子どもたちに声を掛けたり、プリントを配布したり、また養護教育専攻の学生は保健室での実践活動も行いました。

その後、神門大知校長先生のインタビュー収録を行い、大学生が小学校で体験活動をした時の児童の様子や、学校体験活動を受け入れている学校側として学生に期待することなどについてお話しいただきました。

動画制作は引き続き、カリキュラム改革担当の小塚良孝副学長のインタビューと体験活動を終えた学生の感想などを収録して編集し、2026年1月に本学の公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。ご期待ください。

◆動画制作会社:株式会社 碧

(広報課広報・渉外係 飯濱美樹)

学生の学校体験活動の様子1

学生の学校体験活動の様子1

学生の学校体験活動の様子2

学生の学校体験活動の様子2

学生の学校体験活動の様子3

学生の学校体験活動の様子3

学生の学校体験活動の様子4

学生の学校体験活動の様子4

刈谷市立富士松北小学校神門大知校長のインタビュー収録の様子

刈谷市立富士松北小学校神門大知校長のインタビュー収録の様子

教員生涯学習プラットフォーム「OZONE-EDU」 延べ受講登録者数10,000人を突破

2025年09月12日

愛知教育大学と大阪教育大学が共同で運営する教員生涯学習プラットフォーム「OZONE-EDU」の延べ受講登録者数が10,000人を突破しました。

OZONE-EDUは、その名が示すO3(オゾン)の3つの「O」--open(開かれた)、online(オンライン)、opportunity(機会)--のコンセプトに基づき、教員を目指す学生から現役教員まで誰でも自由にアクセスして学習できるオープンエデュケーションプラットフォームです。教育委員会、学校法人、海外の日本人学校等でも、組織的にご活用いただいています。教員を目指す学生から現役教員まで、誰でも自由にアクセスして学習できます。この機会にぜひお試しください。

■OZONE-EDUの特徴

OZONE-EDU

OZONE-EDU

1 オープンエデュケーション

いつでも・誰でも・自由に受講できるオープンエデュケーションとして提供しています。

2 マイクロラーニング

数分から15分程度で一つの学習が完結するマイクロラーニングの仕組みを取り入れているため、忙しい教員が隙間時間を利用して、学び続けることが可能です。

3デジタルバッジによる履修証明

OZONE-EDUは、数分から15分程度のマイクロコンテンツで構成され、複数のマイクロコンテンツと振り返り課題を修了することで「スタンプ」が発行されます。さらに、指定されたスタンプを集めることで「バッジ」が発行され、学習成果の可視化になります。

【関連URL】

(地域連携課 専門員 安達成人)

2025年9月5日 第3回業務DX勉強会を開催しました。

2025年09月16日

9月5日(金)に、DX推進室による第3回業務DX勉強会を開催し、DX推進室長の福井真二教授より「大学教員によるCopilotの活用事例:研究現場での具体的応用」、情報企画室専門員兼DX推進室員の近藤健氏より「生成AIの具体的な活用方法について」の話題提供がありました。

DX推進室長の福井真二氏

DX推進室長の福井真二氏

福井教授からは、実際にCopilotを使用して作成したPowerPointや原稿を示しながら、Copilotはプログラミングやデータ解析など研究活動を含めたさまざまな場面で効率化を実現することができると説明がありました。

DX推進室の近藤健氏

DX推進室の近藤健氏

続いて近藤氏からは、Copilotを活用したメールの作成・アンケート・テストの分析・議事要録作成の方法など、業務で活用できる具体的なCopilotの使い方のレクチャーがありました。

参加者からは、「具体的な使用方法を明示いただいたので、Copilotを利用するイメージができた」「勉強会に出てよかった。今後も最新の情報を教えてほしい」などの声が寄せられました。今回の勉強会は、業務に取り入れたいという意欲を高め、業務改善に向けた大きな一歩となりました。

勉強会の様子

勉強会の様子

集中して勉強会に臨む職員たち

集中して勉強会に臨む職員たち

(DX推進室)

2025年9月9日 刈谷市火曜会(9月期例会)を本学で開催しました。

2025年09月19日

令和7年度刈谷市火曜会(9月期例会)が9月9日(火)に本学本部棟第五会議室で開催され、名古屋法務局刈谷支局はじめ刈谷市内の官公署団体等の長17人が参加しました。この会は、会員相互の発展を目的とする情報交換や親睦を図ることを目的に1991年に立ち上げられて以来、会場を持ち回りで開かれており、本学では約11年ぶりです。

あいさつをする野田敦敬学長

あいさつをする野田敦敬学長

開催にあたり、野田敦敬学長から「愛知教育大学が刈谷の地に移転してから、今年で55年を迎えます。大学が所在する井ケ谷地区の皆様とは、これまで協力的かつ友好的な関係を築きながら、共に年月を重ねてまいりました」とのあいさつがありました。

刈谷市火曜会の様子

刈谷市火曜会の様子

続いて、本学の歴史や学部・大学院の教育組織、学内施設、キャンパスライフなどを紹介する映像が上映されました。その後、野田学長より、「一昨年、創基150周年記念式典を開催し、今年で152年を迎えました。大学の組織も、時代の変化に合わせて進化してきました」との説明がありました。

次に、本学の取り組みとして野田学長から、学長就任時に「子どもの声が聞こえるキャンパス」というキャッチフレーズを掲げ、3つの目標と9つの戦略からなる「未来共創プラン」を策定したことについて説明がありました。中でも「あつまれ!子どもキャンパス」は、地元地域からも高い評価を得ている企画であることの説明がありました。

また、刈谷市をはじめとする愛知県内外の自治体から「頼られる大学」となることを目指し、愛知県内の全54市町村との連携協定を締結し、さらに、岐阜県・三重県の近隣自治体との連携も進めており、連携強化に力を入れていることが紹介されました。

最後に大学構内の見学として、教育未来館では学生の就職支援を行っている部署などを訪問しました。附属図書館では、担当職員から多目的スペースや模擬授業ルームのほか、キッズライブラリー、蔵書、大学史資料展示室について説明を受けました。 その後、自然科学棟ではネーミングライツを採用しているエリアの紹介と見学を行い、刈谷市火曜会(9月期例会)は終了となりました。

教育未来館の見学

教育未来館の見学

附属図書館の見学

附属図書館の見学

(総務課秘書室)

2025年9月12〜15日 ダンス部が「アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2025 少人数による創作ダンスコンクール」にて松本千代栄賞(大会最高位)を受賞

2025年09月19日

9月12日(金)〜16日(月)にかけて富山県高岡市で行われた「アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2025 少人数による創作ダンスコンクール」にダンス部3チームが出場し、大学29校51チームが参加したなか、チーム名「 respectM」が、大会最高位となる松本千代栄賞を受賞しました。

今回が14回目の出場となり、昨年度の2位の結果を上回り、創部以来初の最高賞の受賞となりました。受賞作品のタイトルは「『ひ』 いきものたちはみなひとつだった」であり、井上奈々さんの絵本『ひ』から着想を得て創作したものです。生き物たちがつながり合って生きていた世界に突然に火が生まれ、人間と動物とに隔てられていく様子とその境界に向き合い葛藤する人間の姿を表現しました。

【ダンス部 菊地彩乃さんのコメント】

今回、このような素晴らしい賞を受賞できたのは、出場した3チームすべてが作品と仲間と誠実に向き合い、自分たちの可能性を信じて切磋琢磨してきた成果であると感じています。そして何より、どんなときも全力でご指導をしてくださった先生方、多くの方々の支えや応援のおかげであると心から感謝しています。今後もこの賞に恥じぬよう、現状に満足することなく、チームとしてさらなる高みを目指して活動していきたいと思います。受賞した作品は2026年2月21日(土)18時開演、豊明市文化会館で行われます「第13回愛知教育大学ダンス部公演」で再演予定です。ぜひお越しいただけるとうれしいです。

(義務教育専攻・理科専修4年 菊地彩乃)

受賞した作品を踊った出演者

受賞した作品を踊った出演者

部員全員での記念写真

部員全員での記念写真

2025年9月23日から「平山郁夫美術館」のロビーに本学外国人特別聴講学生の作品が展示されます

2025年09月29日

平山郁夫美術館(広島県尾道市)が募集した「第12回 スケッチコンペ」で、本学の外国人特別聴講学生キョウレイクンさん(所属:中国東北師範大学、本学での指導教員:美術教育講座 中村僚志教授)の作品が、展示作品に選ばれました。このスケッチコンペは、「風景や行事など、せとうちの魅力を伝えるもの。または、ふるさとの素敵な思い出など」をテーマとした企画です。

選ばれた作品は、9月23日(火・祝)から11月14日(金)までの期間、平山郁夫美術館のロビーに展示されます。機会がありましたら、ぜひご覧ください。

作品「風土」

作品「風土」

タイトル:「風土」

作者コメント:日本の山村で出会った風景を、初めて感じた空気の湿り気や独特の風土を意識しながら水彩で表現しました。

写実的に描くよりも、異国の地で心に残った印象や感覚を大切にし、その場の空気感を作品に込めています。

平山郁夫美術館:広島県尾道市瀬戸田町沢200-2

(国際企画課 国際交流係 高坂 渚)

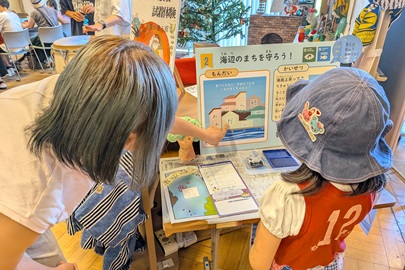

KariCoCo (刈谷駅北地区地域交流施設)のKids dayに大学生が授業で製作したおもちゃを提供

2025年09月29日

本学は刈谷市内にある唯一の高等教育機関として地域に根差し、地域の活性化やまちづくりにも関わっています。これまでも刈谷駅前商店街振興組合やNPO法人まちづくり刈谷などと連携し、刈谷駅前の施設を利用した子ども向け講座の実施などをしていましたが、このたび大学生が授業で製作したおもちゃを提供し、子どもたちに遊んでもらう取り組みを開始しました。

おもちゃを手に取る子ども

おもちゃを手に取る子ども

生活科の教材研究の授業において、これまでも学生たちは手作りおもちゃを制作してきましたが、作り方を考え、遊びを通してさまざまな視点から、より楽しくするための改良を重ね、学生同士で指導アイデアとして発表することを授業の目的としており、実際に子どもたちに遊んでもらう機会は多くありませんでした。今回、NPO法人まちづくりかりやが管理運営しているKariCoCo(刈谷駅北地区地域交流施設)のKids dayの際に、学生が制作したおもちゃを置いてもらうことで、作品の有効活用になるとともに、複数のおもちゃ作品から子どもたちが自分でやりたい遊びを選ぶ経験の機会となりました。

また、子どもたちの反応を知ることは学生のさらなる学びにつながると考えます。「地方創生」が全国的に推進され、地域づくりの主体として大学に大きな期待が寄せられる中で、たくさんの可能性が生まれる地域連携を推進していきます。

(地域連携係長 松本典江)

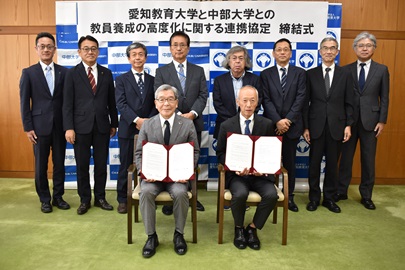

2025年9月22日 中部大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

2025年09月30日

9月22日(月)、本部棟第三会議室において、本学と中部大学との教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。協定の締結式には、本学からは、野田敦敬学長および4人の理事が出席し、中部大学からは、前島正義学長および大学関係者4人が出席しました。

この協定の目的は、「本学大学院への受験・入学を希望し中部大学に在籍する教員を志す学生を対象として、本学大学院教育学研究科専門職学位課程(教職大学院)において、教育実践力を備えた高度専門職業人としての教員の養成を行うこと」です。今までに同様の協定を椙山女学園大学、愛知東邦大学、鈴鹿大学、愛知淑徳大学、愛知大学、岡崎女子大学、南山大学、中京大学、東海学園大学、中部学院大学、岐阜協立大学、金城学院大学と締結しており、中部大学は13校目の協定締結校となります。

これまでも中部大学から教職大学院に進学する学生はいましたが、今回の協定締結により、本学の教職大学院へ進学を希望する中部大学の卒業見込みの学生は、特別選抜(推薦入試)を経て入学することができ、また、中部大学の学生は、教職大学院の行事や取り組みなどに参加することができるようになります。

締結式では、本学伊藤貴啓理事(教育・学生担当)から、協定締結の経緯や趣旨、協定などの概要説明があり、その後、両大学の学長による協定書および覚書への署名が行われました。

署名後、本学の野田学長からは「小学校教員採用試験の全国平均倍率が2.5倍となっており、愛知県も同じような状況になっております。そんな状況下であるからこそ、教員養成自体を高度化していく必要性を強く感じています。この協定により中部大学に入学し、教員免許を取得後、本学教職大学院に進学し、まさに高度な教員になっていく実績を積み重ねて行きたいと考えております。今後は、このご縁をもとに、教職大学院に限らず、学部教育でも連携を深めることができたらと期待しております」とのあいさつがありました。

中部大学の前島学長からは「学部を卒業した意欲ある学生が、愛知教育大学の教職大学院へ進学し、これまでとは異なる環境の中で勉学に励むことは、人として、あるいは教員としての成長につながっていくものと考えています。教職大学院では議論を学んで経験を積み、学校現場の教員の皆さんと交流できることで、より実践的な展開力を身につけることができるものと期待しております。また、国内外の社会情勢が変化する中で、国公立問わず大学間の特色ある機能を補完し合うことはとても重要なことであります。この協定締結を機に、学生・職員の交流、共同研究等の企画も進みますことを期待しております」との話があり、締結式を終えました。

中部大学の前島正義学長(左)

中部大学の前島正義学長(左)

本学の野田敦敬学長(右)

両学長による記念撮影

両学長による記念撮影

出席者全員による記念撮影

出席者全員による記念撮影

(総務課 副課長 繁野美奈)

ここでコンテンツ終わりです。