ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年10月掲載分

- 2025年9月10日 本学附属岡崎小学校の4年生が来訪

- 2025年9月25日 名古屋学芸大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

- 2025年9月24日 全学FD講演会「大学授業での生成AI活用法」を開催

- 2025年9月21日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環として「ことことキャラバン2025 in刈谷」を開催!

- 2025年9月17日「令和7年度 財務に係る業務の説明会」を開催しました。

- 2025年9月27日・28日 社会教育士フォローアップ研修を実施し、飯田市の公民館を訪問しました。

- 2025年9月30日 令和7年度9月卒業式を挙行しました。

- 2025年9月27日 「第21回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」の「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」において、てくてくが「グッドプラクティス賞」を受賞しました!

- 2025年10月8日 令和7年度 大学院 秋季入学式を挙行しました。

- 2025年10月3日・4日 「SDGs AICHI EXPO」に本学学生が参加

- 2025年9月20日 附属中学・高校が「2025年愛知県ユネスコスクール交流会(愛・地球博20祭)」に参加しました。

- 2025年10月19日 本学第一体育館で「令和7年度第43回井ケ谷町内大運動会」が開催されました

- 2025年10月8日 JICA課題別研修「学校保健・栄養」の研修員と学生との交流活動を実施

- 2025年10月18日 愛知が誇る三州瓦(鬼瓦)を学生が造り展示

- 2025年10月3日 警察政策研究センター主催の「社会安全フォーラム」に本学教職大学院生 岩田ゆずさんが参加

- 2025年10月16日 令和7年度 後期外国人留学生開講式を開催

2025年9月10日 本学附属岡崎小学校の4年生が来訪

2025年10月 2日

9月10日(水)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、本学附属岡崎小学校の4年生90人と引率教員3人が本学を訪れました。

残暑の日差しが強い中、バスが大学に到着すると、わくわくを隠し切れない子どもたちがバスから飛び出してきました。次世代教育イノベーション棟カキツバタホールで開会式を行い、野田敦敬学長が「みんな楽しんでいってね!」とあいさつをした後、子どもたちはグループに分かれてそれぞれのプログラム体験へと出発しました。

開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ!

開会のセレモニーで野田敦敬学長と元気にごあいさつ!

プログラム体験では教職員による9つのプログラムから午前と午後に一つずつ体験しました。

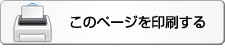

加藤恵梨准教授による「大切な人に"思い"を伝えよう!」では、ワークシ―トを使いながら大切な人に感謝の気持ちを伝える手紙を書きました。中池竜一准教授による「センサーをプログラミングしてバランスボードで遊ぼう」では、microbitでかたむけると音が鳴るセンサーをプログラミングして、左右のバランスをとる遊びをしました。北村一浩教授による「ペン型3Dプリンタで作るオリジナルしおり」では、ペン先から出る樹脂で好きな形を成形しプラスチックのしおりに飾り付けました。大学職員による「図書館ツアー」では、大学の附属図書館を見学し、所蔵している100年以上前の珍しい本などを見ました。西川愛子准教授による「ひとりでできるもん!Textile編」では、紙製の簡易な織り機を使い、好きな糸で織物を作る体験をしました。縄田亮太准教授による「レッツ・モルック!」では、木の棒を倒して点数を競う、モルックというフィンランドのスポーツをしました。青柳まゆみ准教授による「空気の動きを感じよう」では、大きな風船を使って暖かい空気と室温の空気の性質の違いを調べました。筒井和美教授による「ひとりでできるもん! Card Games編」では、防災に役立つ知識をカードゲーム形式で遊びながら学びました。新山王政和教授による「竹でできた楽器で色々 な「音」を見つけよう!~竹楽器アンサンブルチームを結成するぞ♪~」では、竹でできた楽器に触れて音色を楽しみ、最後にみんなで合奏を行いました。

どんなふうにお手紙を書こうか悩む~!

どんなふうにお手紙を書こうか悩む~!

「大切な人に"思い"を伝えよう!」

せーの!!バランスとるぞー!

せーの!!バランスとるぞー!

「センサーをプログラミングしてバランスボードで遊ぼう」

何ができるのかなぁ~。

何ができるのかなぁ~。

「ペン型3Dプリンタで作る!オリジナルしおり」

ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。

ふむふむ、この機械で本が借りられるのか...。

「図書館ツアー」

どんな柄に編めるかな?

どんな柄に編めるかな?

「ひとりでできるもん!Textile編」

うおりゃ~!倒すぞぉ~!

うおりゃ~!倒すぞぉ~!

「レッツ・モルック!」

あったかい空気を入れたら浮かんだ~!

あったかい空気を入れたら浮かんだ~!

「空気の動きを感じよう」

どこだどこだ...あったあ~!!

どこだどこだ...あったあ~!!

「ひとりでできるもん!Card Games編」

どれもこれも面白い楽器で選べないよ!

どれもこれも面白い楽器で選べないよ!

「竹でできた楽器でいろいろな「音」を見つけよう!~竹楽器アンサンブルチームを結成するぞ♪~」

午前のプログラムが終わると次世代教育イノベーション棟でお弁当を食べました。その後、午後には別のプログラムを体験しました。

午後のプログラムを終えると子どもたちは再度、次世代教育イノベーション棟に集合し、友達同士でお互いの参加したプログラムを報告し合い、思い出を共有しました。閉会式を行い最後に講堂前で集合写真の撮影を行い、子どもたちは「楽しかったー!」「また来るね!」という言葉とともに笑顔でバスに乗って帰路につきました。

また遊びにくるねー!

また遊びにくるねー!

子どもたちからは「自分の、思いどおりにじゆうにひけるのは、すてきでたのしかったです。とくにがっきがすごすぎて、つくってみたくなりました」「かたむけて音をならさないようにアスレチックすることがとてもたのしかった」という感想が、本学教員からは「私自身が大変楽しかったです。そして子どもの反応から学びが多くありました。そして手伝ってくれた学部1年生8人が、『楽しかった」『子どもがかわいかった』などと口々に言っていました」という感想が寄せられました。引率の附属教員からは「大学でなければできない施設や機材に触れたり、大学の先生方や職員の方に出会えたりしたことで、多くの学びがありました」という感想をいただきました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れています。

(企画課 未来共創推進係 大森智子)

2025年9月25日 名古屋学芸大学と教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。

2025年10月 3日

9月25日(木)、本部棟第三会議室において、本学と名古屋学芸大学との教員養成の高度化に関する連携協定を締結しました。協定の締結式には、本学からは、野田敦敬学長および4人の理事が出席し、名古屋学芸大学からは、杉浦康夫学長および3人の大学関係者が出席しました。

この協定の目的は、「本学大学院への受験・入学を希望し名古屋学芸大学に在籍する教員を志す学生を対象として、本学大学院教育学研究科専門職学位課程(教職大学院)において、教育実践力を備えた高度専門職業人としての教員の養成を行うこと」です。今までに同様の協定を椙山女学園大学、愛知東邦大学、鈴鹿大学、愛知淑徳大学、愛知大学、岡崎女子大学、南山大学、中京大学、東海学園大学、中部学院大学、岐阜協立大学、金城学院大学、中部大学と締結しており、名古屋学芸大学は14校目の協定締結校となります。

これまでも名古屋学芸大学から教職大学院に進学する学生はいましたが、今回の協定締結により、本学の教職大学院へ進学を希望する名古屋学芸大学の卒業見込みの学生は、特別選抜(推薦入試)を経て入学することができ、また、名古屋学芸大学の学生は、教職大学院の行事や取り組みなどに参加することができるようになります。

締結式では、本学伊藤貴啓理事(教育・学生担当)から、協定締結の経緯や趣旨、協定などの概要説明があり、その後、両大学の学長による協定書および覚書への署名が行われました。

署名後、本学の野田学長からは「小学校教員採用試験の全国平均倍率が2.5倍となっており、愛知県も同じような状況になっております。そんな状況下であるからこそ、教員養成自体を高度化していく必要性を強く感じています。この協定により名古屋学芸大学に入学し、教員免許を取得後、本学教職大学院に進学し、まさに高度な教員になっていく実績を積み重ねて行きたいと考えております。今後は、このご縁をもとに、教職大学院に限らず、学部教育でも連携を深めることができたらと期待しております」とのあいさつがありました。

名古屋学芸大学の杉浦学長からは「本学では毎年十数人が小学校教諭として採用されています。貴学との協定締結を機に、小学校教員を目指す学生が増えるよう努力していきたいと思っています。このような大学間の連携というのは、初めてですので、学生同士が切磋琢磨しながら自分たちの力をつけて道を切り開いていくこと、大学教員側も、学生をどういう教員に育てたいかを、学生と共に作っていく立場であると思っております。そのためにも、愛知教育大学の経験を教えていただきながら、我々も努力していきたいと思っておりますので、より一層の交流を深めながらお導きいただければと思います」との話があり、締結式を終えました。

名古屋学芸大学の杉浦康夫学長(左)

名古屋学芸大学の杉浦康夫学長(左)

本学の野田敦敬学長(右)

両学長による記念撮影

両学長による記念撮影

出席者全員による記念撮影

出席者全員による記念撮影

(総務課 副課長 繁野美奈)

2025年9月24日 全学FD講演会「大学授業での生成AI活用法」を開催

2025年10月 6日

9月24日(水)、生成AIとその教育活用に造詣の深い森木銀河氏を講師に迎え、全学FD講演会「大学授業での生成AI活用法」を開催しました。

講演ではまず、「生成AIとは何か」と題して、生成AIの発展と普及の状況、機能や特徴について解説されました。

続いて、大学授業での生成AIの活用事例として、教員自身が生成AIを利用するケースや学生に利用させるケースなどが紹介されました。また、教員自身が利用するか学生に利用させるかに関わらず、生成AIを活用する上で必要な能力として、その土台となる力(専門性と指示力)、実行する力(応用力と協働力)、そして舵取りの力(倫理観と判断力)が必要となることが説明されました。合わせて、生成AIの利用にともなうリスクや、生成AIの限界と課題を理解した上で、適切にリスク管理を行っていくことの重要性が指摘されました。

森木銀河先生

森木銀河先生

会場の様子

会場の様子

参加者からは、「生成AIに対してネガティヴな印象をもっていたが、前向きに活用していく方向性があることに気づけてよかった」、「各社の生成AIの差違や、有料版と無料版の差違など、『生成AI』とひとくくりにできないことを知ることができた」、「生成AIの活用に関する研修機会は学生にも必要だと強く感じた」などの感想が寄せられました。

大学の教員自身が技術の進化と上手に付き合いながら、より質の高い学校教員ならびに教育支援専門職を養成していくことの大切さを、あらためて考えさせられる機会となりました。

(教育研究創成センター長・学校教育講座 野平慎二)

2025年9月21日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の一環として「ことことキャラバン2025 in刈谷」を開催!

2025年10月 8日

2003年に当時の学部学生や大学院修了生数人と、本学教員1人が立ち上げて現在に至るまで造形領域の教育や研究の活動を続けている研究会「ものづくり教育会議」が、9月21日(日)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みの一つとして、第一共通棟にて「ことことキャラバン2025 in刈谷」を開催しました。

「ものづくり教育会議」の会員の多くは本学の学部卒業生や大学院修了生で、そのうち大学院修了生のほとんどが、現在県内の大学や短大で教員をしています。今回の「ことことキャラバン2025 in刈谷」の5つのワークショップのうち、3つは大学や短大で教員をしている会員と彼らがそれぞれの大学や短大で指導している学生たちが講師となって実施しました。

「ことことキャラバン2025 in刈谷」のチラシ

「ことことキャラバン2025 in刈谷」のチラシ

ワークショップの詳細は、次のとおりです。

■103教室「保冷剤でグラデーションをつくろう!」

[講師:伊藤留美子(豊川市立南部中学校非常勤講師・本学大学院修了生)と至学館大学 健康科学部こども健康-教育学科1年生2人]

5つの中で、一番人気のあったワークショップです。保冷剤に水性サインペンで色を付けていき、最後に瓶に入れて完成。終了時刻よりもかなり早く定員に達して終了しました。

開始時刻から大盛況となった103教室

開始時刻から大盛況となった103教室

着色した保冷剤を瓶に移して完成

着色した保冷剤を瓶に移して完成

■104教室「ポンポンバッジとカンバッジをつくろう!」

[講師:加藤克俊(豊橋創造大学短期大学部 幼児教育-保育科 准教授・本学大学院修了生)と豊橋創造大学短期大学部 幼児教育-保育科2年生4人]

いろいろな色の毛糸を使ってつくるポンポンバッジと、紙に絵を描いてから専用の道具でバッジをつくるカンバッジの、2種類のものづくりを体験するワークショップです。

2種類のバッジの製作ができた104教室

2種類のバッジの製作ができた104教室

子どもたちのサポートをする大学生

子どもたちのサポートをする大学生

■105教室「オリジナル紙バッグをつくろう!」

[講師:鈴木安由美(愛知みずほ短期大学 現代幼児教育学科 講師・本学大学院修了生)と愛知みずほ短期大学 現代幼児教育学科2年生5人]

子どもたちは、目の前にあるいろいろな形をした消しゴムハンコを、スタンプ台で色を付けてから紙バッグに押して絵を作りました。紐部分はスズランテープを三つ編みにして製作したものです。

三つ編みをした紐を取り付けているところ

三つ編みをした紐を取り付けているところ

ただいま満席です。の貼り紙と見本

ただいま満席です。の貼り紙と見本

■107教室「シャカシャカぺったん!プラ板キーホルダーをつくろう!」

[講師 西村志磨(至学館大学 健康科学部こども健康-教育学科 准教授・本学大学院修了生)と至学館大学 健康科学部こども健康-教育学科3年生3人]

プラ板用のシートをやすりで削って色鉛筆で描いたり、アクリル絵の具でスタンプを押ししたりし、さらに穴を開けてから、オーブントースターで温めてプラ板キーホルダーを製作しました。

製作の工程ごとに分けられた2つのコーナー

製作の工程ごとに分けられた2つのコーナー

プラ板キーホルダーを持って微笑む小学生

プラ板キーホルダーを持って微笑む小学生

■108教室「上下する動きを楽しむおもちゃをつくろう!」

[講師:樋口一成(本学幼児教育講座 教授)と本学幼児教育専攻4年生5人]

2本の凧糸をトイレットペーパーの芯の中に通してから、凧糸を持った両手を広げるとトイレットペーパーの芯が上がっていくおもちゃを制作しました。

製作場所が足りず、途中で机と椅子を追加

製作場所が足りず、途中で机と椅子を追加

完成したおもちゃで遊ぶ子どもたち

完成したおもちゃで遊ぶ子どもたち

「ものづくり教育会議」では、2023年度から「ことことキャラバン」の活動を開始し、年に5~6回、愛知県内で今回のような取り組みを行っています。この「ことことキャラバン」の第一の目的は子どもたちに多様なものづくりの機会を提供することですが、そのほかに複数の大学の学生同士の交流も目的の一つに挙げています。今回は、それぞれがお互いの活動を見ることに留まりましたが、学生たちがワークショップの内容を検討して一緒に実施する取り組みも行っています。今後、同じような機会があれば、学生たちが協力し合ってワークショップを開催できればと思います。

活動後に、それぞれの活動を報告しているところ

活動後に、それぞれの活動を報告しているところ

お互いの活動を共有し合っているところ

お互いの活動を共有し合っているところ

活動を共にした全員での記念撮影 (撮影者 樋口)

活動を共にした全員での記念撮影 (撮影者 樋口)

愛知教育大学未来共創プランの戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」では、大学およびその周辺地域を「学び」と「遊び」を一体化できるエリアとして、実践フィールドと実践プログラムを提供します。と書かれています。そして、その活動概要の1として「学び」と「遊び」が一体化したエリアへと転換する。2として学生・教職員・地域の協働で多様な興味関心を広げる機会を増やす。と書かれています。

「ものづくり教育会議」は、これらの趣旨に賛同し「ことことキャラバン2025 in刈谷」を「子どもキャンパスプロジェクト」の活動の一つとして、本学をフィールドとして実施しました。今回5つの教室に延べ500人もの子どもたちの参加があり、いろいろなものづくりを体験してもらうことができました。この活動が単発で終わることなく、次につなげていくことができればと思います。

(幼児教育講座 教授 樋口一成)

2025年9月17日「令和7年度 財務に係る業務の説明会」を開催しました。

2025年10月10日

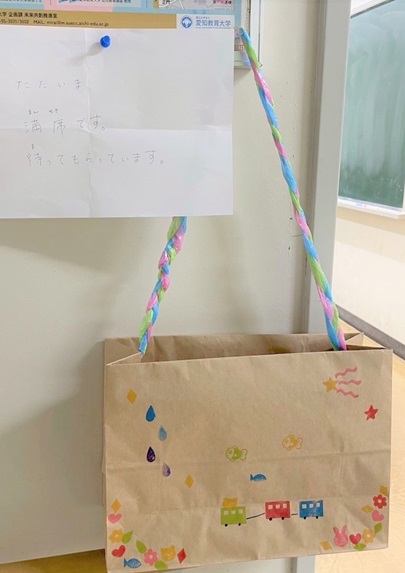

説明会会場の様子

説明会会場の様子

9月17日(水)に「令和7年度 財務に係る業務の説明会」を開催しました。本説明会は、学内の各部署で物品購入や旅費・謝金などの会計業務を担当する事務職員を対象に、財務課が企画したもので、財務に係る知識の習得、再確認を目的として、令和3年度から、毎年、対面形式により開催し、令和5年度からオンライン形式や動画視聴形式も取り入れ、参加者の負担軽減を図った結果、令和7年度は合計53人が参加しました。

※参加形式別の内訳:対面33人、オンライン12人、動画視聴8人(9月30日現在)

説明を行う財務課職員

説明を行う財務課職員

当日は、財務課が作成した「会計ハンドブック」をテキストにして実施されました。公的研究費等の不正使用防止から始まり、予算配分、物品等の購入、公用車の利用、旅費、謝金、収入があった場合の手続きに加え、大学の予算で購入できない物品の例を示し、公的資金を原資とする予算の使用にあたり留意すべき事項等、財務に係る幅広い業務について、それぞれの担当者より説明が行われました。

また、本説明会にあたり、参加予定者を対象にして、「会計ハンドブック」や、日ごろの業務で疑問に思われている点について事前アンケートを行い、その内容を踏まえて各説明者は、昨年度からの変更点やよくある間違い、倫理上注意すべき点などポイントを絞って説明し、参加者はメモを取りながら真剣に聞き入っていました。

実施後のアンケートでは、参加者全員が疑問点を一つ以上解消できたと回答があり、大変有意義な説明会となりました。

(財務課副課長 近藤 雄作)

2025年9月27日・28日 社会教育士フォローアップ研修を実施し、飯田市の公民館を訪問しました。

2025年10月14日

研修進行役の中山弘之准教授

研修進行役の中山弘之准教授

9月27日(土)・28日(日)に愛知教育大学、愛知県生涯学習推進センターの連携事業として社会教育士フォローアップ研修を実施しました。この研修は東海地区の社会教育主事、社会教育士および社会教育に携わる自治体職員等を対象に実施したもので、社会教育にかかわる方々の継続的な学習機会の確保とネットワーク構築を目的としています。例年、座学での研修を行っていましたが、令和7年度は文部科学省委託事業として実施し、長野県飯田市の公民館でのフィールドワークを組み込んだ研修となりました。

飯田のまちあるき

飯田のまちあるき

飯田市の公民館活動と住民自治は、全国的にも注目される先進的な取り組みとして知られています。初日の研修では、地域住民が中心となってつくり、維持しているりんご並木を起点に、橋南公民館委員の今村光利さんの案内でまちあるきを行いました。その後、まちなかの公民館である羽場公民館を訪問しました。飯田市公民館の西しのぶ学習支援係長より飯田市の公民館の全体像について説明いただき、続けて矢澤道彦館長と宮田浩司主事より、羽場公民館の活動とコミュニティスクールにおける役割についてお話を伺いました。また、羽場に住む高校生が地域の魅力を発信するために立ち上げた「羽場たき隊」の隊員である菅沼飛美輝さんと小田優綾さんより活動内容を紹介いただきました。

羽場公民館

羽場公民館

飯田市公民館

飯田市公民館

駄科公民館

駄科公民館

2日目は郊外の公民館である駄科公民館(竜丘公民館の分館)を訪問しました。竜丘公民館の羽生武彦館長と吉川隆志主事より竜丘公民館の活動と、公民館を核とした学校との協働についてお話を伺いました。続けて竜丘公民館広報委員(かつ元駄科公民館主事)の加藤守孝さんより地域住民による分館活動についてお話しいただきました。

全国的に公民館の数が減少する中、飯田市では、公民館が住民の主体的な学習活動や地域づくり、学校との協働の中心的な役割を担っており、そうした姿が地域にとってごく自然なものとして根付いていることがうかがえました。そしてこの状況は、飯田市の歴史的な背景だけによるのではなく、公民館にかかわる多くの人々が積み重ねていく活動によって、今もなお、形づくられているのだと感じられました。意見交換の時間には受講生からの質問が止まらず、多くのことを学んだ研修となりました。

今後、受講生たちは、飯田市での学びや研修でできたネットワークをそれぞれの活動で生かして実践を重ね、1月に振り返りの会を持つ予定となっています。

(地域連携課長 古田紀子)

2025年9月30日 令和7年度9月卒業式を挙行しました。

2025年10月14日

9月30日(火)、令和7年度9月卒業式を本部棟第五会議室にて挙行しました。

この日、卒業・修了を迎えたのは学部生6人、大学院生2人です。このうち卒業式には、6人が出席し、野田敦敬学長から学位記が手渡されました。

学長告辞では、学長が「本学での学びを礎に、健康に留意され、大きく羽ばたかれることを祈念します」と、卒業生・修了生を祝福しました。

これを受けて、卒業生・修了生代表の下里あい花さん(教育学部 学校教員養成課程 特別支援教育専攻)が、在学中にかかわった全ての方々への感謝を述べ、「今後、特別支援学校の教員として力を尽くすことが、これまで支えてくださった皆様へのささやかな恩返しになると考えております」と思いを語り、式は終了しました。

学長告辞

学長告辞

卒業生・修了生代表の言葉

卒業生・修了生代表の言葉

(総務課 総務係 河合光)

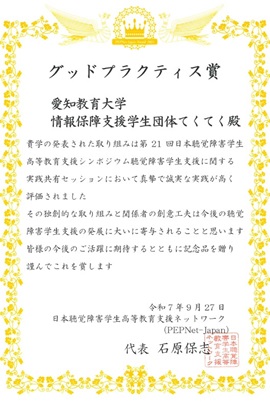

2025年9月27日 「第21回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」の「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」において、てくてくが「グッドプラクティス賞」を受賞しました!

2025年10月14日

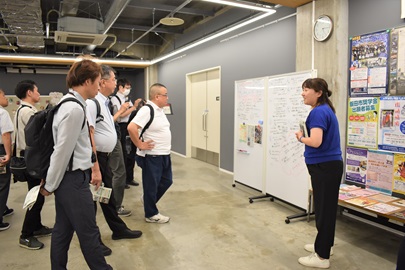

2025年9月27日(土)、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都)で「第21回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム」(以下PEPNet-Japan シンポジウム)が開催されました。PEPNet-Japanシンポジウムは、全国の大学における聴覚障害学生への支援実践に関する情報を交換することを目的の一つとしており、その中で「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」も開かれ、本学の情報保障支援学生団体「てくてく」が参加しました。

ポスター発表の様子

ポスター発表の様子

「聴覚障害学生支援に関する実践共有セッション」はポスター発表形式で行われ、全国から16の団体・個人が参加しました。愛知教育大学からは「てくてく」所属の学生9人が参加し、手話や筆談など多様なコミュニケーション手段を活用して、多くの来場者に向けてポスターの説明を行いました。

グッドプラクティス賞

グッドプラクティス賞

今回、「てくてく」は【学生主体の支援体制について】をテーマに発表し、その取り組みの独自性と実践力が高く評価され、審査員が選ぶグッドプラクティス賞を見事受賞しました。この賞は、特に審査員の琴線にふれた実践に贈られるものであり、学生主体でありながら、大学とも一緒になって支援体制を築いている点が講評でも称賛されました。

全体会が終了した後に学生交流会も開催され、聴覚障害学生支援の活動を行う、他大学の学生と意見交流を行いました。それぞれの大学で行われている、聴覚障害学生支援の実情や、団体内の交流会など、本学の体制と似ていることもあれば、異なることも多く、非常に学びのある時間となりました。今後も、聴覚障害学生が安心して学べる環境づくりに向けて、「てくてく」と大学と協力しながら支援体制を充実させていきたいと思います。

参加した学生からの感想

利用学生が在籍していない大学も情報保証の質を保つためにさまざまな取り組みや工夫がされていて、本学とは違った形の団体維持について知ることができました。

(小原 朱里 4年)

愛知教育大学では利用学生(聴覚障害のある学生)がいる中で活動をしていますが、他大学では利用学生がいないものの、いつ利用学生が入学しても対応できるよう、定期的な研修や交流会を行っていることを知りました。また、ある小学校で「(聴覚障害のある教員が)人手を介さずに情報を獲得し、校務支援に生かせる方法を模索」している取り組みを紹介しており、支援者がいない中でもどのようにして情報を獲得できるかという考えも必要だと感じました。

シンポジウムに参加して、さまざまな状況下における聴覚障害者への支援の取り組みを学ぶことができました。

(降田 英佑 4年)

他大学は大学内だけではなく、近隣の大学とも交流をしていて、たくさんの情報を共有していることが分かったため、今回のシンポジウムで仲良くなった他大学と連絡を取り、より良い情報保障を一緒に考えていきたいと思いました。 聴覚障害学生とかかわり、パソコンテイクにもいろいろな方法があることが分かりました。例えばグループワークの時には周りの音を拾ってくれるマイクがあること、授業に対面でテイクをするのではなく、zoomを使ってオンラインでテイクをするという形式があるということを知れました。今回のシンポジウムを通して、てくてくの学生主体の支援体制はとても良いものだと感じられたので、それをつなげられるようにしていきたいと思いました。 聴覚障害学生の視点をたくさん伝えることで、より良い情報保障の在り方を探せるのではないかと考えさせられたので、もし今後困ったことがあったらたくさん意見を言ったり他大学の支援方法について聞いたことを取り入れたりしていきたいと思いました。

(笠原 彩乃 2年)

シンポジウムに初めて参加し、てくてくについて他大学の学生さんや先生方に説明し、質問を受けていく中で、自分には今まで見えていなかったてくてくの仕組みについて知ることができました。また、聴覚障害について研究されている学生や教授の方が沢山いて、その研究分野や視点がそれぞれ異なっていたところも、説明を受けていてとても勉強になりました。

(大門 カレン 1年)

今回シンポジウムに参加してみて、他大学の学生と関わるなかでお互いの団体の良さを共有できたことが一番の学びになりました。今回交流する中で学んだ他大学の取り組みは参考になるものが多く、さらに今後の支援に積極的に生かしていきたいです。

(村岡 真衣 1年)

表彰状を手に笑顔の学生たち

表彰状を手に笑顔の学生たち

(障害学生支援室 コーディネーター 水越 壽代)

2025年10月8日 令和7年度 大学院 秋季入学式を挙行しました。

2025年10月15日

10月8日(水)、令和7年度 愛知教育大学 大学院 秋季入学式を、本部棟第五会議室にて挙行しました。

大学院秋季入学は、諸外国の学事暦と合わせるため、教育学研究科修士課程教育支援高度化専攻日本型教育グローバルコースにおいてのみ実施する選抜によるもので、今年度の入学生は3人でした。このうち入学式には、2人が出席しました。

野田敦敬学長から入学許可が宣言されると、入学生の蘇 琪鈞さんが力強く宣誓を行いました。学長告辞では、「心身共に健康で、有意義な学生生活を送られることを願っています」と入学生に歓迎の意を示しました。【学長告辞(PDF)】

続いて、本学執行部の役員、学系長が紹介され、式は終了しました。

入学生宣誓

入学生宣誓

学長告辞

学長告辞

(総務課 総務係 河合光)

2025年10月3日・4日 「SDGs AICHI EXPO」に本学学生が参加

2025年10月16日

10月3日(金)・4日(土)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)で行われたSDGs AICHI EXPO ~SDGs 子ども・ユースフェア~ に本学学生が参加しました。本イベントは今回から子どもやユースを対象としたイベントに趣旨が変更となったことから、大学や高校など教育機関からの出展が増え、イベントやワークショップも子ども向けの内容が中心となり、10月3日(金)には会場近隣の常滑市内の小学校が校外学習で参加するなど、子どもたちの学びへのつながりの様子がうかがえました。

本学からはAUEパートナーシップ団体「学生団体SAGA(サーガ)」がブース出展し、自然界における構造や仕組みの技術開発への活用事例を学ぶことができる「バイオミミクリートランプ」や、指定された絵札と同じ配置でマークを並べながら環境マークを学ぶことのできる「環境マークならべ」など、学生が作成したさまざまなSDGsに関する教材の体験会を実施しました。

また、10月4日(土)に開催されたステージイベント「大学生と企業のパネルディスカッション」では、本学から長田実夕さん(学校教員養成課程養護教育専攻3年)と村岡真衣さん(学校教員養成課程特別支援教育専攻1年)が登壇し、社会貢献活動や日頃の取り組み等について他大学の学生や企業と共に意見を交わしました。

両日ともに来場者だけでなく、一般企業や学校、公的機関等の出展者との交流も生まれ、大盛況のイベントとなりました。

次はどのカードを出そうかな?

次はどのカードを出そうかな?

この動物からこんな技術が!?

この動物からこんな技術が!?

パネルディスカッションの様子

パネルディスカッションの様子

(地域連携課 地域連携係 柘植貴史)

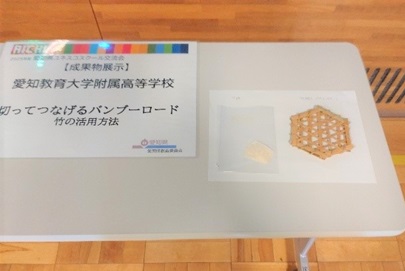

2025年9月20日 附属中学・高校が「2025年愛知県ユネスコスクール交流会(愛・地球博20祭)」に参加しました。

2025年10月17日

9月20日(土)附属名古屋中学校・附属岡崎中学校・附属高等学校が、愛・地球博記念公園で開催された「2025年愛知県ユネスコスクール交流会(愛・地球博20祭)」に参加し、活動発表・展示物発表を行いました。

活動発表では、附属名古屋中学校は、「FWラボ(Fuchu-Well being ラボ)を通じた探究活動」をテーマに、附属岡崎中学校は、「二酸化炭素を減らすには」と「福祉用具を作っちゃおう」をテーマに、各学校の生徒が発表しました。発表後のディスカッションでは、発表を行った長久手市内の小学校3校と附属名古屋中学校、附属岡崎中学校の代表生徒が参加し、互いの発表について質疑やアドバイスをし合いました。生徒からは、「さまざまな学校がSDGsやESDに取り組んでいることが分かって、もっとその活動の輪が広がっていってほしいと思いました。そして、私たちの学校や、身近な人に広めていきたいと思いました」「福祉用具の存在、少子高齢化の危機などをあまり知らない人もいます。そういった人へ向けて、もっと多くの人に " 知ってもらう" という活動も今後していきたいと思いました」などの感想がありました。

活動発表の様子1

活動発表の様子1

活動発表の様子2

活動発表の様子2

活動発表の様子3

活動発表の様子3

附属高等学校は、「インサイド・バンブー」をテーマにするポスター展示と、「切ってつなげるバンブーロード ~竹材の活用~」をテーマにする成果物展示を行い、日ごろ行っている活動を紹介しました。展示会場では、さまざまな学校の取り組みが紹介されており、来場者も興味深そうにポスターや展示品を眺めていました。また終了後、会場の様子を見学した生徒は、ほかの学校の取り組みにも大いに刺激を受け、さらに自分たちの探究を深めていくことを決意していました。

ポスター展示

ポスター展示

「インサイド・バンブー」

ポスター展示

ポスター展示

「竹材を活用☆」

成果物展示

成果物展示

「切ってつなげるバンブーロード 竹の活用方法」

(附属学校課 梛野雄介)

2025年10月19日 本学第一体育館で「令和7年度第43回井ケ谷町内大運動会」が開催されました

2025年10月21日

あいさつする野田敦敬学長

あいさつする野田敦敬学長

10月19日(日)、本学の所在地である刈谷市井ケ谷町の「令和7年度第43回井ケ谷町内大運動会」が本学第一体育館で実施されました。当日はくもり時々雨と運動会にはあいにくのお天気で、会場を屋内に変更しての雨天プログラムでの開催でした。

本学からは来賓として、野田敦敬学長と杉浦慶一郎理事(連携・附属学校担当)が参加したほか、本学学生団体「かきつばたの民」を中心に、本学の地域協働教育体験活動(自然領域:井ケ谷コース)、教職実践演習(保健体育)、保健体育講座の縄田亮太准教授のゼミ生から成る大学生が紫のビブスをつけて運営のお手伝いをしました。

開会式

開会式

本学は災害時の指定避難所になっており、この運動会は防災運動会としても実施されています。「バケツ消火水リレー」「空き缶つりで防災水ゲット」「防災YES/NOクイズ」など防災にちなんだ種目が行われたほか、体育館附属棟では、AED・ホットタオルの体験や災害時に利用できる簡易トイレの凝固剤の体験などが行われました

体育館という限られたスペースながらも井ケ谷町の皆さんは元気いっぱいに体を動かし、笑顔溢れるひとときとなりました。また、楽しみながら防災意識を高める工夫が盛り込まれ、学生と地域の皆様が共に防災意識を高める良い機会となりました。

落とすなスコップはこび

落とすなスコップはこび

空き缶つりで防災水ゲット

空き缶つりで防災水ゲット

(地域連携課長 古田紀子)

2025年10月8日 JICA課題別研修「学校保健・栄養」の研修員と学生との交流活動を実施

2025年10月22日

10月8日(水)、独立行政法人国際協力機構(JICA)の課題別研修「学校保健・栄養」で来日中の、インドネシア、フィリピン、東ティモール、モンゴル、バングラデシュ、パキスタン、バヌアツ、ガーナ、ケニア、ナミビア、モザンビークの研修員の方々と養護教育専攻4年生との交流活動を実施しました。

日本の養護教諭は「養護をつかさどる」教育職員として、各学校で子どもたちの心身の健康の保持増進のために健康教育や保健活動に取り組んでいます。JICAの研修員の方々は、世界的に例をみない日本独自の専門職である"養護教諭(Yogo teacher)"に非常に関心をもって来学されました。

◆学生によるロールプレイや掲示物等の説明

養護教育専攻4年生の学生が、学校で行う健康観察や健康診断のロールプレイをしながら意義や方法を説明したり、自分たちが作った掲示物等に研修員の方に実際に触れていただいたりして、養護教諭の活動について紹介しました。

学生による健康観察のロールプレイ 「はい! 元気です」

学生による健康観察のロールプレイ 「はい! 元気です」

学生による健康診断のロールプレイ 「身長が伸びたね」

学生による健康診断のロールプレイ 「身長が伸びたね」

学生が作った掲示物の説明 「手洗いをやってみたくなりますね」

学生が作った掲示物の説明 「手洗いをやってみたくなりますね」

「歯みがきでバイキンがとれて面白いですね」

「歯みがきでバイキンがとれて面白いですね」

◆担当国についての発表と討論

学生が担当する各国の特性や教育・健康などの内容を事前に調べて発表しました。それぞれの国の文化や気候、教育制度などを事前に理解したことによって、研修員の方々とのディスカッションが深まっている様子が見られました。また、研修員の方々から、養護教諭を目指した志望動機や養護教諭となって取り組みたいことなどの質問を受けて、ディスカッションが盛り上がりました。

学生による担当国の発表 「食文化にも特徴があります」

学生による担当国の発表 「食文化にも特徴があります」

研修員と学生とのディスカッションの様子1

研修員と学生とのディスカッションの様子1

研修員と学生とのディスカッションの様子2

研修員と学生とのディスカッションの様子2

研修員と学生とのディスカッションの様子3

研修員と学生とのディスカッションの様子3

研修員と学生とのディスカッションの様子4

研修員と学生とのディスカッションの様子4

研修員と学生とのディスカッションの様子5

研修員と学生とのディスカッションの様子5

研修員と学生とのディスカッションの様子6

研修員と学生とのディスカッションの様子6

研修員と学生とのディスカッションの様子7

研修員と学生とのディスカッションの様子7

この交流活動を通して、学生からは以下のような感想がありました。

「お互いに翻訳ツールを使いながらも、多国籍の方とコミュニケーションを取ることができ、とても有意義な時間でした。さまざまな国の健康・教育課題について知ることができ、多くの学びがありました。また自分たちが学んできた、そして目指している養護教諭についてお伝えできたこともうれしかったです」

「他国の方との交流を通して、養護教諭という仕事の魅力をあらためて実感しました。最後のディスカッションで、養護教諭に関するたくさんの質問をいただけて、とてもうれしかったです」

「たくさんの国の学校保健や健康の状況を知ることができ、国によって子どもたちの健康を支える形がさまざまであることを学びました。掲示物の紹介やディスカッションを通して、養護教諭の魅力を少しでも伝えられていたらうれしいです」

学生が、養護教諭の魅力を再発見するとともに、"養護教諭(Yogo teacher)"について自分の言葉で説明する体験を通して、誇りと喜びを感じる機会になったように思います。

(養護教育講座 浅田知恵)

2025年10月18日 愛知が誇る三州瓦(鬼瓦)を学生が造り展示

2025年10月24日

作品制作の様子

作品制作の様子

10月18日(土)、瓦で有名な高浜市のかわら美術館とその隣の森前公園で開催された「たかはまシン鬼みちまつり」に本学の学生46人制作した鬼瓦が展示されました。学部生に加えて、教職大学院生や外国人留学生などが制作した作品もあります。作品は、瓦職人「鬼師」の鬼忠さんと鬼亮さんの指導の下に、7月24日に製作した後に約1000℃の高温で焼成されたものです 。

同まつりは、高浜市内の小学生が作った鬼あかり(ランプシェード)なども展示され、ファミリー層を中心ににぎわっていました。和瓦の家屋が減少し鬼瓦を見ることが少なくなりましたが、このような三河地方の伝統に起因したおまつりに学生達が作品参加をすることは、地域の文化を理解する上で有意義な教育活動となっています。

シン鬼みちまつりでの展示の様子

シン鬼みちまつりでの展示の様子

日没後ライトアップされた様子

日没後ライトアップされた様子

美術・技術家政棟前に展示中

美術・技術家政棟前に展示中

本学学生が制作した鬼瓦は、現在、本学の美術・技術・家政棟の入り口に展示しています。鬼瓦には、装飾や厄除けの意味合いもありますので、邪気を追い払う役目も果たしてくれているかも知れません。大学内に展示している学生達の個性豊かな鬼瓦をご覧ください。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

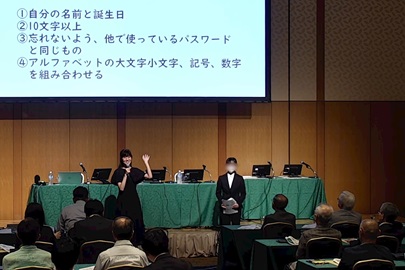

2025年10月3日 警察政策研究センター主催の「社会安全フォーラム」に本学教職大学院生 岩田ゆずさんが参加

2025年10月28日

フォーラムでの成果報告の様子

フォーラムでの成果報告の様子

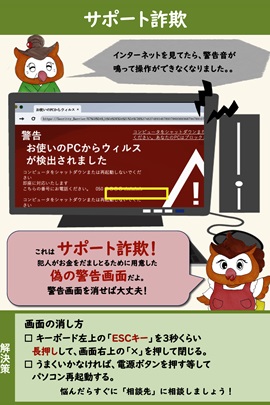

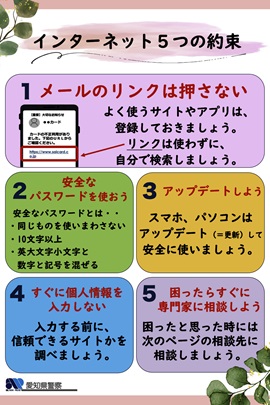

2025年10月3日(金)、 警察政策研究センター主催の「社会安全フォーラム」に 岩田ゆずさん(教育学研究科専門職学位課程 教職大学院 1年)が参加し、サイバーポリスゲームの実演と、これまでの成果報告を行いました。

このフォーラムは、警察と地域社会との協力・連携の現状と課題を確認するとともに、さらなる連携の拡大の推進について議論するというもので、警察の関係者をはじめ、あらゆる分野の知識人の方々が対面参加・オンライン参加合わせて数百人集まりました。

岩田さんのコメント

愛知県警サイバー防犯ボランティアを務めております、教育学研究科専門職学位課程 教職大学院1年の岩田ゆずです。今年でボランティア、4年目になります。

先日、東京都にあるホテルグランドアーク半蔵門にて行われた「社会安全フォーラム -地域社会の多様な主体との連携によるサイバー事業対策の推進-」に参加させていただきました。

私は、慶應義塾大学大学院K M D研究所所員の花田経子先生のご講演において、サイバーポリスゲームの実演とこれまでの成果報告を担当させていただきました。

花田経子先生(左)、岩田ゆずさん(右)

花田経子先生(左)、岩田ゆずさん(右)

花田先生とのディスカッションを通して

成果報告をしている様子

大人向けサイバーポリスゲーム実演の様子

大人向けサイバーポリスゲーム実演の様子

4年前から愛知県警のサイバー防犯ボランティアとして、愛知県内の小・中学校を巡り、サイバーポリスゲームを使った講演活動を行ってきたのですが、年々、講演の機会が増えており、昨年は大人向けのサイバーポリスゲームの作成も花田先生と一緒に行い、今年2月にお披露目となりました。本フォーラムでは、その大人向けサイバーポリスゲームを、お越しいただいた皆様に実際に体験していただきました。

現在は、小学生向けのサイバーポリスゲームに対応した啓発冊子を作成しており、2026年の2月ごろ、お披露目予定です。今後も日本中の方々が、サイバー犯罪の被害に遭わないよう、新しい啓発方法の開発、啓発物の発行を進めていきたいと思います。

◯これまでの活動

・安心・安全ハンドブック

ここだけは気をつけよう!

ここだけは気をつけよう!

安心・安全ハンドブック1

ここだけは気をつけよう!

ここだけは気をつけよう!

安心・安全ハンドブック2

ここだけは気をつけよう!

ここだけは気をつけよう!

安心・安全ハンドブック3

インターネット利用の

インターネット利用の

安心・安全ハンドブック1

インターネット利用の

インターネット利用の

安心・安全ハンドブック2

インターネット利用の

インターネット利用の

安心・安全ハンドブック3

・サイバー防犯ボランティアの活動紹介(YouTube)

(教育学研究科専門職学位課程 教職大学院 1年 岩田ゆず)

2025年10月16日 令和7年度 後期外国人留学生開講式を開催

2025年10月30日

10月16日(木)、本部棟第一会議室で、令和7年度後期入学の外国人留学生を迎える開講式を開催しました。今回は7カ国から15人の留学生が入学し、野田敦敬学長をはじめとする役員や教職員が出席し、留学生の入学を祝いました。

野田学長は歓迎のあいさつで、留学生たちに「季節の変化と学生との交流を楽しんでください。皆さんの留学が有意義なものになるようにサポートします」と述べ、新たな一歩を踏み出す留学生たちを温かく迎え入れました。式では、学長及び役員によるあいさつをリアルタイムで英訳されてスクリーン投影されるという初の工夫が施され、参加者はその様子を楽しみながら理解を深めていました。

新入生を代表して、タイ出身のケーオサン・タナドンさんがあいさつに立ちました。タナドンさんは流暢な日本語で、「日本語を生活の一部にできるよう努力し、積極的に人と関わりながら新しいことを学びたい」と意欲を語り、会場から大きな拍手が送られました。

野田敦敬学長のあいさつ

野田敦敬学長のあいさつ

留学生代表のあいさつ

留学生代表のあいさつ

続いて、留学生が一人一人、日本語や英語で自己紹介を行いました。それぞれが母国や学びたいことについて話す姿に、出席者は温かい眼差しを向けていました。その後、懇談の時間が設けられ、留学生と教職員が打ち解けた様子で言葉を交わし、交流を深めました。最後に全員で記念撮影を行い、笑顔あふれる中で開講式は締めくくられました。

集合写真

集合写真

(国際企画課 国際交流係 山本 京佑)

ここでコンテンツ終わりです。