ここからコンテンツです。

News & Topics:2025年08月掲載分

- 2025年7月16日 「本学の特色ある研究」展示を附属図書館で開催

- 2025年7月28日 多治見市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

- 2025年7月18日〜21日 「臨海(山海)実習」で遠泳を実施

- 2025年 7月9日~7月18日 キャンパスクリーンデイを実施しました。

- 2025年6月3日~6月7日 本学学生がMicrosoftシアトル本社でプレゼンテーションを実施

- 2025年7月27日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」でイベント「カブトムシのつかまえかたおしえます!」を開催

- 2025年7月30日 アジアパラ競技大会の気運醸成を目的に刈谷市との連携公開講座「パラスポーツSITTING VOLLEYBALL(座位バレーボール)を学ぼう!」を実施

- 2025年7月22日 タイのチェンライ・ラチャパット大学の訪問団が本学を訪れました。

- 2025年7月31日 アメリカ・インディアナ州立大学教育学部より本学宛に感謝状が届きました。

- 2025年8月5日 「令和7年度入試説明会および講演会」を開催しました。

- 2025年8月5日 本学学生11人がアジア・アジアパラ競技大会の愛知教育大学学生アンバサダーに任命されました。

- 8月8日(金)本学学長による公開講座「身のまわりのもので遊びを創ろう」を実施

- 愛知県立大学・愛知県生涯学習推進センターと連携し、発達障がいをテーマに講座を実施

- 2025年8月8日 桑名市で「医教連携フォーラム2025 in三重」を開催しました。

- 2025年7月29日 学生表彰を行いました

- 2025年8月16日 本学教職大学院修了者(2025年3月修了)が2025年度「日本地学教育学会若手学術賞」を受賞

- 2025年8月5~8日 ダンス部が「第37回全国高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」にて特別賞(主題にふさわしい斬新な動きの発見)受賞

- 全国教育(学芸)大学卓球選手権大会の開会式に野田学長が出席されました。

- 2025年8月26日 令和7年度喫緊の教育課題を学ぶ会を開催しました。

- 2025年8月22日 理科観察実験指導力向上セミナーを開催しました。

2025年7月16日 「本学の特色ある研究」展示を附属図書館で開催

2025年08月 5日

展示の様子

展示の様子

7月16日(水)より、「本学の特色ある研究」展示が附属図書館インフォメーションギャラリーで始まりました。 今回の展示では、両生類の研究を行う島田知彦准教授(理科教育講座)をピックアップし、近年の研究成果や研究に用いる道具などを展示しています。普段は目にする機会の少ない専門的な機器を研究の工程ごとに紹介し、生物学研究の流れを視覚的に理解しやすいよう、工夫しています。 また、パネル展示のインタビューは島田先生の研究に対する情熱や、探究心と行動力にあふれた人柄を感じられる内容となっています。 研究の舞台裏を垣間見ることができる、貴重な機会となっていますので、ぜひご覧ください。

展示コーナー入口

展示コーナー入口

【島田知彦准教授からのメッセージ】

好きな人も嫌いな人も多いカエル......。

学校や家のまわりでも、田んぼに水が入ると元気よく鳴き始め、子供たちにとってもたいへん身近な生きものの1つです。

でもそんなカエルたちの暮らしぶりや、地域による違い、人間との関わりなどには、意外にまだわかっていないことがたくさんあり、毎年いろいろな発見があります。

今回の展示では、そんなカエルたちの生きざまについて調べ、世の中の人たちに知ってもらうために日々頑張っている「両生類屋」の暮らしぶりの一端をお見せしています。

世の中は多様であってこそ面白い。愛教大にも、こんなカエルのことばかり考えている人もいるんだな、って面白がってもらえたらうれしいです。

(広報課 広報・渉外係 鈴木佳菜)

2025年7月28日 多治見市教育委員会と相互連携に関する協定を締結しました。

2025年08月 6日

高木貴行市長

高木貴行市長

7月28日(月)、本学と多治見市教育委員会は相互連携に関する協定を締結しました。この協定は、子どもの健やかな成長、教職員の資質・能力向上および学生の実践力育成等において、相互に協力し、学校教育の発展と人材の育成に寄与することを目的としています。具体的な連携内容として、多治見市教育委員会には本学学生の学校体験活動にご協力いただき、本学からは現職教員研修や校内研修会などへの協力をしていく予定となっています。

連携協定は教育委員会との締結でしたが、締結式には多治見市の高木貴行市長もご出席くださいました。

高木市長からは「多治見市では市民が主役のまちづくりを進めてきており、特に子育てに力をいれている。子どもたちのためにどのような教育をすればよいか、どのような人材育成をすればよいか日々葛藤している。今後の協力、知見の提供、人材交流に期待している。中部地区全体を考えて一体的な人材育成をしていきたい」と期待の言葉をいただきました。

また多治見市教育委員会の東山学史副教育長から「教員不足と教員の資質向上を課題としているが、今回の協定締結が解決の足がかかりになればと思う。仙谷教育長と『挑戦』『風通しの良さ』『アップデート』が重要だとよく話しており、この協定締結にはすべてが入っている」とお話いただきました。

連携協定を機会に、多治見市教育委員会と本学は、互いに協力しながら地域の教育課題に取り組んでいきます。

(地域連携課長 古田紀子)

野田敦敬学長

野田敦敬学長

東山学史副教育長

東山学史副教育長

協定式後の記念写真

協定式後の記念写真

2025年7月18日〜21日 「臨海(山海)実習」で遠泳を実施

2025年08月 7日

目印のドルフィンタワーの前で記念撮影

目印のドルフィンタワーの前で記念撮影

7月18日(土)〜21日(月)に山海海水浴場で開催された「臨海実習」に、保健体育専攻2年生の68人が参加しました。本実習は「山海実習」と呼ばれ、本学で50年以上続いている水泳の実習です。

実習は、山海海水浴場の清掃活動から始まり、海での水慣れや班に分かれての練習(基礎練習、隊列泳)を行い、3日目には1時間程度を泳ぐ「小遠泳」を行います。そして、最後には「大遠泳」として全員で、3列の隊列を作って約4kmの距離を泳ぎます。 本年度の実習では、野田敦敬学長や小塚良孝副学長にも来ていただき、「大遠泳」前に激励いただきました。

学生たちは大学入学後初めて3泊4日を集団で共に過ごす実習であり、さらに慣れない海での実習でもあり、緊張と不安でいっぱいだったかと思います。しかし、大遠泳の前に激励をもらい、そしてバディ(仲間)同士で互いに支え合いながら、さらに多くの教員や補助スタッフのサポートにより、今年度も大遠泳を無事に終えることができました。 3泊4日の実習を乗り越えた学生を見ると、皆、大きく成長した表情をしていました。

大遠泳前に野田敦敬学長に激励をしていただきました

大遠泳前に野田敦敬学長に激励をしていただきました

出発前の集合写真

出発前の集合写真

円陣で気合いを入れて、さぁスタート!

円陣で気合いを入れて、さぁスタート!

大遠泳で隊列を組んで泳ぐ様子

大遠泳で隊列を組んで泳ぐ様子

【学生Aの感想】

私はこれまで、 泳ぐということは一人でスタートし、一人でコースを泳ぎ、一人でゴールを目指す個人競技だと思っていた。しかし今回の山海実習を通して、その考えは大きく変わった。遠泳は決して一人の力ではやり遂げることができない。 バディや仲間と支え合い、励まし合うからこそ、 完泳という目標を達成することができたのである。 泳ぎのきれいさを求めるだけではなく、水中で自分の身は自分で守ることができる技術を身に付けることの重要性、そして時には人に助けを求める勇気を持つことの大切さを学ぶことができた。 このような実習は単なる泳力の向上にとどまらず、自分の心の成長にもつながったと感じている。最後に、 この実習を安全かつ充実したものにしてくださった先生方、 準備やサポートに力を尽くしてくださった補助学生の皆さん、そして海で共に励まし合いながら泳いだ仲間たちには感謝の気持ちでいっぱいである。この3泊4日の経験は、私にとって大きな自信となり、 忘れられない宝物になった。

ここで学んだことを今後の生活や学びに生かしながら、前向きに挑戦を続けていきたい。

全員、無事ゴールすることができました!

全員、無事ゴールすることができました!

【学生Bの感想】

支えてくださった先生方やバディに直接恩を返すことは難しいかもしれないけれど、してもらったことを次は自分が、ほかの困っている人に対して返していけるように、恩送りができるように心がけていこうと思います。また、この3日間とっても不安で怖くて、海に入りたくないと何度も思いました。この気持ちを水泳が苦手な子どもたちは、プールに対してこの思いを抱いているかもしれないと思います。今回、自分が怖いという気持ちを抱いて、どんなサポートがしてほしいか、どんな声掛けをしてほしいかをよく理解することができたので、教員になってそのような思いを抱いている子どもたちがいたら自分の経験を活かし、しっかりとサポートしていきたいと思います 。この3泊4日で泳ぎの習得をしただけでなく、周りのサポートがあって自分が泳ぎ切れたという実感を得ました。自分もサポートする立場に回れるようにこれから頑張っていこうと思います 。

(保健体育講座 講師 村松愛梨奈)

(保健体育講座 教授 寺本圭輔)

2025年 7月9日~7月18日 キャンパスクリーンデイを実施しました。

2025年08月 7日

本学では、キャンパス内の美化活動の一環として、毎年オープンキャンパス前の時期に大学内の清掃活動「キャンパスクリーンデイ」を実施しています。

当初は7月9日(水)に実施を予定しておりましたが、熱中症予防の観点から、7月9日(水)から7月18日(金)の期間において、参加可能な方が各自の都合に合わせて活動を行う形式に変更しました。

活動は部活動単位、研究室単位、事務局各課などの単位で行われ、野田敦敬学長をはじめ、理事、教職員、学生の皆さんが参加し、ごみ拾いなどに取り組みました。

実施期間中は厳しい暑さが続きましたが、参加者は午前中の早い時間帯や夕方など、気温や体調に配慮しながら活動を行いました。

テニスコート付近の清掃風景

テニスコート付近の清掃風景

清掃活動に向かう野田敦敬学長

清掃活動に向かう野田敦敬学長

西門付近を清掃する野田学長、太田知啓理事

西門付近を清掃する野田学長、太田知啓理事

活動を終えすがすがしい表情の参加者

活動を終えすがすがしい表情の参加者

キャンパスを思いやる気持ちのもと、多くの方々のご協力により、心地よいキャンパス環境づくりが進みました。ご協力いただいた皆様、そしてお茶のご提供をいただきました愛知教育大学生活協同組合様、ありがとうございました。

(施設課 神山 梨沙)

2025年6月3日~6月7日 本学学生がMicrosoftシアトル本社でプレゼンテーションを実施

2025年08月 7日

愛知教育大学生活協同組合学生委員として活動している本学学生が、Surfaceアンバサダーミーティング※活動の一環で、Microsoftシアトル本社にて、Microsoft社の幹部に向けてアンバサダー活動報告、Surface製品についての使用実感、改善点などのフィードバックを英語でプレゼンテーションを行いました。

当日のプレゼンテーション等の様子は、愛知教育大学生活協同組合YouTubeチャンネルの以下のURLからご覧いただけます。

※Microsoft Surfaceアンバサダーミーティングとは、大学生協とMicrosoft社が主になって実施している新入生向けPC提案にかかわる学生スタッフ主催の勉強交流コミュニティです。

(ICT教育基盤センターICT教育支援部門)

Microsoft社訪問の様子

Microsoft社訪問の様子

プレゼンテーション会場の様子

プレゼンテーション会場の様子

プレゼンテーションの様子

プレゼンテーションの様子

2025年7月27日 未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」でイベント「カブトムシのつかまえかたおしえます!」を開催

2025年08月 8日

7月27日(日)、愛知教育大学未来共創プラン戦略1「子どもキャンパスプロジェクト」の取り組みとして、また2022年2月~3月に行われた本学初のクラウドファンディング「竹チップで子どもたちにカブトムシに触れる体験を。」の事業の一環として、本学キャンパス内でカブトムシを捕まえるイベント「カブトムシのつかまえかたおしえます!」を開催しました。 講師として佐藤治先生(瀬戸つばき特別支援学校教諭)をお招きし、近隣の子どもたち11人とその保護者11人、学生ボランティア7人の合計29人が参加しました。

暑さが残る夕方、参加者たちは長袖・長ズボンに身を包み、教育交流館のラーニングコモンズ3に集合しました。佐藤先生から、カブトムシが集まりやすい樹の種類や採集する際の注意事項などの説明を受けた後、カブトムシを早くつかまえたくて子どもたちがウズウズしてきたところで、まだまだ暑さの残る外に元気よく繰り出しました。

佐藤治先生によるカブトムシのお話

佐藤治先生によるカブトムシのお話

カブトムシはどこだろう?

カブトムシはどこだろう?

佐藤先生の説明を聞きながら、学生と協力して、みんなでカブトムシが集まりそうな木を探しました。 学内のいろんな場所を観察しながら探し回りましたが、なかなかカブトムシは見つかりませんでした。子どもたちが落ち込みはじめたとき、とっておきの場所でたくさんのカブトムシを発見し、みんなで大興奮でした。 大喜びの子どもたちは、自らの手で恐る恐るつかまえたり、木の高い所にいるカブトムシを網で採ったり、保護者に肩車してもらいながら採ったりと、始終ニコニコしながら自分たちの虫かごに入れていました。

むむむ、ここはあやしい...!

むむむ、ここはあやしい...!

わーい!カブトムシたくさん見つけたー!

わーい!カブトムシたくさん見つけたー!

届くかな?

届くかな?

見てみて、ぼくのカブトムシだよ!

見てみて、ぼくのカブトムシだよ!

採集から戻ると、クラウドファンディングで集めた資金で購入した飼育セットにカブトムシが二匹ずつ入ったものがお土産として用意され、子どもたちは満面の笑顔で帰っていきました。

自分で採ったカブトムシとおみやげのカブトムシでホクホク顔。

自分で採ったカブトムシとおみやげのカブトムシでホクホク顔。

参加した子どもや保護者からのアンケートでは「カブトムシの生態を詳しく教えてもらえたうえ、実際に捕まえることもできた」「大学生との交流があり、枝を押さえて子どもを通してくださったり声をかけてくれるなどのフォローもしていただけたのでありがたかったです」などの嬉しい感想が寄せられました。 また、学生ボランティアからは「子どもたちとかかわる上でのコツや大切なものを学ぶことができた。普段かかわることの少ない子どもと交流できる貴重な経験となった」「カブトムシ採集に関してだけでも、質問に答えられないことが数多くあった。また、学校や授業で扱っていないことや趣味の経験を伝えることもあったので、幅広い教養は大切だと思った」という意見がありました。

当プロジェクトは、「子どもと共に、学生と共に、社会と共に、附属学校園と共に、未来の教育を創ります。」というビジョンを実現するため、積極的に地域の子どもたちを受け入れていきます。

(企画課 未来共創推進室 未来共創推進係 大森智子)

2025年7月30日 アジアパラ競技大会の気運醸成を目的に刈谷市との連携公開講座「パラスポーツSITTING VOLLEYBALL(座位バレーボール)を学ぼう!」を実施

2025年08月18日

7月30日(水)に、本学と刈谷市との連携公開講座において、「パラスポーツSITTING VOLLEYBALL(座位バレーボール)を学ぼう!」を実施しました。この講座は、2026年愛知県で実施される第5回アジアパラ競技大会に向けて、気運を醸成するための取り組みの一つとして、地域の親子などを対象に実施したものです。刈谷市は、車椅子ラグビーの競技会場となりますが、本学の縄田亮太准教授 が「アジア・アジアパラ競技大会刈谷市実行委員会」の委員で専門がバレーボールであるため、座位バレーボールの体験としました。

久保佳大監督とアジアパラ競技大会マスコット「ウズミン」

久保佳大監督とアジアパラ競技大会マスコット「ウズミン」

講座当日は、座位バレーボール男子日本代表監督の久保佳大氏にも講師として参加いただきました。

久保監督から、パラスポーツの精神やバレーボールとの共通点や相違点など座位バレーのルールを聞いた後に、実際に体験をしました。サーブ練習、ブロック練習、パス練習、スパイク練習などバレーボールの練習と同様に実施し、いよいよチームに分かれて試合です。

試合の際は、通常の人数よりも多い人数で、久保監督と本学学生2人が助っ人に入って実施しましたが、座った姿勢でサーブを狙った方向へとばすことは難しく、レシーブやスパイクでもボールを追いかけてついつい床からお尻が離れてしまうなど、体験してみるとあらためて競技の難しさや奥深さを知ることができました。初めて行う座位バレーボールに参加者は熱中し、講座後には久保監督に多くの質問があり、パラスポーツの座位バレーボールとアジアパラ競技大会への感心が高まる機会となりました。

ブロック練習

ブロック練習

グループに分かれてパス練習

グループに分かれてパス練習

スパイク練習

スパイク練習

「Sitting volleyball(座位バレーボール)」について質問

「Sitting volleyball(座位バレーボール)」について質問

試合におけるナイスブロックシーン

試合におけるナイスブロックシーン

集合写真: Sitting volleyballのファンが増えました

集合写真: Sitting volleyballのファンが増えました

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

座位バレーボール男子日本代表チームインスタQRコード

座位バレーボール男子日本代表チームインスタQRコード

2025年7月22日 タイのチェンライ・ラチャパット大学の訪問団が本学を訪れました。

2025年08月18日

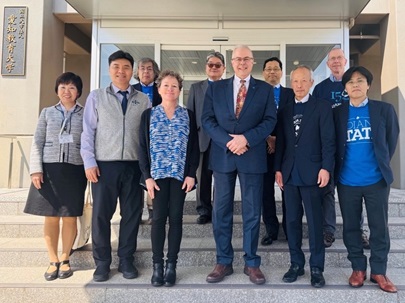

2025年7月22日、本学の協定校であるタイ王国チェンライ・ラチャパット大学より、ナッタポン・サンティ副学長、アナン・ケオティップ副学長をはじめとする関係者7人が本学を公式訪問されました。

本訪問は、同大学における附属高等学校の新設に向けた準備の一環として実施されたものであり、訪問団は本学附属高等学校において、小田原健一教頭の案内により、関連施設の視察、補講授業の見学、教育内容に関する意見交換を行いました。

附属高校保健室の見学と交流

附属高校保健室の見学と交流

附属高校音楽室で小田原健一教頭との交流

附属高校音楽室で小田原健一教頭との交流

続いて、野田敦敬学長をはじめとする本学役員、教職員との昼食懇談会が開催され、両大学のこれまでの交流の歩みを振り返るとともに、今後の連携の可能性について活発な意見交換が行われました。

また、タイへの短期交流プログラムに参加、あるいは今後参加を予定している教職員、学生、本学に留学中のチェンライ・ラチャパット大学の交換留学生たちとの懇談会も実施され、国際交流の意義や体験談を共有する貴重な機会となりました。

訪問団は、野田学長をはじめとする教職員、学生による温かい見送りの中、名残を惜しまれつつ本学での交流を終え、次の訪問地である東京へと出発されました。

本学は、今後もチェンライ・ラチャパット大学との連携を一層強化し、教育・研究・学生交流等に多岐にわたる国際的な協力関係の深化を図ってまいります。

本部棟前での集合写真

本部棟前での集合写真

本学教職員・学生との懇談会

本学教職員・学生との懇談会

(国際企画課 国際交流係 高木 遠慧)

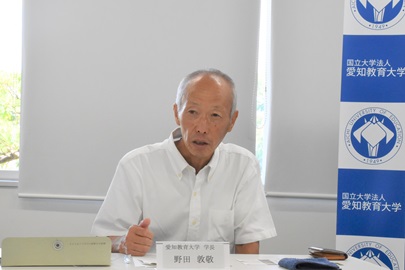

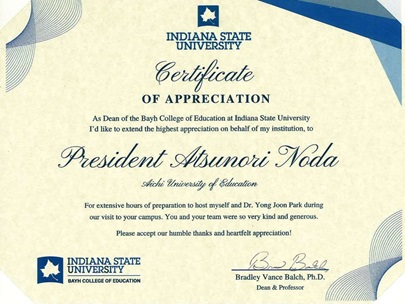

2025年7月31日 アメリカ・インディアナ州立大学教育学部より本学宛に感謝状が届きました。

2025年08月18日

7月31日(木)、アメリカ・インディアナ州立大学教育学部より本学宛に感謝状が届きました。

感謝状

感謝状

感謝状を手にして喜ぶ野田敦敬学長

感謝状を手にして喜ぶ野田敦敬学長

これは、2025年4月13日から15日にかけて行われたインディアナ州立大学からの表敬訪問受け入れに対する感謝の意を表したものです。期間中、インディアナ州立大学教育学部のブラッド・バルチ学部長および教員のトーニャ・バルチ教授ならびにパク・ヨンジュン教授(国際交流のコーディネーター)が本学を訪れ、学生との交流や、野田敦敬学長をはじめとする本学役員と教職員との懇談を行いました。

懇談会では、今後の教育・研究および学生交流における連携の可能性について活発な意見交換が行われ、両大学の協力関係の深化に向けた有意義な時間となりました。

訪問後、ブラッドバルチ学部長より「貴学の温かいおもてなしと真摯な対応に深く感謝している」とのメッセージとともに、正式な感謝状が届けられました。

この交流を契機として、両大学の連携は今後さらに拡大し、両大学の教育・研究の発展および学生の国際交流プログラムの多様化に向けて、精力的に取り組んでいく予定です。

4月訪問時

4月訪問時

ブラッドバルチ学部長(左)と野田敦敬学長(右)

4月訪問時

4月訪問時

本部棟前での集合写真

(国際企画課 国際交流係 高木 遠慧)

2025年8月5日 「令和7年度入試説明会および講演会」を開催しました。

2025年08月19日

8月5日(火)、次世代教育イノベーション棟にて「令和7年度入試説明会および講演会」を開催しました。

初めての試みとなる講演会は、「進路"指導"から"キャリア支援"へ」をテーマに高綱睦美准教授(学校教育講座)に講演をしていただきました。

講演会には25人の高等学校の先生を中心にご参加いただき、グループワークでは活発に話し合いをする様子が見られました。

グループワークの様子

グループワークの様子

入試説明会には、52人の高等学校教諭の方にご参加いただきました。

梅田恭子入試担当副学長による大学概要や令和8年度入試についての説明に加え、本学学生4人が本学での学びについての説明を行いました。

参加者に向けて実施したアンケートでは、「非常に分かりやすく興味が湧く内容でした。本校生徒にも発信したく思います」「在学生のお話がとてもわかりやすく興味深いものでした」といった意見をいただき、講演会、説明会ともに、「次回も参加したい」と多くの方が回答していました。

実際に本学に通う学生の話を聞くことで本学の魅力を知り、高校生への進路指導に役立つ会となったのではないでしょうか。

説明会の様子

説明会の様子

(入試課 学部入試係 野畑知里)

2025年8月5日 本学学生11人がアジア・アジアパラ競技大会の愛知教育大学学生アンバサダーに任命されました。

2025年08月19日

一人ずつ任命状の授与

一人ずつ任命状の授与

8月5日(火)、本学でアジア競技大会・アジアパラ競技大会の愛知教育大学学生アンバサダーの任命式が実施されました。

アジア競技大会・アジアパラ競技大会はアジア45の国と地域が参加するアジア最大のスポーツの祭典で、来年、愛知県にて開催されます。本学が所在する刈谷市もアジア競技大会の「サッカー」、アジアパラ競技大会の「車いすラグビー」の開催が予定されています。アジア競技大会が日本で開催されるのは実に32年ぶりということで、刈谷市でも大会を盛り上げるためにさまざまな取り組みを実施しています。この度、取り組みの一つとして愛知教育大学学生アンバサダー募集が行われ、これに応じた11人の学生がアンバサダーとして任命されました。

金原宏顧問(左)、野田敦敬学長(右)

金原宏顧問(左)、野田敦敬学長(右)

任命式では本学の野田敦敬学長が見守る中、アジア・アジアパラ競技大会刈谷市実行委員会の金原宏顧問(刈谷市教育委員会教育長)より、学生一人一人に任命状が手渡されました。金原顧問は学生たちに「頑張っている選手たちを若い力や発想でPRして機運醸成してほしい」と話し、野田学長も「とても良い経験になる」とエールを送りました。

続いて第1回のワークショップが実施されました。実行委員会事務局より大会の概要やこれまでの刈谷市での取り組みについて説明を受けた後、学生たちはグループに分かれ、まずは誰をターゲットに大会広報を進めていくかの話し合いを行いました。初対面の学生同士の話し合いで、最初は緊張した様子でしたが、最後はしっかりグループで意見をまとめ発表しました。

金メダルを獲得した日本代表の車いすを体験!

金メダルを獲得した日本代表の車いすを体験!

学生たちは今後、こういったワークショップを通じて機運醸成のための方策を立案・企画し実行していくこととなります。学生からは「市の取り組みに興味があって応募した。アイデアが形になったらうれしい」「障害者スポーツに興味があったが、今までかかわったことがなかった。SNSなどを使って広められれば」といった感想が聞かれました。学生の皆さん、今後の活躍に期待しています!

ワークショップでの話し合い

ワークショップでの話し合い

各グループによる発表

各グループによる発表

任命状を持って記念写真

任命状を持って記念写真

(地域連携課長 古田紀子)

8月8日(金)本学学長による公開講座「身のまわりのもので遊びを創ろう」を実施

2025年08月20日

講座の内容を説明する野田敦敬学長

講座の内容を説明する野田敦敬学長

8月8日(金)に、本学と知立市との連携公開講座「身のまわりのもので遊びを創ろう」を実施しました。この講座の講師は、生活科教育を専門とする本学の野田敦敬学長が務めました。日ごろから「子どもを理解するためには、子どもに触れ合う機会を増やすこと。地域活動にも積極的に参加しましょう」と学生に伝え、地域から頼られる大学を掲げている野田学長、この日は自ら地域貢献活動の実践です。

講座では紙コップや割り箸、トイレットペーパーの芯など身近なものを用いておもちゃを制作すると、野田学長はおもちゃがよく飛ぶようにと秘密の仕掛けで子どもに競争を持ちかけます。初回の勝負は野田学長の大勝利も、子どもたちは「あれ、先生のロケット、ゴムがたくさんでずるいよ!!」と気付きます。その後子どもたちは、たくさん飛ぶようにそれぞれ工夫をすると、競争しようよと野田学長のまわりに集まり、リベンジマッチです。その姿に保護者の方からは、「年齢にあった難易度で分かりやすい」「家ではできないほかの子を参考にして工夫する姿を見られたのでよかった」「子どもたちが楽しそうに遊んでいて、笑顔がいっぱいでよかった」といった感想が寄せられました。

誰が一番飛ばせるかな

誰が一番飛ばせるかな

野田先生、僕、私の工夫を見て!

野田先生、僕、私の工夫を見て!

今回の講座では、子どもたちは素材の特徴を理解するとともに、先生や親子、友達とかかわりながら改良を重ね、みんなで遊ぶ楽しさを実感することができました。これからも愛知教育大学では子どもたちの笑顔がいっぱいになるような活動を推進します。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

愛知県立大学・愛知県生涯学習推進センターと連携し、発達障がいをテーマに講座を実施

2025年08月22日

本学と愛知県立大学・愛知県生涯学習推進センターは、昨年度から県民の生涯学習を支援するために三者連携の講座を実施しています。それぞれの大学が主体となり、同一テーマで多角的に学びを提供した後、希望者を対象として講座での学びを持ち寄り、互いの意見や思いを話し合うフォローアップ交流会を行っています。

櫻井貴大准教授の講義の様子

櫻井貴大准教授の講義の様子

今年度は、障がいのある方への理解を深めるため、「発達障がい」をテーマとし、7月12日(土)に本学の櫻井貴大准教授が講師を務め「発達障がいのある人の世界を知ろう」を開催しました。この講座では、YouTubeを用いた障がい特性のある子の音の聞こえ方の体験や折り紙を用いた障がいのある子どもの気持ちの体験、保育園での事例紹介などがありました。参加者からは、「特性や発達障害を持つ人が実際にどんな世界の中で生きているのか、その一端を感じることができた」といった感想が寄せられました。

フォローアップ交流会での意見交換

フォローアップ交流会での意見交換

7月24日(木)には愛知県立大学の主催で「保育や療育で今、求められる学びとは何か」の講座を実施し、8月7日(木)に愛知県生涯学習推進センターでフォローアップ交流会が行われました。交流会では、各講座のキーワードや印象に残った学びを付箋紙に記載し、参加者同士意見交換した後に、本学地域連携センターの岩田吉生副センター長と愛知県立大学地域連携センターの山本理絵センター長からの総括がありました。

今後も、連携により多様な学びを提供するとともに、自らの日常生活や仕事、地域の課題解決のための活動に生かせるような生涯学習の提供に努めます。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

2025年8月8日 桑名市で「医教連携フォーラム2025 in三重」を開催しました。

2025年08月27日

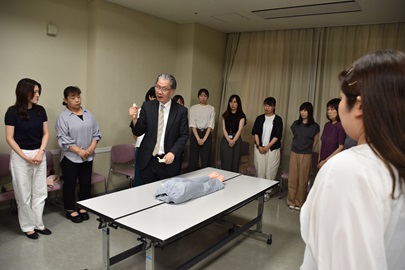

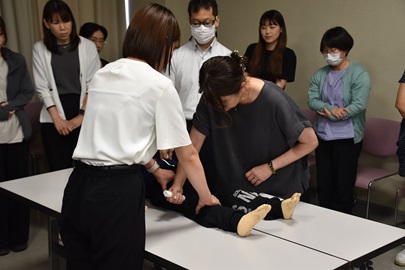

8月8日(金)、「医教連携によって開発した食物アレルギー等緊急時対応プログラムの実践~医教連携フォーラム2025 in 三重~」を、本学・藤田医科大学が共同開催しました。この医教連携フォーラムは、毎年、愛知県内で実施して好評を得ているものですが、連携協定締結先の拡大に伴い、昨年度より愛知県外でも実施しています。今年度は初めての三重県での開催となり、桑名市教育委員会の共催を得て、柿安シティホールで実施しました。養護教諭を中心に三重県各地から定員いっぱいの参加がありました。

岡本陽准教授(左)と石原慎教授(右)

岡本陽准教授(左)と石原慎教授(右)

フォーラム前半では本学地域連携センター委員の岡本陽准教授より「学校におけるアレルギー対応体制構築」をテーマに研究発表がありました。平常時や緊急時の学校の体制について法的根拠も交えて説明がありました。そして「体制構築をすればするほど事故が起こらなくなり、忘れられるため、定期的な研修が重要である」と、開発してきた現職教員研修のトレーニングプログラムが紹介されました。続いて藤田医科大学地域連携教育推進センターの石原慎教授から「食物アレルギーの基礎とアナフィラキシーの症状」と題したワークショップが行われました。ワークショップでは食物アレルギーの基礎知識についての説明とともに、症状の例が写真や音声で紹介されました。また食物アレルギーを判断するためのポイントである「疑ったら皮膚を見る」が講義中に何度も示され、受講生に印象づけました。

フォーラム後半では「実技トレーニングデモンストレーション」として、本物の針の出る注射器シミュレータと実際の肌の弾力を持つマネキン人形を用いて、エピペン® を打つ実技トレーニングを実施しました。まず石原教授より失敗してもやり直しがきいて最後は成功する「失敗しても100%成功する打ち方」が紹介され、その後、参加者全員が手順とポイントを確認しながら、実技を行いました。

グループに分かれての実技トレーニングの様子1

グループに分かれての実技トレーニングの様子1

グループに分かれての実技トレーニングの様子2

グループに分かれての実技トレーニングの様子2

実技トレーニングに続いて質疑応答が行われました。「エピペン®を打った後にもんだほうがよいのか」「救急車を呼ぶ判断が難しいのだがどうすればよいか」など、参加者の実体験から生じた質問が寄せられ、講師が丁寧に答えました。

実施後のアンケートでは「実際に必要になった場合に打ちやすく感じた」「『疑ったら皮膚を見る』は現場で使える知識だと思った」「職員研修の重要性を感じた」といった感想がみられ、多くの方にとても参考になったと評価いただきました。講師によると長年このフォーラムを実施してきた愛知県ではエピペン® の使用回数が他県より高いそうです。必要な時に学校の先生方がためらいなくエピペン® を打てるよう、これからも続けていきたいと思います。

(地域連携課長 古田 紀子)

2025年7月29日 学生表彰を行いました

2025年08月27日

U-20日彫展において、最高賞である「U-20日彫賞」を受賞した桑原結子さん(教育学部学校教員養成課程 義務教育専攻 図画工作・美術専修3年)の功績に対して、野田敦敬学長から表彰状と報奨金が手渡されました。

この大会は、20歳以下の次世代を担う彫刻家を育成する目的で開催されており、桑原さんは「白菜ドレス」という作品で最高賞を受賞しています。

桑原さんは、「本日はこのようにお祝いしていただきとてもうれしく思っております。先生方、家族など、周りで支えてくださる皆様に感謝します。今後も制作に励んでいきたいです」と述べられました。

また、第35回朝日作曲賞において入選した伊藤士恩さん(教職大学院 教育実践高度化専攻1年)の功績に対して、野田学長から表彰状と報奨金が手渡されました。 伊藤さんは、昨年度も入選しており、2年連続の入選となります。

今回入選した伊藤士恩さんの楽曲「あつまれ おもちゃのマルチャ!」は、2026年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲となります。

また、昨年度の課題曲Ⅲマーチ「メモリーズ・リフレイン」は、一般社団法人全日本吹奏学連盟のYouTube等でダイジェストを聞くことができます。

伊藤さんは、「現在は大学院に進み、教育の勉強をしながら、音楽活動を続けています。卒業後は、子どもたちの人生が豊かになるような音楽科教育をしていきたいです 」と述べられました。

(後列左から、國府副学長、美術教育講座 永江准教授、中村教授、伊藤理事、石川副学長、音楽教育講座 新山王教授、鷹巣創造科学系学系長、

(後列左から、國府副学長、美術教育講座 永江准教授、中村教授、伊藤理事、石川副学長、音楽教育講座 新山王教授、鷹巣創造科学系学系長、

前例左から、桑原結子さん、野田敦敬学長、伊藤士恩さん)

(学生支援課 学生・課外教育係)

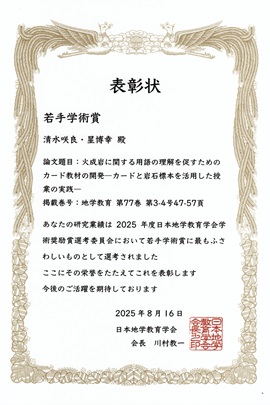

2025年8月16日 本学教職大学院修了者(2025年3月修了)が2025年度「日本地学教育学会若手学術賞」を受賞

2025年08月27日

本学教職大学院修了者(2025年3月修了)の清水咲良氏が2025年8月16日(土)、日本地学教育学会第79回全国大会(北海道大会)において、2025年度「日本地学教育学会若手学術賞」を受賞しました。清水氏が本学教職大学院在籍中に取り組んだ教材開発とその授業実践研究の論文が受賞対象になりました。日本地学教育学会は1948年に創立された日本地学教育研究会を母体とし、1961年に日本地学教育学会に名称変更し現在に至る、約520人の会員からなる全国的規模の学会です。

清水氏は本年4月より愛知県豊橋市立中学校に教諭として勤務しており、北海道教育大学釧路校でとり行われた授賞式では清水氏の実践研究を指導し今大会に参加した星博幸教授(本学理科教育講座)が校務のため大会に参加できなかった清水氏の代わりに表彰状を受け取りました。

【論文題目】

清水咲良・星博幸(2025)「火成岩に関する用語の理解を促すためのカード教材の開発 ―カードと岩石標本を活用した授業の実践―」(日本地学教育学会誌『地学教育』第77巻、47-57)

【星博幸教授の感想】

このたび、教え子の清水咲良さんが名誉ある日本地学教育学会若手学術賞を受賞し、たいへん誇らしく思います。受賞対象となった論文の実践研究は、清水さんが教職大学院1年次に愛知県豊川市立中学校での実習で進めたものです。生徒に火成岩用語の理解を促すためにはどのような教材を開発し、それを授業でどう実践したらよいかについて、清水さんは本学教育学部および教職大学院教科指導重点コースで学んだ知識を踏まえて検討を重ね、私の助言も参考にしながら実践研究を行いました。受賞対象論文は、清水さんにとって初めての論文査読とその対応に1年弱を要して受理・掲載された労作です。今回の受賞は清水さんの高い教育研究力と並々ならぬ努力、および本学教職大学院の高度な教員養成機能が実証されたものと考えます。今後も引き続き、高い教育研究力を有する人材を育成するために、学生の教育と研究指導に尽力する所存です。

学会長から表彰状を受け取る星博幸教授

学会長から表彰状を受け取る星博幸教授

「日本地学教育学会若手学術賞」表彰状

「日本地学教育学会若手学術賞」表彰状

(自然科学系 理科教育講座 星博幸)

2025年8月5~8日 ダンス部が「第37回全国高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」にて特別賞(主題にふさわしい斬新な動きの発見)受賞

2025年08月28日

「全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」は、「ダンスの甲子園」の名の下に、全国各地の高校・大学のダンス部または、有志グループ等がそれぞれの思いやテーマをダンスを通して全身で表現する大会です。創作ダンスの全国大会としては唯一の大会であり、文字どおり「神戸の熱い夏」をダンスで彩ります。

私たちダンス部は、8月5日(火)~8日(金)に神戸市で行われた「第37回全日本高校・大学ダンスフェスティバル(神戸)」に出場し、高校76校、大学22校が参加した中で、特別賞(主題にふさわしい斬新な動きの発見)を受賞しました。

今回が13回目の出場となり、2年ぶり7度目の入賞を果たしました。受賞作品のタイトルは「隠蔽された真実―私たちは震える牛を見ていない-」であり、「震える牛」の小説を題材に創作しました。食品偽装問題に焦点をあて、人の命よりも利益が優先される社会の中で、私たち消費者が行動する姿勢を持つことの重要性を問う作品となっています。

【ダンス部 主将 白井葉菜さんのコメント】

私たちは、【挑戦―自分の可能性を信じる―】というスローガンを掲げ、新しい動きの発見や身体の可能性を追求してきました。「斬新な動きの発見」に対する特別賞の受賞は、歴代初めてであり仲間と共に諦めず、作品と向き合い続けたことが結果として表れ、大変うれしく思います。このような素晴らしい賞を受賞できたのも、ご指導してくださった先生方、多くの方々の支えや応援のおかげです。本当にありがとうございました。今後もこの賞に恥じぬように活動していきたいと思います。

(ダンス部 主将 白井葉菜)

参加者全員の記念撮影

参加者全員の記念撮影

「特別賞」受賞後の様子

「特別賞」受賞後の様子

全国教育(学芸)大学卓球選手権大会の開会式に野田学長が出席されました。

2025年08月28日

本学卓球部員による選手宣誓

本学卓球部員による選手宣誓

2025年8月12日(火)に名古屋市枇杷島スポーツセンターで開催された第65回全国教育(学芸)大学卓球選手権大会の開会式に本学の野田敦敬学長が出席されました。

今回、愛知教育大学が主幹大学であるため、野田学長が会長となる本大会は、大学1年生から80歳を超えるベテランのOB・OGも参加する全国規模の大会として開催されました。

開会式には、愛知教育大学、北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、上越教育大学、京都教育大学、奈良教育大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、鳴門教育大学、福岡教育大学の11大学からOB・OG含め約380人の参加者が出席し,野田学長から参加者に向けて激励の言葉も贈られました。

また、全国教育(学芸)大学卓球連盟の橘会長に向け、本学卓球部員の選手宣誓も力強く行われました。

大会は8月12日(火)~8月14日(木)の3日間熱戦が繰り広げられました。

本学の成績は以下のとおりでした。

【団体戦】

現役男子:3位

現役女子:準優勝

OB戦:準優勝

OG戦:準優勝

総合結果:優勝

【個人戦】

現役男子:天野俊吏 ベスト8

現役男子:杉村健太 ベスト8

現役女子:山㟢惺菜 3位

現役女子:髙木弥織 ベスト8

大会横断幕

大会横断幕

開会式であいさつをされる野田敦敬学長

開会式であいさつをされる野田敦敬学長

選手宣誓

選手宣誓

(学生支援課 学生・課外教育係 鬼頭 裕介)

2025年8月26日 令和7年度喫緊の教育課題を学ぶ会を開催しました。

2025年08月29日

8月26日(火)、愛知教育大学教職キャリアセンター教員研修部門主催の「喫緊の教育課題を学ぶ会」が、本学教育未来館にて開催されました。今回のテーマは「明日から使える!チャットGPTを活用した業務改善!」で、ワークショップ形式による実践的な学びが行われました。

当日は、愛知県内の小・中学校や教育センターなどから幅広い役職の教育関係者が多数参加し、学校教育における生成 AI(ChatGPT、Gemini、Copilot等)の可能性と課題について理解を深めました。

講師

講師

愛知教育大学教職キャリアセンター

中池 竜一 准教授

まず、教職キャリアセンターの中池竜一准教授より「生成AIに関する基礎知識」について解説がありました。利点だけでなく弱点についても触れ、国のガイドラインを参照しながら、実際の授業や校務に即した事例を紹介いただき、生成AIの可能性と課題を考える機会となりました。 続いて、「学級通信の作成」「グループ分け」「評価・採点」の3場面を想定したグループワークを実施しました。参加者は Gemini やChatGPT を活用し、プロンプトを工夫しながら文章や評価基準を洗練させていきました。

グループワークの様子1

グループワークの様子1

グループワークの様子2

グループワークの様子2

グループワークの様子3

グループワークの様子3

ゲストティーチャー

ゲストティーチャー

岡崎市立北野小学校

岩月 駿人 教諭

各グループでは、作成したプロンプトを互いに共有し、活発に議論する姿が見られました。いずれの場面も日常業務で悩みの多いテーマであったため、児童・生徒の姿を思い浮かべながらの議論が自然に展開されていました。最後に、岡崎市立北野小学校の岩月駿人教諭から、日々の業務における生成AIの活用例をご紹介いただきました。「効率化」と「教師力の向上」という二つの視点から、保護者向け 文書の作成、外国籍家庭への翻訳対応、夏休み明けの教師の語り方、授業シミュレーションなど、具体的な事例を交えてお話しいただきました。研修会終了後も議論が続くなど、会は大いに盛り上がりを見せました。

実は、本要約も生成AIとのやりとりを経て作成されました。気が付きましたでしょうか? 生成AIか人間かという単純な二者択一ではなく、適度な共生が必要なのかもしれません。本研修で得られた学びが、2学期以降の校務改善につながることを期待しています。

(教職キャリアセンター教員研修部門 石川雅章)

2025年8月22日 理科観察実験指導力向上セミナーを開催しました。

2025年08月29日

8月22日(金)に、本学自然科学棟で、小学校教員の方々を対象に、理科の観察・実験授業の指導方法について研修するための「理科観察実験指導力向上セミナー」を開催しました。このセミナーは本学理科教育講座の教員が講師を務め、公益社団法人日本理科教育振興協会が主催し、本学が共催にて実施しています。小学校教員を対象としたセミナーは今年で13回目を迎えますが、今年度は初めて、教員の卵である本学学生にもこのセミナーを開放し、希望した6人の学生も現職教員と共にセミナーを受講しました。

生命(生物)分野の講座では、加藤淳太郎教授が講師を務め、顕微鏡の使い方の基礎と維管束細胞の観察と題して、ニンニクの芽とパセリの維管束細胞の観察を行いました。始めに組織が観察しやすいように茎を薄くスライスする方法として、絆創膏で手を保護する実験ハックが紹介されました。その後、受講者は実体顕微鏡と光学顕微鏡でスライスした茎を観察するとともに、道管・師管の様子を写真に収めていました。現職教員の受講者からは染色液に利用できる入手しやすい材料や観察に適した植物など、実際に観察実験を行った経験を踏まえ、いかに実践を行いやすくできるかを想定した質問がありました。また、これまでは、現職教員向けの本セミナーと学生を対象とするプレ教員セミナーを別に実施していましたが、両者を対象としたことで普段、大学の備品である顕微鏡を利用している学生が操作の仕方を現職教員に教える場面も見られ、今後教師となる学生にとっても同僚性を育むよい機会となりました。

加藤淳太郎教授実験ハックを披露

加藤淳太郎教授実験ハックを披露

顕微鏡での観察を写真に記録

顕微鏡での観察を写真に記録

ふりこ実験の注意点を確認

ふりこ実験の注意点を確認

エネルギー(物理)分野では、岩山勉理事が講師を務め、電気・電流・電磁石単元の完全理解とふりこの運動を題材としました。ふりこの長さの測り方や往復する時間をどのように測るとブレが少なくなるかなどを確認しつつ、実験を行いました。 教員が授業の内容によってアナログとデジタルをうまく使い分け、組み合わせて、児童生徒の興味関心を引き出し、効果的な理科授業が実現できるように、科学・ものづくり教育推進センターの活動を継続してまいります。

(地域連携課地域連携係長 松本典江)

ここでコンテンツ終わりです。